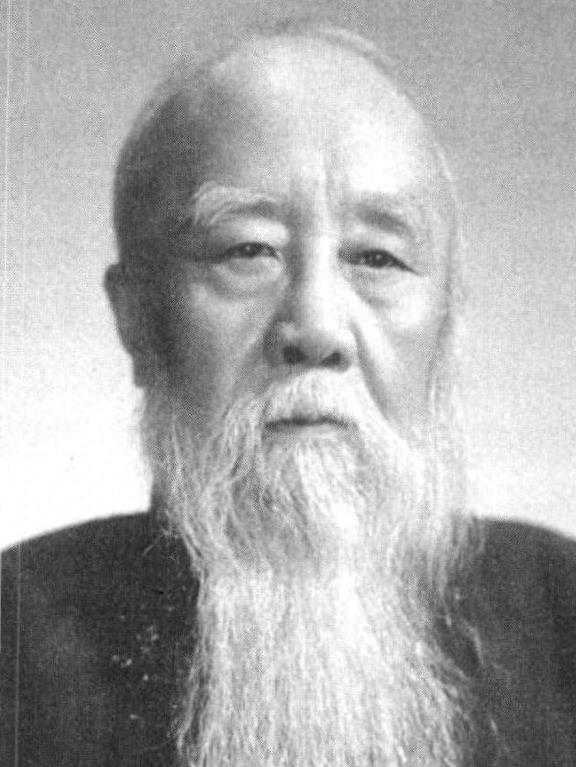

2023年,国家文物局公布一批书画类作品限制出境名家名单,中国现代国学大师马一浮赫然在列。

此时,距离马一浮逝世已经过去了半个多世纪,根据名单,马一浮的代表作不准出境,这充分体现了国家对马一浮代表作作为国家近现代文化遗产的重视。

生前,马一浮素以骨气和人品闻名,连周恩来总理都请不动,吃饭时毛主席作陪,粟裕还曾为他摆餐具。

从周恩来总理、毛主席和粟裕大将对他的敬重中,不难窥见马一浮的盛德清誉。

曾几何时,他也还是少年才俊。

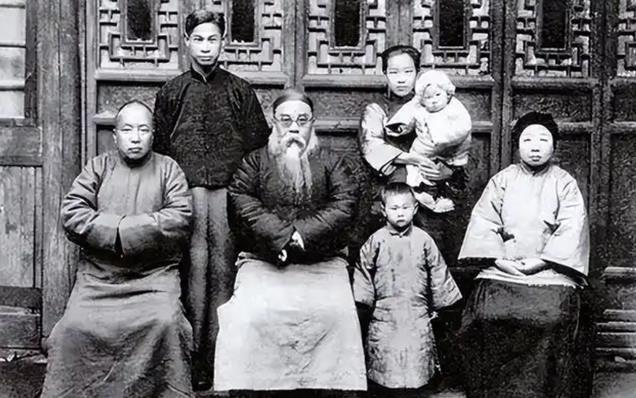

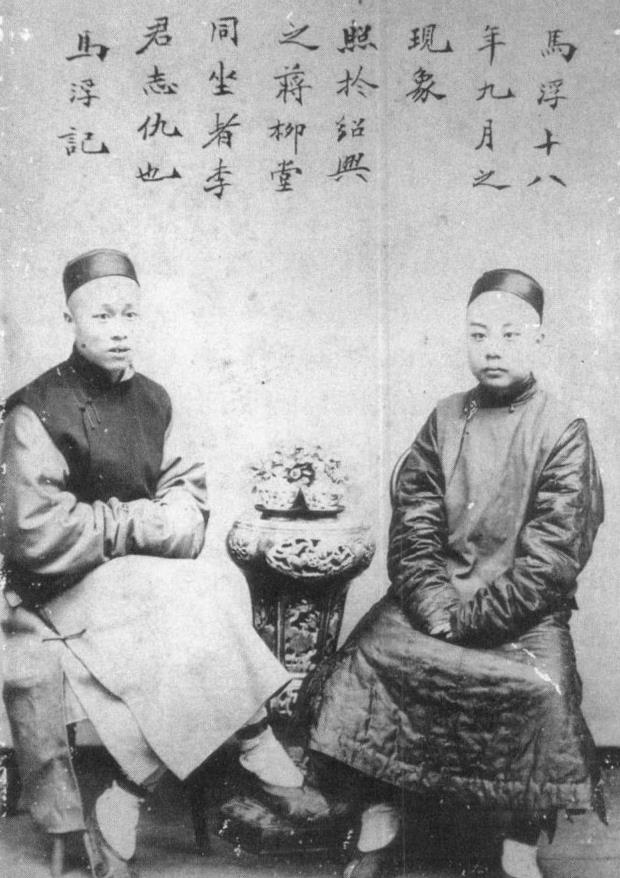

1899年,16岁的马一浮参加乡试,以“集句成文”的绝技拔得绍兴县案首,令名绅汤寿潜惊叹不已,甚至将大女儿汤仪许配给他。

因此,汤寿潜还曾遭夫人埋怨,将老大嫁给了一个穷秀才。

这段包办婚姻却意外成就了一段深情:汤仪出身旧式家庭不识字,马一浮便亲自教她识字读诗,两人新婚燕尔,感情融洽。

然而命运的打击接踵而至——马一浮离家到上海游学后,汤仪服侍有病的公公至孝,马父病逝后不到一年,汤仪也离开了人世。

马一浮从外地赶回家乡,只见亡妻已经停棺在堂,心中悲痛,无以复加,并写下一篇满怀真情的祭文《哀亡妻汤孝愍辞》。

就连曾经看不上“穷秀才”的汤母都被打动,后来,汤母曾试图给他介绍过别家的女儿,但马一浮无意再娶,一生独身。

1903年,清政府驻美使馆需聘秘书,马一浮被选中留美,在美不到一年,马一浮遍读西方各种文学和哲学著作,更找到了出国前便曾听说过的马克思《资本论》,称之“胜服仙药十剂”。

为了能让这部著作在国内传播,马一浮特意买了一部德文版《资本论》带回国,成为最早将马克思《资本论》引入中国的学者,而这部德文版《资本论》同时也是传入中国的第一部马克思著作。

后来,马一浮又曾留学日本,周游欧洲,考察新加坡,精通英、法、德、日等多国语言,但西方文明的“极端自利”让他最终选择回归东方传统,坚定了自己推崇国学的信念。

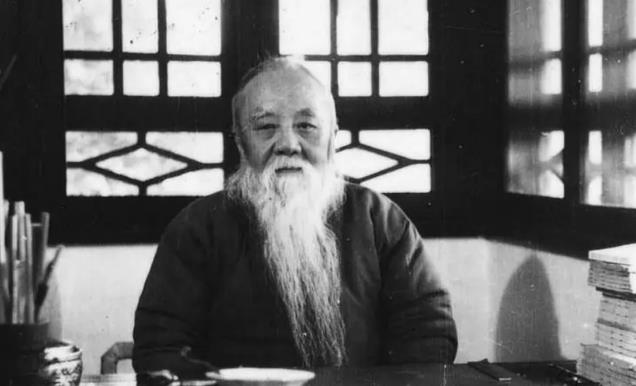

归国后,他隐居杭州西湖畔,将全部精力投入到学问上,“博综百家”,完成了从“少年才俊”到“文化隐士”的蜕变。

1924年,直系军阀孙传芳占领浙江,专程登门拜访马一浮,结果马一浮只一句话:“人在家,就是不见。”

除此之外,北大两任校长蔡元培以及陈百年,还有浙大校长竺可桢几次邀他到大学任职,他都坚持拒绝,表态立志儒学,不事新学。

直到1937年抗日战争全面爆发,他的隐逸生涯终被打破。面对山河破碎的景象,他接受竺可桢邀请,赴浙江大学开设“国学讲座”。

在泰和与宜山的流亡讲台上,他高呼张载“为天地立心,为生民立命”的箴言,试图以文化火种唤醒民族精神。

他提出:“学者当先立志,竖起脊梁,猛著精彩”,将学术追求与家国命运紧密相连。

整个抗战时期,他坚持讲学,鼓舞学生坚信抗战必胜,正义必伸,倡导“六艺统摄一切学术”一说,引起学界极大反响,在中国思想文化史上做出了重要贡献。

1939年,他在四川乌尤寺创办复性书院,践行教育理想。

书院以“讲明义理,选刻古书”为宗旨,拒绝政府官僚干预。当财政部长孔祥熙试图以银票示好时,马一浮怒斥:“马某人不为五斗米折腰!”

这种独立精神,使书院虽困于经费,却吸引了同时代的大儒梁漱溟、熊十力(三人并称新儒家“三圣”)等学者,成为战时文化坚守的象征。

一直到抗战胜利,1948年秋国民政府临近崩溃之际,马一浮才正式结束近10年半的讲学与刻书生涯。

紧接着建国之初,在毛主席亲自倡议,周总理关照下,一个极具统战性和荣誉性的聚才敬士之所——文史研究馆建成。

而马一浮正是文史研究馆的首任馆长。他学贯中西,既通晓西方哲学,又扎根于传统六艺,既以隐士自居,又在国难之际挺身讲学,获梁漱溟盛赞“千年国粹,一代儒宗”。

而新中国成立后,在梁漱溟的一件事上,马一浮的表现,也可以说是无愧于梁对他的评价。

那是1953年9月,政协全国会议上,梁漱溟情绪上头,在会上当众顶撞了毛主席,之后仍坚持己见,毫不认输。

后来时隔三十多年后,梁漱溟再聊起这件事曾坦言:

“当时是我态度不好,讲话不分场合,使他很为难。我更不应该伤了他的感情,这是我的不对。他故世已经10年了,我感到深深的寂寞。”

梁漱溟脾气倔强,实属性情中人,这是他三十多年后发出的感言,但若放在当时当刻,他却是绝不会低头。

所以30年前的那次会议,一连三天,气氛异常紧张,无人敢为缓颊。

周恩来总理见事急迫,即致电上海,找沈尹默先生,托他赶赴杭州邀马先生到北京婉劝梁先生检讨,以保护梁先生过关。

而马一浮与梁漱溟相识多年,又何尝不知其脾气秉性。所以面对总理的请求,他选择了拒绝,并直言:“我深知梁先生的为人,强毅不屈。如他认为理之所在,虽劝无效。”

如此,在这件事情上,连周总理也没请得动马一浮,但也是通过这件事,周总理深知马先生为人,证实过去所传马先生的骨气与人品名副其实,而更为敬重。

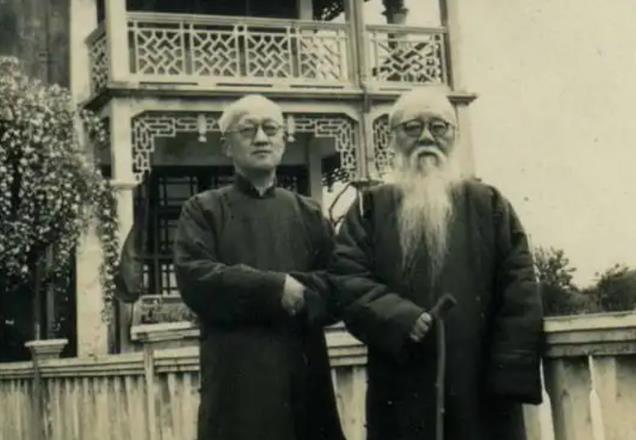

1964年初冬,毛主席在中南海怀仁堂接见并宴请马一浮。

当时,毛主席站在门口亲自迎接,连声说:“久闻大名!欢迎欢迎!”

席间,马一浮坐主宾位置,而毛主席、周总理分坐两旁,陈毅、粟裕、陈叔通等作陪。

值得一提的是,毛主席当时还特意让年轻些的粟裕大将,亲自为马一浮摆碗筷,以示对马一浮的尊敬。

而马一浮则恭书自撰诗联,分赠毛主席与周总理:“使有菽粟如水火,能以天下为一家。”(赠毛主席)、“选贤与能,讲信修睦;体国经野,辅世长民。”(赠周总理),以此表达自己对共和国领袖与开国元勋的爱戴之情。

1967年6月2日,马一浮先生在浙江医院抢救无效病逝,享年85岁。

一代国学大师和儒家思想家自此走完不平凡的一生,最后用先生临终前于病榻之上,费力写下的一首蕴含其人生观、生死观的绝笔诗《拟告别诸亲友》来结束本文,以示对先生的缅怀:

乘化吾安适,虚空任所之。形神随聚散,视听总希夷。沤灭全归海,花开正满枝。临崖挥手罢,落日下崦嵫。

喜欢本文的朋友,可以点下“关注”,评论区欢迎大家互动,感谢大家的支持!