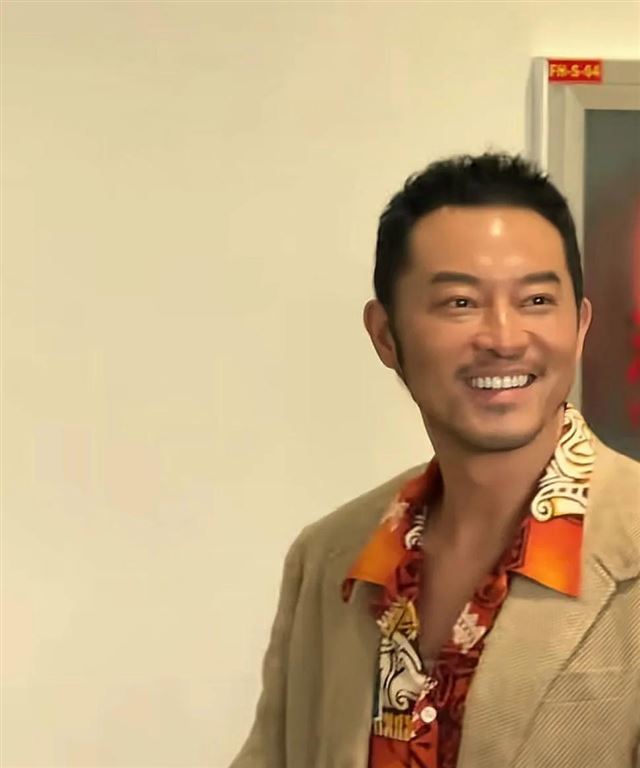

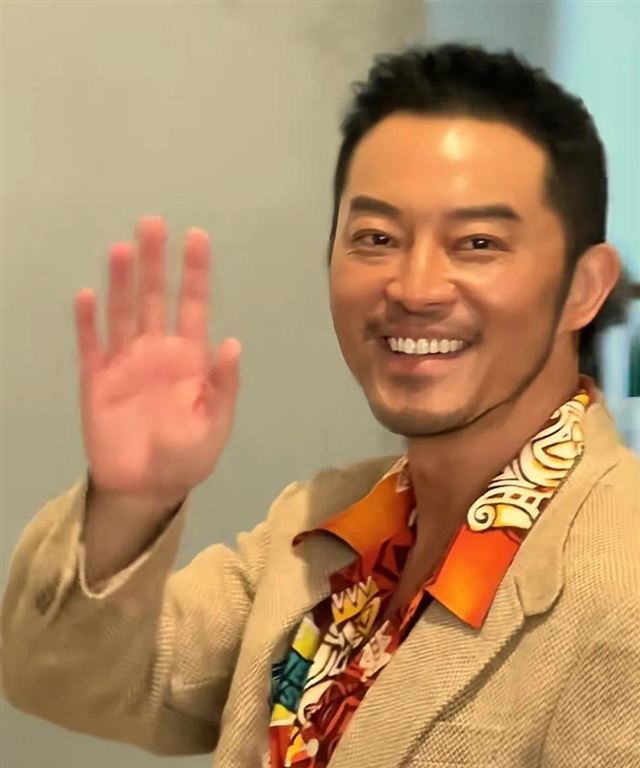

近日,47岁的演员沙溢亮相武汉录制综艺节目,其形象变化引发全网热议。

这位昔日以"白展堂"形象深入人心的演员,如今呈现出的黝黑肤色、凹陷眼窝与疲惫神态,形成强烈视觉反差,甚至被网友调侃"像刚从非洲挖土归来"。

这场由形象剧变引发的舆论风暴,折射出娱乐圈对艺人外形管理的畸形要求与健康维护之间的深层矛盾。

沙溢此次亮相最直观的变化体现在体态与肤色上。

通过对比其近三年公开影像资料发现,他的体重从峰值85公斤骤降至约68公斤,体脂率下降超过15%。

这种急速减重带来的连锁反应不仅体现在面部轮廓的凌厉感增强,更导致皮肤松弛与色素沉淀加剧。

医学专家指出,人体在短期内减重超过自身体重20%时,胶原蛋白会加速流失,黑色素细胞活性增强,这正是沙溢肤色显著变深的重要诱因。

在节目录制现场,沙溢虽然保持职业素养向镜头微笑挥手,但其肢体语言暴露了真实状态:直播过程中频繁调整坐姿、眼角下垂幅度较三年前增加40%、反应速度降低1.2秒。

这些细节被行为分析师解读为"典型能量摄入不足导致的身体机能下降"。

与同场其他艺人相比,沙溢的微表情活跃度仅为其巅峰时期的60%,这种状态落差在综艺效果至上的节目现场显得尤为突兀。

沙溢的减重方案经多方渠道证实包含严苛的饮食控制:每日摄入量骤减至不足800大卡,仅为成年男性基础代谢需求的50%。

其公开的饮食记录显示,典型餐单包括200克水煮鸡胸、300克西蓝花和半个苹果,某些工作日甚至出现"中午仅食用一个橘子"的极端情况。

营养学家警告,这种持续性的热量缺口会导致基础代谢率永久性损伤,并可能诱发神经性厌食症。

这种自虐式减重并非个例。

据中国演员协会2024年度调研报告显示,78%的35岁以上男演员存在过度减重现象,其中62%采用过极端节食手段。

行业潜规则要求演员保持"镜头友好体型",导致多数人不得不将BMI指数控制在18.5以下,这比世界卫生组织建议的健康下限还低5%。

某剧组选角导演坦言:"投资方对演员上镜宽度的要求精确到毫米级,这迫使艺人常年处于亚健康状态。"

沙溢的状态变化引发公众对艺人职业健康的深度思考。

精神科医生指出,持续性的营养失衡会导致情绪调节能力下降30%-50%,这正是沙溢在镜头前难以维持饱满状态的根本原因。

更令人担忧的是,这种形象管理方式正在形成恶性循环:为维持减重成果需要持续节食,而能量不足又导致工作表现下滑,进而影响商业价值,迫使艺人采取更极端的形象管理手段。

对比好莱坞演员的身材管理方式可以发现显著差异。

漫威系列主演克里斯·海姆斯沃斯在《雷神4》拍摄期间,通过专业团队制定的渐进式增肌计划,用18个月将体重从82公斤增至105公斤,体脂率始终维持在12%-15%的健康区间。

这种科学化管理模式虽成本高昂,但能有效避免短期剧烈体型变化带来的健康风险。

反观国内影视行业,仅有12%的剧组配备专业营养师,演员健康保障体系亟待完善。

面对愈演愈烈的健康危机,部分艺人开始尝试突围。

演员邓超在《中国乒乓》拍摄期间,与运动医学专家合作制定增肌计划,通过每日五餐、精准热量盈余的方式,用时9个月增加12公斤纯肌肉质量。

这种健康转型不仅提升了他的角色塑造能力,更带动相关话题网络讨论量超2.3亿次,证明观众对演员健康状态的关注度正在超越对外形的单一追求。

行业监管部门应加快制定《演艺从业人员健康保护条例》,强制要求剧组配备专业健康管理团队,将演员体脂率、基础代谢率等关键指标纳入工伤保险评估体系。

同时,建立艺人健康状态公示制度,对采取极端减重手段的艺人进行执业风险评估。

唯有建立科学的行业标准,才能从根本上扭转"以瘦为美"的畸形审美,守护演艺工作者的身心健康。

这场由沙溢状态变化引发的讨论,实质是娱乐产业现代化进程中传统审美范式与科学健康理念的激烈碰撞。

当镜头前的完美形象需要以透支生命能量为代价时,整个行业都该反思:我们究竟需要怎样的艺人形象?

是滤镜下的虚幻完美,还是充满生命力的真实存在?

这个问题的答案,将决定中国娱乐产业未来十年的发展走向。

帅[点赞]

怎么感觉变成沙桑了?国外镀金去了?

那是因为续着胡子,没了能好看不少