“国内教育的内容太老了。”——王兴兴就随口一说,结果这话炸了锅,有人叫好,有人狂喷。问题来了,他说得到底对不对?我觉得,这根本就是一句大实话,甚至可以说,这话该早点说。

一、大实话,咋还容不下?

一、大实话,咋还容不下?我们都知道,真话有时候比假话更刺耳,尤其是当它戳中了某些人的痛点。王兴兴这话,确实说出了很多人的心声:现在大学里学的东西,真的太老了,跟不上时代的节奏。可有些人不愿意面对现实,就开始冷嘲热讽,说他“飘了”“不懂教育”。但你细品,他的成功真是靠学校教的东西吗?

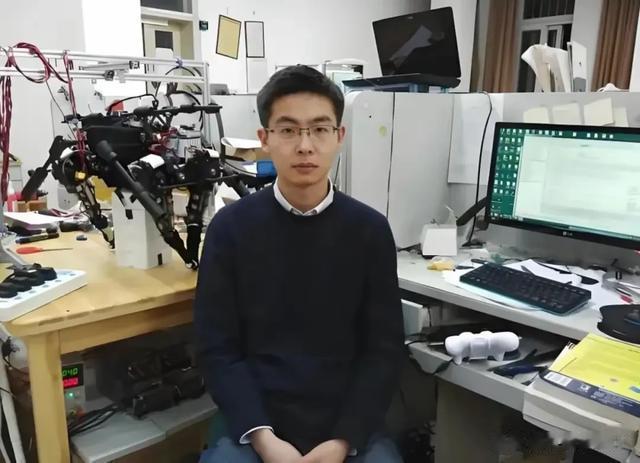

他研究生毕业后进了大疆,没多久就自己创业,搞出了宇树科技。凭什么他能做到?简单,17年的机械研究积累。他初中就开始鼓捣机械,大学期间沉迷于机器人制作,研究生阶段更是全身心投入。你说他靠的是课堂上的知识?还是靠自己“狂热+动手+死磕”的Buff叠满?

这就引出了一个扎心问题:为什么我们的大学体系内,反而很难诞生这种现象级创新?

二、体系内,真的长不出牛人?别的不说,我们来盘点几个最近爆火的科技和文化产品:

宇树科技的人形机器人

DeepSeek(国内最强大模型之一)

饺子导演的《哪吒2》

有意思的是,这些东西都不是在高校实验室、大厂、国家重点工程里长出来的。它们的创始人,出身普通家庭,没有所谓的“顶级教育资源”,但他们靠自己的死磕,硬是在竞争激烈的市场里杀出一条血路。

王兴兴,普通工科生,靠业余时间折腾机器人,最后创业成功。

梁文锋,浙江大学电子信息工程硕士,没去大厂,而是在成都的小出租屋里闭关研究AI。

饺子,学医的,毕业后啃老6年,只靠一台电脑+盗版动画软件,硬是做出了《哪吒之魔童降世》。

这些人的成功,有几个是得益于校园教育的?更多的是靠兴趣驱动、坚持不懈、敢于试错。而反观我们的大学,学生被大量的应试课程压得喘不过气,真正的兴趣培养、实践动手能力,反而被放在了次要位置。

你说这不是个大问题?

三、你以为你学得好,出去就能用?好,我们退一步,就算你觉得基础知识很重要,那现实情况是,很多高校的课程,早就跟不上行业的更新速度了。

举几个最典型的例子:

人工智能:大学里还在教老掉牙的SVM(支持向量机)、传统决策树,而行业里已经卷到了Transformer架构、Diffusion模型(扩散模型)。

计算机专业:很多学校还在教C语言+数据结构,而企业需求已经是Python、Go、Rust、Kubernetes、微服务架构。

机械工程:大学里还在研究十几年前的CAD软件,而现在工业界早就全面升级到智能制造、数字孪生、机器人自动化。

就像一个计算机专业的应届生吐槽的:“在学校学的Java,到公司发现大家都在用Go;在学校学的单体架构,到公司发现全是微服务。这不是学了个寂寞吗?”

现在行业变化这么快,大学课程还是五年前的版本,你让毕业生怎么不emo?

四、那基础知识就没用了吗?当然不是。基础知识肯定重要,没人否认。但问题是,基础不等于落后,经典不等于不更新。理论是用来支撑创新的,而不是用来当“原地踏步”的借口。

我们来看国外高校是怎么做的:

MIT、斯坦福的计算机课程,每年都会更新大纲,紧跟行业前沿,比如他们的AI课程早就开始讲ChatGPT底层技术,而国内很多高校甚至还没把深度学习作为核心课程。

卡耐基梅隆的机器人专业,学生直接上手操作Boston Dynamics的Spot机器人,而国内很多学校,机器人实验室还在玩仿真软件。

说白了,基础该打就打,但也不能忽视应用和前沿技术。不然,学再多基础,最后也只能变成被淘汰的螺丝钉。

五、现实很残酷,你准备好了吗?说到这里,最关键的问题来了——如果大学的教育跟不上行业,你该怎么办?

很简单,自己救自己。

别再指望学校全盘托管你的成长,靠自己去找最新的知识,去实践,去折腾,去试错。

想搞AI的?去GitHub、arXiv看看最新的AI论文,跑跑代码。

想做机器人?去买个树莓派,自己动手搭建。

想做游戏?去Unreal Engine或者Unity上敲代码,自己开发一个小Demo。

时代变了,传统教育的滞后性是现实,我们不能被动等着改变,而是要主动去适应。

王兴兴说了一句大实话,戳中了不少人的痛点。但痛苦的事实就是,这个时代不会等你准备好,它会直接淘汰没准备好的人。

那么,你是选择破防,还是选择行动?