1949年10月1日下午2时55分,天安门城楼上,毛泽东按下电钮,五星红旗在《义勇军进行曲》中冉冉升起。

此时,城楼下金水桥畔,一位气宇轩昂的将军正屏息凝神——他面前的受阅部队,是徒步、骑兵、装甲兵、炮兵共计1.6万人的庞大方阵;他头顶的天空,17架战机即将呼啸而过;而他手中的怀表,正指向这个新生国家最精确的历史刻度。

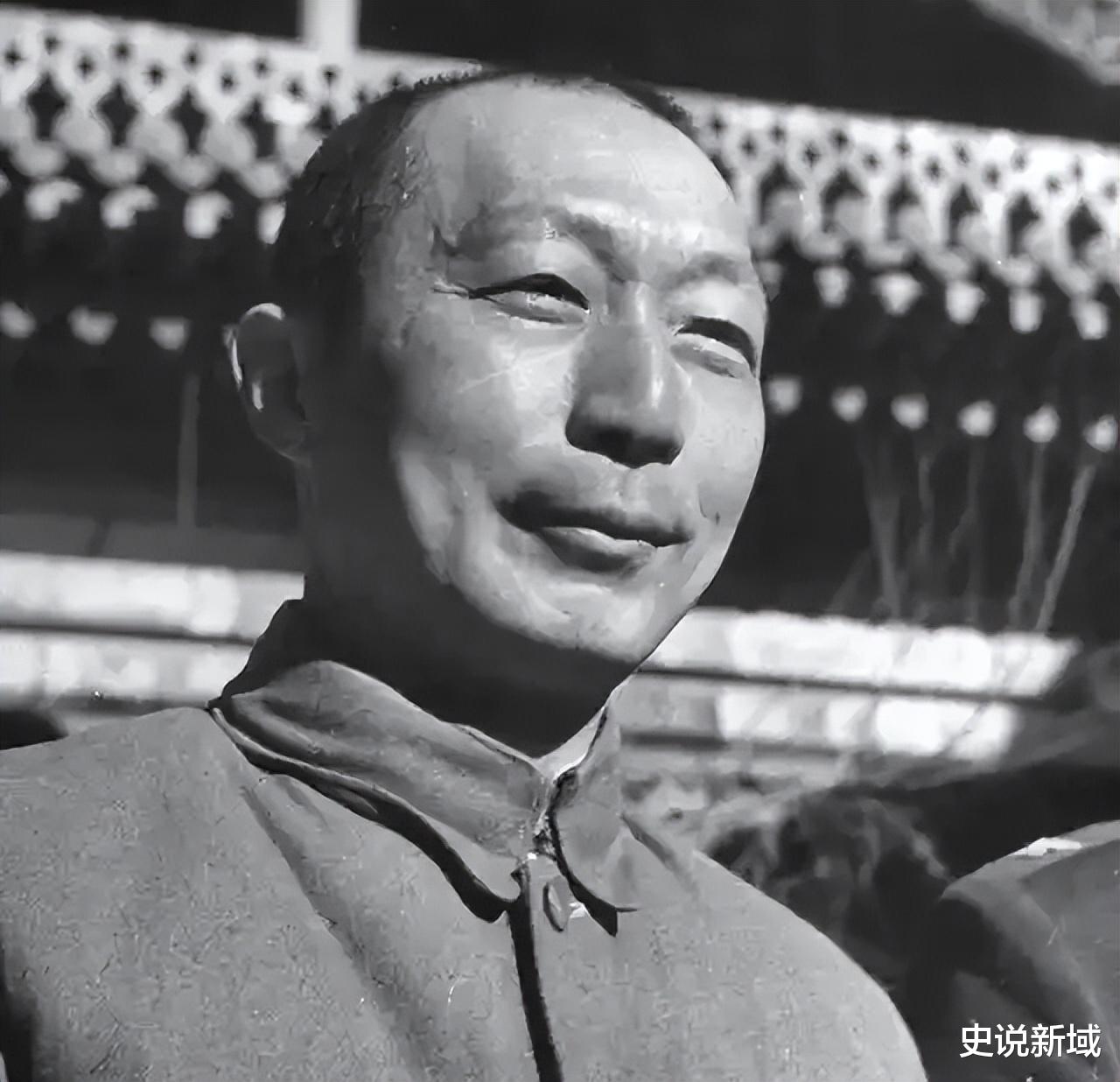

这位将军,正是身兼六职的阅兵总指挥聂荣臻。

但鲜为人知的是,当礼炮齐鸣时,十大元帅中朱老总、刘伯承、贺龙、陈毅、罗荣桓参加了开国大典,另外五人正身处千里之外:聂荣臻担任阅兵总指挥,彭德怀在兰州啃着冷馒头部署新疆战役,林彪在衡阳与“小诸葛”白崇禧斗智斗勇,叶剑英在赣州对着收音机潸然泪下……为何共和国最辉煌的时刻,这些功勋卓著的元帅集体缺席?

聂荣臻的“六重奏”:一人撑起半座城

1949年9月的北平,聂荣臻的日程表密集得令人窒息:清晨5点视察天安门广场整修进度,上午10点主持华北军区作战会议,下午3点协调礼炮鸣放方案,深夜还要审定受阅部队训练报告。

此时的聂荣臻,同时肩负着代理总参谋长、华北军区司令员、北平市市长等六个要职,却将70%的精力投入阅兵筹备。

他的一项决策至今仍被军史学者称道:将阅兵时间定为下午3点。

原来,国民党空军B-24轰炸机从舟山群岛飞抵北平需4小时,若上午举行典礼,敌机可在黄昏前返航;而下午举行,敌机即便来袭也无法在黑夜前降落,极大降低了空袭风险。

为确保万无一失,他命令受阅部队:“即便天上掉炸弹,也要保持队形通过天安门!”

彭德怀的“冷馒头时刻”:收音机里的开国礼炮

兰州“三爱堂”大院内,彭德怀就着凉水啃冷馒头的画面,与天安门前的欢呼形成鲜明对比。

这位第一野战军司令员刚经历西北战场最惨烈的兰州战役——马家军用沙袋垒成“人肉城墙”,解放军每推进一米就牺牲百余人。

当收音机传来礼炮声时,他正部署新疆和平起义:一面派王震率装甲车队疾驰迪化(今乌鲁木齐),一面用电台反复播放《共同纲领》,最终促成陶峙岳部7万人起义。

秘书后来回忆,彭德怀那天特意换了身干净军装,听完广播后喃喃道:“等新疆红旗插稳,我要去天安门补拍张照片。”这张“补拍”的心愿,直到1953年他从朝鲜战场凯旋才得以实现。

林彪与白崇禧的“时间赛跑”:提前90天定局南海

衡宝战役指挥部内,林彪在地图上划出的红色箭头,正对白崇禧集团的咽喉。这位四野统帅采用“双层迂回”战术:以135师插入敌后制造混乱,同时令38军昼夜奔袭100公里切断退路。

当白崇禧发现中计时,其主力7个师已被合围在湖南丘陵地带。此役歼灭桂系精锐4.7万人,为解放广西扫清障碍。

这场歼灭战的意义远超战场——若白崇禧残部退入海南岛与薛岳会合,美军第七舰队介入的将不仅是台湾海峡。

林彪的迅猛攻势,使得海南岛解放比原计划提前三个月,赶在1950年6月朝鲜战争爆发前完成,避免了南海出现“第二个台湾问题”的危机。

叶剑英的“收音机指挥所”:赣州小屋里的历史回响

江西赣州的一间民房内,叶剑英守着老式收音机,笔尖在作战地图上簌簌移动。这位华南分局书记刚完成“赣州会议”,正指挥四野15兵团、二野4兵团合计22万人秘密向广州合围。当听到毛泽东宣布“中华人民共和国中央人民政府成立了”时,他忽然起身向北方敬礼,转身对参谋说:“传令各部,明日凌晨发动总攻!”

十天后,广州解放。叶剑英在入城仪式上特意安排收缴的20辆美制卡车组成方阵,车头悬挂毛泽东画像——这个细节源于他在开国大典广播中听到的群众欢呼:“要让广州人民也看见新时代的曙光。”

徐向前的“青岛晨昏”:病榻上的无声誓言

青岛海滨疗养院内,徐向前用铅笔在《人民日报》空白处反复勾画西北战场形势图。这位因肋膜炎高烧不退的元帅,虽无法亲临前线,却通过华北军区作战科每日发送的密电关注战局。当聂荣臻在阅兵式上报告“受阅部队准备完毕”时,他正给中央起草《关于西北剿匪的建议书》,提出“军事打击与政治瓦解相结合”的策略,后来成为全国剿匪工作的指导方针。

夫人黄杰回忆,开国大典当晚,徐向前罕见地喝了半杯葡萄酒,对她说:“等身体好些,我要去新疆看看,替彭老总站班岗。”

【参考资料】

《聂荣臻传》(当代中国出版社)《中国人民解放军战史》(军事科学出版社)《彭德怀年谱》(人民出版社)《林彪军事文选》(中央文献出版社)《叶剑英传》(广东人民出版社)《徐向前回忆录》(解放军出版社)《开国大典纪实》(中央文献出版社)《中国解放战争史》(中共党史出版社)