在一个再平常不过的家庭中,小李与丈夫经营着一家不起眼的小餐馆。

餐馆小,但麻雀虽小五脏俱全,小李和丈夫事事亲力亲为,二人忙得团团转。

孩子出生后,小李本打算自己在家照顾孩子,可餐馆的营收情况实在不允许她待在家中。

她的母亲,也就是孩子的姥姥,便从老家赶来,参与到这场育儿的重任中。

这位姥姥几乎操办了孩子成长过程中的种种琐事,从喂饭到讲睡前故事,无不倾注心血。

岁月无情,姥姥日渐衰老,需要休养生息。

恰在此时,小李的丈夫提出让他的母亲,也就是孩子的奶奶,来一起生活。

姥姥辛苦育儿,矛盾从何而来?

姥姥在孩子成长的这些年里付出了诸多,她的每一次付出都像是在织一张亲密的网,将小李、孩子和她自己紧紧联结起来。

小李则和丈夫在餐馆、生计中打拼,两人似乎已经习惯了母亲在家的身影。

让他们困惑的是,为何姥姥辛苦养育,却只让奶奶最终享受天伦之乐?

小李心中有个大大的问号,她明白这不仅仅是"谁来养老"的问题,而是对家庭资源分配的深思。

这种现象其实在不少家庭中都存在,就像北京小区社区讨论组里,有不少人提到类似的故事。

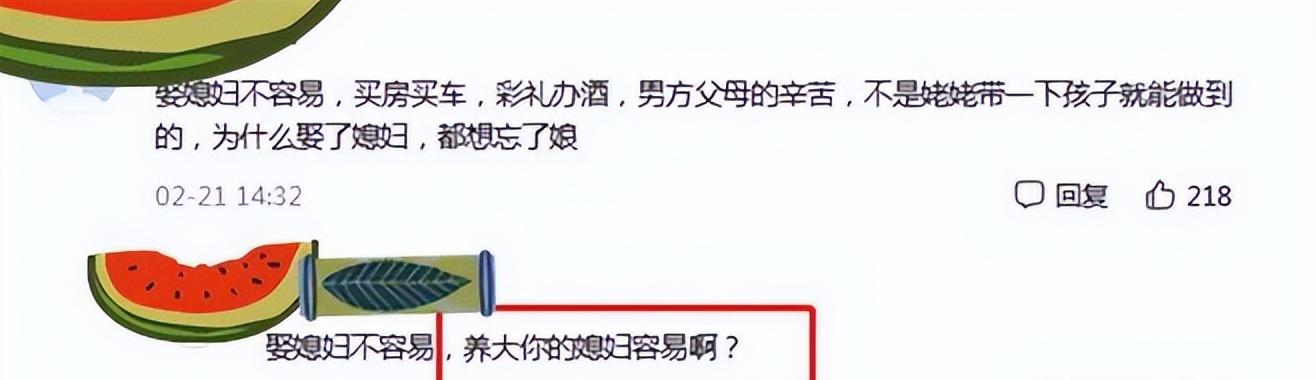

这是一个普遍现象,甚至在某些社交平台上“截胡式养老”已经成为了热议话题。

对许多家庭来说,截胡式养老让原本的亲子关系变得复杂。

姥姥总是带着一丝隐隐的委屈,觉得婆婆来了,自己的付出没人看得见。

小李夹在中间,也感到了两难:一边是母亲多年的辛勤,一边是丈夫照顾母亲的义务。

本来和谐的家中,因这些潜藏的矛盾平添了不少摩擦。

曾有一位心理学家提到,家庭中隐形的不平等会导致情感的不平衡。

姥姥长期在这个家中付出,可应得的尊重和关心又是谁能轻易给的呢?

这样的心结让姥姥说不出但又深深在意。

这些问题如果不及时解决,只会在家庭中埋下更大的隐患。

父母如何引导孩子看待家庭责任与亲情在这样的氛围下,父母的角色显得尤为重要。

孩子在成长过程中,很容易被家庭氛围所影响,是向姥姥倾斜感情,还是对奶奶表示抗拒,完全取决于父母的引导。

小李意识到,必须让孩子明白,每位长辈都应得到应有的尊重与关怀。

她和丈夫尝试以身作则,向孩子展示平等的孝道:对待两位老人不偏不倚,尽可能在生活的细枝末节中体现出对她们心灵的重视。

同时,在孩子观念萌芽之时,教会他真正的感恩之情,而不是单纯地讲“谁付出多,就该得到更多”的道理。

孝敬不应局限于某一位,而应涵盖所有照顾过自己的人。

建立正确孝道观:平衡亲情与责任孝顺,是中华民族亘古不变的传统美德。

新时代下,社会角色变迁,家庭结构日益复杂,传统的孝道观念也需要创新。

平衡亲情与责任,理解家庭每一位成员的付出,将孝道从情感层面提升到责任意识,这才是现代家庭应有的样子。

对于小李一家来说,这个不大不小的家庭只是社会中无数家庭的缩影。

处理好代际问题,不仅关乎每个家庭的幸福,也关乎社会的和谐。

我们生活在一个快节奏的社会中,很多时候被迫在家庭责任和工作义务之间来回奔波。

不管世界如何变化,善待每一位亲人不应是一句空话,而应是真正落实到每个家中实实在在的行动。

未来一定会有更好的方式,让所有看似不合理的矛盾都得到更好的化解。

在这个忙碌而现实的社会中,家庭是唯一可以让我们得到安慰和力量的港湾。

人与人之间的关系需要耐心与爱的浇灌,只有这样,家庭这座桥梁才能更加稳固、长久。

在这里,每个家庭成员都能成为彼此的最终赢家,不是吗?