在硅谷的一家咖啡馆里,几个工程师正围坐在一起,讨论最近华为的新产品发布。

有人低声议论:“听说华为的新服务器性能已经逼近我们公司最强的AI芯片了。”

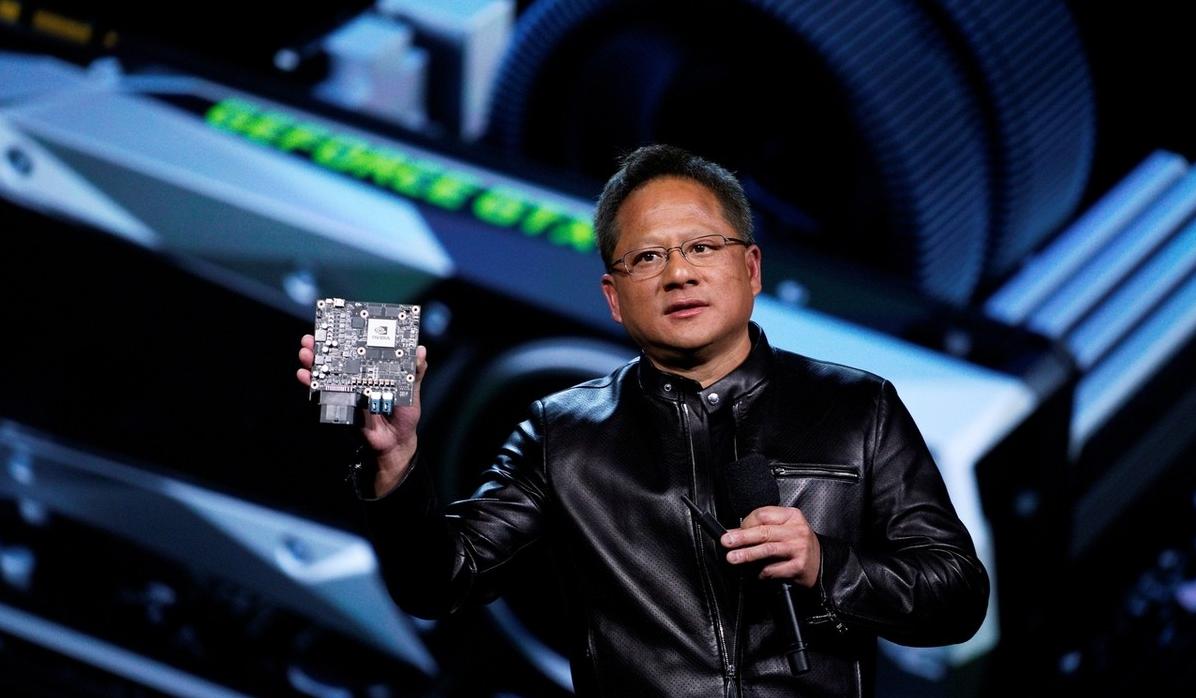

另一个人摸了摸下巴,露出若有所思的表情:“黄仁勋不是说过,华为的实力已经足以撼动硅谷了吗?”

这一句话仿佛引燃了一场小小的讨论,而背后潜藏的故事,才刚刚开始。

说起华为,现在很多人都不再陌生。

这家公司不仅仅是手机,还在半导体和AI领域取得了惊人的进步。

深圳的华强北市场已经开始出现搭载“昇腾910B”芯片的华为服务器,它们的性能甚至开始蚕食英伟达A100的市场份额。

不只是硬件,华为在AI软件方面也势如破竹。

在北京的中关村,华为和中科院联合开发的“紫东太初”大模型,每周都在提升自己的中文理解能力,已经逼近了GPT-4的水平。

这不是简单的追赶,而是多领域的突破。

在这样的背景下,黄仁勋不得不承认,硅谷的科技霸主地位正在遭受前所未有的挑战。

黄仁勋在公开场合的表态,表面上看是对华为的赞美,实际上却有着更深层次的考量。

这是商业生存的妥协。

中国的半导体自给率迅速提升,英伟达在中国的市场份额已经跌破了20%。

黄仁勋的这番话,更多像是释放一种善意,争取一些缓冲空间。

此外,这也是一种舆论战的布局。

通过将华为塑造为一个“不可战胜”的对手,可以合理化美国继续对华为加码制裁的行为,同时倒逼国会通过更多的技术封锁预算。

这表面上的“捧杀”,实际上是科技冷战的隐秘布局。

至于更深层的原因,则是黄仁勋对产业趋势的一种无奈承认。

如今,中国科技企业早已不是模仿者,而是在光子芯片、量子计算这些前沿领域引领创新。

面对这样的现实,任何忽视都显得无力和苍白。

美国对华为的封锁策略也在不断升级。

从特朗普政府的实体名单到拜登团队的出口管制,美国的战术工具箱似乎永远都有新花样。

最新的“五角大楼2026科技遏制白皮书”显示,美国可能采取“技术窒息”战略,比如游说ASML彻底断供DUV光刻机维护服务,以让中国现有芯片产线陷入“慢性死亡”。

但在另一方面,华为并没有坐以待毙。

在上海青浦的研发基地,华为与2000多家上下游企业共建的“去美化”生态联盟,正坚定前行,目标是在2028年实现28nm全自主产线。

华为已经实现了从EDA软件到量子芯片的全产业链突围,这些都令西方感到焦虑。

尤其是华为开放的鸿蒙开源社区,吸引了百万开发者,这种“数字延安”模式正创造出属于东方的科技生态系统。

华为的突围不仅是在硬件和软件领域,还有其技术溢出效应。

华为的“鸿蒙系统”吸引了大量开发者,建立了开放的开源社区,这种做法为未来的技术合作和创新提供了无限可能。

这种生态系统的构建,已经开始在全球范围内吸引大量关注。

更重要的是,华为并不满足于眼前的成就。

他们正在通过一系列技术溢出效应,把自己的成功经验和技术能力传播给更多的企业和开发者。

比如,在鸿蒙系统的基础上,越来越多的开发者加入进来,共同推动技术创新。

这种模式不仅有利于华为自身的发展,也为全球科技产业带来了新的希望。

在这场没有硝烟的战争中,黄仁勋的“赞美”更像是一种战略性预警和无奈的承认。

他意识到,真正的科技竞争并不是封锁能够解决的。

正如任正非所言:“没有退路,就是胜利之路。”

这不仅是华为的生存之道,也是中国科技企业在全球创新领域的奋进之途。

回到那家硅谷的咖啡馆,工程师们的讨论似乎还没有停下来。

有人提到:“也许,下一次全球科技的重大突破,不再是来自硅谷,而是华为。”

这一观点引来了一些认同的点头,还有一些沉默的思考。

无论如何,科技冷战中的每一步,都牵动着无数人的神经。

黄仁勋的赞美与华为的突围,在这场博弈中交织出一幅复杂的画面。

但这正是科技进步的魅力所在。

困难面前的无畏和创新,或许会带领我们走向更光明的未来,而这条路上,华为的故事只是其中一个篇章。

华为加油!

老黄又向他美国爹

老黄又棒杀华为