在波澜壮阔的革命岁月里,红军队伍中涌现出一批闪耀着智慧光芒的杰出人物。他们兼具深厚的科学知识与卓越的军事才能,以笔为枪、以智为刃,为革命事业披荆斩棘,立下不朽功勋。

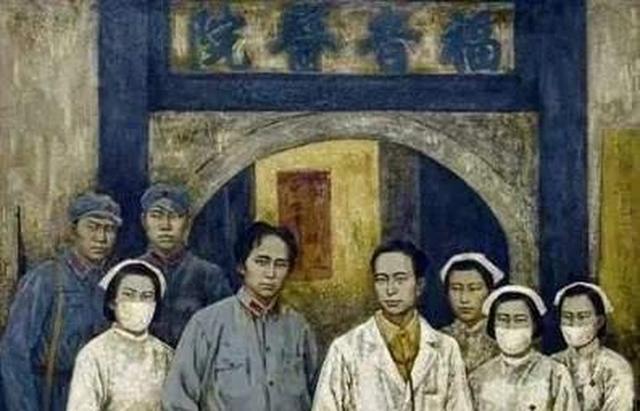

傅连暲:妙手仁心,守护革命火种傅连暲出生于福建省龙岩市长汀县。他毕业于汀州福音医院的亚盛顿医馆,凭借精湛医术,年纪轻轻便担任长汀福音医院院长。1927 年,南昌起义军的伤病员来到福音医院治疗,陈赓等红军将领的英勇事迹与崇高理想,深深触动了傅连暲。在与他们的相处中,傅连暲看到了一支为人民谋福祉的正义之师,这也为他日后投身革命奠定了坚实的思想基础。

1932 年,毛泽东向傅连暲发出号召,希望他能为红军医疗事业贡献力量。傅连暲毫不犹豫,毅然将福音医院迁至瑞金,并倾其所有,把医院的家产及珍贵药品全部捐献出来,改建为中央红色医院,自己担任院长。此后,他全身心投入到救治红军伤病员的工作中,凭借妙手回春之术,挽救了无数战士的生命。

红军长征途中,环境恶劣、缺医少药,困难重重。傅连暲却始终坚守岗位,背着药箱,穿梭在队伍之间。他不仅要应对伤病员数量众多的难题,还要克服长途跋涉带来的疲惫。然而,无论条件多么艰苦,他从未放弃任何一个救治机会,以顽强的毅力和高超的医术,保障了大批将士的健康,为革命队伍保存了有生力量。

长征结束后,1937 年,傅连暲奉命在延安组建中央苏维埃医院,并继续担任院长,负责中央领导的保健工作。他时刻关注着领导人的健康状况,精心调配药物、制定治疗方案,为革命事业的核心力量提供了坚实的医疗保障。1955 年,作为我党医疗卫生事业的创始人之一,傅连暲被授予中将军衔。毛泽东曾高度称赞:“我们现在也有华佗,傅医生就是华佗。” 他的仁心仁术,如同一束温暖的光,照亮了革命征程中的艰难岁月。

王诤:电波为令,决胜千里之外王诤出生于江苏省武进县,1928 年考入黄埔军校第六期通信科,接受了系统的通信技术训练。最初,他在国民革命军第 18 师担任无线电联络员。1930 年 12 月,国民党第 18 师对中央苏区发动围剿,王诤不幸被俘。但当他深入了解红军为人民服务的宗旨后,被红军的正义之举所打动,毅然决然地加入了红军队伍。

由于他在通信技术方面的精湛技艺,红军委以他第一任通讯队长的重任。王诤深知通信对于战争的重要性,到任后,迅速着手组建红军的通信系统。在第一次反 “围剿” 战斗中,王诤和战友缴获了敌人的一部电台,但这部电台的发报机已损坏,只能收报不能发报,被大家称为 “半部电台”。即便如此,王诤也如获至宝,他凭借扎实的技术功底,带领战士们对其进行修复和改装。此后,这部 “半部电台” 成为红军通信的关键设备,王诤利用它侦听敌人情报,为红军作战提供了重要的信息支持。在随后的反 “围剿” 战斗中,王诤带领通信兵们不断摸索、学习,逐渐掌握了无线电通信的奥秘,建立起了较为完善的通信网络。他们截获并破译了大量国民党电报,为红军的战略决策提供了准确依据。

红军长征期间,王诤更是肩负重任。他一边争分夺秒地破译国民党电报,洞悉敌人的行动部署;一边频繁下达全军行动命令,保障部队之间的信息畅通。在那段艰难的岁月里,他常常通宵达旦地工作,双眼布满血丝却依然坚守岗位。正是有了王诤及其领导的通信兵们的努力,红军才能在复杂多变的环境中准确掌握敌情,灵活调整战略,为长征的胜利提供了有力保障。

解放战争时期,王诤领导的军委三局工作任务繁重。每天,接发的特急电报数不胜数,仅交给中央各野战军的电报就高达 1000 多份。这些电报承载着重要的作战指令和情报信息,王诤和他的团队以高度的责任心和专业素养,确保每一份电报都能准确、及时地传递。1955 年,王诤被党中央授予中将军衔。毛泽东赞誉他:“王诤同志是有功的,他是我军通信工作的开山鼻祖。” 王诤用手中的电波,为革命战争的胜利架起了一座无形的桥梁,让红军拥有了 “千里眼顺风耳”。

郑汉涛:军工脊梁,打造铁血利器郑汉涛出生于浙江宁波,1933 年毕业于北平大学工学院机械系,拥有扎实的工科知识背景。毕业后,他曾在上海华新印染厂和长城机制煤屑砖瓦厂工作,担任工务主任,积累了丰富的企业管理经验。然而,在民族危亡之际,他毅然放弃了优越的工作环境,投身革命。

郑汉涛来到我党的太行山兵工基地,全身心投入到对敌武器的研究与制造工作中。当时,根据地的军工生产条件极为简陋,缺乏先进设备和技术资料。但郑汉涛没有丝毫退缩,他凭借所学知识,带领技术人员和工人,从最基础的工作做起。他深入研究敌人武器的构造和性能,力求制造出适合红军作战需求的武器装备。

在生产管理方面,郑汉涛积极探索企业化管理模式。他编写工厂管理教材,举办培训班,亲自授课,向工人们传授先进的管理理念和方法。在他的倡导下,工厂成立工会,取消军事化生活方式,实行民主管理,依据 “集体合同” 组织生产劳动,开展成本核算,建立了一系列科学的管理制度。这些举措极大地提高了生产效率,有力地促进了晋冀鲁豫根据地军工生产的发展。他的企业化管理模式,不仅在兵工厂得以推广,还对整个根据地的工业生产产生了深远影响,成为新中国成立后工业企业管理的基本模式之一。他还指导火药技师焦逢春编著出版了《炮弹》一书,为炮弹的安全生产发挥了重要作用。

解放战争时期,郑汉涛继续在太行地区担任军工领导工作。1946 年,他肩负起筹建太行山第一座炼铁厂 —— 故县铁厂的重任。面对资金短缺、技术难题等重重困难,郑汉涛四处奔走、多方协调。他带领团队精心设计工厂布局,引进先进设备,培训技术工人。经过两年的艰苦努力,1948 年,故县铁厂建成投产。这座炼铁厂为前线战争提供了大量优质钢材,满足了武器制造的需求,为解放战争的胜利立下了汗马功劳。1962 年,郑汉涛被授予少将军衔。他是中国人民解放军杰出的兵工专家和兵器工业领导人,为我国的军工事业发展奠定了坚实基础,堪称革命军工战线上的中流砥柱。

孙俊人:育才通信,铺就胜利之路孙俊人出生于江苏省松江县,毕业于上海交通大学电机工程系,在无线电通信领域有着深厚的专业造诣。1938 年 1 月,孙俊人满怀报国热情,奔赴延安。在陈云的亲自安排下,他来到中央军委三局通信学校担任教员。

当时,通信学校的教学条件简陋,缺乏专业教材和教具。孙俊人充分发挥自己的聪明才智,自编教材,将复杂的无线电知识用通俗易懂的语言阐述出来;自制教具,通过简单直观的实验装置,让学员们更好地理解抽象的原理。他采用理论与实践相结合的教学方法,课堂上不仅讲解理论知识,还带领学员们进行实际操作,培养他们的动手能力。在他深入浅出的教导下,一批批优秀的通信人才从这里走出,为我军通信事业注入了新鲜血液。

抗战胜利后,孙俊人担任中央军委第三局技术研究室主任。他深知通信技术对于战争胜负的关键作用,积极投身于通信保障系统的技术研发与改进工作。他带领团队日夜钻研,克服重重技术难题,不断提升通信设备的性能和通信网络的稳定性。在解放战争中,孙俊人领导的技术团队为部队提供了高效、可靠的通信保障。无论是指挥作战的指令传递,还是情报信息的收集与反馈,都离不开他们构建的通信网络。正是因为有了孙俊人及其团队的努力,解放军在战场上能够做到信息灵通、指挥顺畅,为解放战争的胜利立下了不可磨灭的功勋。

1964 年,孙俊人被授予少将军衔。1995 年,他凭借在通信领域的卓越贡献,当选为中国工程院院士,成为开国将军中唯一的院士。孙俊人以知识为火种,点燃了我军通信事业的希望之光,为革命胜利铺就了一条坚实的通信之路。

傅连暲、王诤、郑汉涛、孙俊人,这些 “将军科学家” 们在革命的烽火中,用自己的科学知识服务于战争,将个人命运与国家前途紧密相连。他们的事迹和精神,如同一座座不朽的丰碑,永远铭刻在历史的长河中,激励着一代又一代的中华儿女为实现中华民族的伟大复兴而努力拼搏。在新时代的征程上,他们的故事依然熠熠生辉,成为我们不断前行的强大动力。