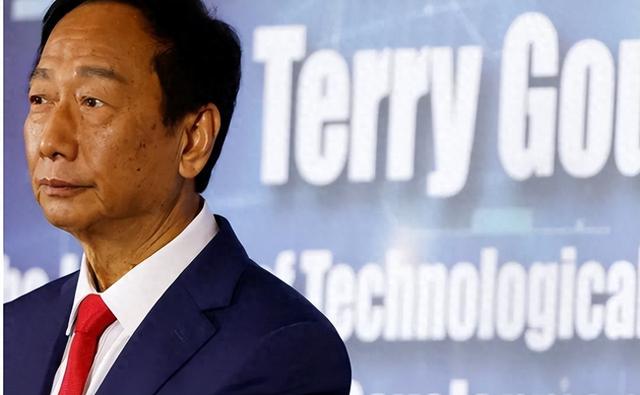

郭台铭,富士康科技集团的灵魂人物,凭借在电子制造业的非凡成就,带着这家企业从台湾一个小厂成长为全球代工的王者。几十年来,富士康搭上中国市场这趟高速列车,靠着低成本劳动力、完整的产业链和巨大的内需市场,吃尽了红利。

然而,风水轮流转,近年来全球经济格局的动荡、地缘政治的暗流涌动,再加上中国市场自身的转型,让富士康和这片曾经慷慨“赏饭吃”的土地关系变得微妙起来。

富士康在中国市场的发迹之路

富士康在中国市场的发迹之路富士康跟中国市场的缘分,得从1988年说起。那年,郭台铭带着他的鸿海精密,跑到深圳开了第一家厂子。当时的深圳刚被划成经济特区,热火朝天,遍地是机会。厂子不大,几百号人,做的也就是些电脑连接器、简单组件的小活儿。可郭台铭眼尖,看准了中国改革开放的势头。劳动力便宜,政策又给力,他一脚踩进来就没打算回头。

到了1990年代,富士康开始放大招。深圳的厂子从几条破生产线,慢慢扩张成占地几百万平方米的工业园区。2000年代初,苹果的订单砸过来,成了富士康的转折点。2002年,富士康开始给苹果做iPod,2007年又接手iPhone的组装业务。这一下,富士康彻底起飞,成了全球电子供应链里绕不过去的名字。

为了赶上苹果的需求,富士康在中国各地铺开了摊子。郑州的“iPhone城”最出名,高峰时25万工人没日没夜地干,年产iPhone占全球一半以上。成都、武汉、昆山这些地方,也都建起了富士康的大本营,织出一张覆盖全国的生产网。

数据不会骗人。到2010年,富士康在中国大陆的员工总数突破40万,成了最大的私营雇主。苹果、惠普、戴尔这些巨头都靠它吃饭,顺带着还拉动了中国出口经济。富士康能混到这地步,靠的是中国市场的几大优势:人多好招工,政府给补贴,基础设施还跟得上。

比如,地方上为了拉外资,经常白送地皮、减税,中国的高铁和港口又让货运效率拉满。这一切,造就了富士康在中国市场的黄金年代。

不过,这条路也不是没坑。富士康的厂子出了名的流水线强度高,工人加班到飞起。2010年,深圳龙华厂接连爆出员工跳楼的事儿,社会哗然,劳动条件被推到风口浪尖。后来富士康涨了点工资,修了点设施,可那种靠压榨低成本劳动力的路子,早早就埋下了隐患。早年这招管用,利润滚滚来,可到后来,这根基反倒成了它甩不掉的包袱。

一次采访中,郭台铭甩出了那句让无数人炸锅的话:“我给中国提供了就业机会,是我在赏饭给大陆吃。”这话一出口,舆论顿时炸了。很多人觉得,这话说得太狂了,太不把中国工人的付出当回事。媒体铺天盖地地报道,网上吵得不可开交,富士康的形象一下子被抹上了傲慢的标签。

不过,郭台铭似乎没把这当回事。他继续带着富士康在中国开疆拓土,工厂越建越多,订单越接越大。那时候的富士康,确实有底气说大话,毕竟它不光是中国的制造巨头,还是苹果供应链里不可或缺的一环。

可这种高高在上的态度,也给后来埋下了隐患。郭台铭可能压根没想过,中国市场会从一个单纯的劳动力池子,变成一个能跟他掰手腕的经济体。

富士康的战略失误

富士康的战略失误到了2010年代末,全球局势开始变复杂。中美关系紧张,劳动力成本上升,苹果也坐不住了,决定把供应链往外挪一挪,减少对中国市场的依赖。印度、越南这些地方成了新目标。作为苹果的“铁杆代工厂”,富士康自然得跟上。

可现实却给了他当头一棒。印度不是中国,富士康很快就发现,这里的日子不好过。先是工人问题。印度工厂的工人因为薪资低、工作条件差,直接罢工,生产线停了好几天。这事让富士康的管理短板暴露无遗。在中国,富士康靠严格的制度和高强度的执行力,把工人管得服服帖帖,可到了印度,工人对权益看得更重,罢工抗议不是新鲜事,富士康的老一套完全玩不转。

再一个就是基础设施。印度的电力供应不稳定,工厂动不动就断电,生产计划被打得乱七八糟。停电不光耽误工期,还得花钱修设备、补损失。物流也好不到哪去,原材料运进来慢,成品运出去也费劲,跟中国的高效供应链比,简直是天上地下。这些问题叠一块,富士康在印度的成本高得吓人,利润却薄得可怜。

财务数据更能说明问题。2022财年,也就是2021年4月到2022年3月,富士康印度业务亏了1.07亿卢比,折合差不多1300万美元。这钱对富士康来说不算大出血,可对一个以效率著称的企业,这是个不小的打击。更要命的是,印度工厂没帮上中国工厂的忙,反而拖了后腿,让富士康在苹果眼里的地位都有点晃。

富士康还不死心,又跑去越南试水。可越南的情况也好不到哪去。基础设施跟中国比差一大截,工人技能也跟不上,短期内根本没法接手中国工厂的重担。郭台铭本来指望靠着国际化保住富士康的江湖地位,可这一通折腾下来,非但没站稳脚跟,反而让中国市场的根基松了动。

中国市场的成熟

中国市场的成熟富士康在印度越南忙得焦头烂额的时候,中国这边却没闲着。富士康的好日子跟中国市场的开放和全球化绑在一起,可这几年,这块地盘变了味儿。首先,本土企业起来了,富士康的地位没那么稳了。过去,它靠规模和技术,几乎包揽了苹果的代工单子。

可现在,立讯精密这样的后起之秀杀出来了。这家公司2004年起步,靠着政策扶持和技术攒劲,2020年直接收购了纬创在昆山的厂子,开始造iPhone,硬生生从富士康嘴里抢了块肉。到2023年,立讯精密的收入达到2319亿元,威胁不小。

再者,中美贸易摩擦把供应链搅得天翻地覆。2018年起,美国对中国加关税,苹果这些客户开始琢磨别的地方。富士康没办法,只能把生产线往外挪。2022年,它在印度泰米尔纳德邦开了新厂,打算把iPhone产量提到全球的10%以上。越南、泰国也都有了动静。这种挪窝虽然避了点风险,可也说明富士康对中国市场的依赖没那么深了。

最要紧的,是中国政府的政策变了风向。为了搞高质量发展,2021年的《“十四五”规划》说了,要把产业链往高端推,不再捧着低端代工。这对富士康这种靠量吃饭的企业,冲击不小。地方上的优惠也没以前大方了。郑州那会儿为了“iPhone城”,补贴砸得狠,可现在本地企业起来了,这钱就不那么好拿了。

2023年的税务调查,更像是个信号。这不光是冲着郭台铭的政治动作去的,也是对外资企业管得更严的体现。富士康嘴上说“配合”,可心里清楚,舒坦日子没了。中国市场不再是随便“赏饭吃”的主儿,外资得按新规矩来。

回过头看,富士康的失利不是偶然。印度工厂亏钱、工人闹腾、基础设施拉胯,这些都说明它的国际化战略没找对路。而在中国,立讯精密崛起,又证明了本土企业的能耐。

再往深里看,富士康的处境其实是全球制造业变迁的一个缩影。供应链多元化是大趋势,各国都想少靠一个地方。中国市场在这场变化里最显眼,它从被动干活的角色,变成了主动抢饭吃的玩家。富士康曾经是这波红利的最大赢家,可如今,它得面对自己被挤到边上的现实。

结语

结语郭台铭当年觉得自己捏着中国市场的命脉,可他没料到,这个市场会成长得这么快,这么硬气。富士康试图靠转移生产线保住地位,却发现新市场水土不服,老市场又被本土企业抢了风头。印度冒险的失败,中国的失地,再加上全球格局的调整,富士康的“赏饭吃”时代算是彻底翻篇了。

这不只是富士康一个企业的沉浮,也是中国市场从依赖到自立的写照。立讯精密、比亚迪这些名字的崛起,说明中国已经能自己端碗吃饭,还能跟外来的大佬掰掰手腕。郭台铭可能做梦也没想到,他当年那句狂话,最后会变成市场给他的反击。中国市场的饭,不是谁赏的,而是自己挣来的。这场摊牌,郭台铭输得不冤。