阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后持续为您推送此类文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我们坚持创作的动力~

文|心飞扬

编辑|t

引言1970年,孟古河畔,一群年轻人卷起裤脚,义无反顾地踏入齐膝深的水流。他们悄悄越过边境,怀揣“世界革命”梦想的知青,去到了缅甸参加缅共。

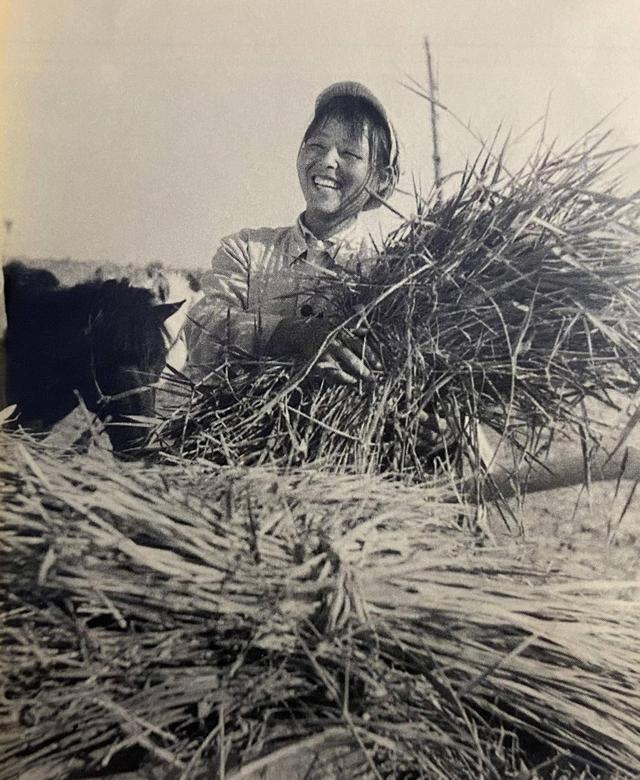

曾经最浪漫的事是为了“国际主义事业”而斗争。而在缅甸的热带丛林里,这群被戏称为“裤脚兵”的知青也确实“浪漫”了一把——直到子弹从耳边呼啸而过。

直到战友倒在脚边,200多条年轻的生命在腊戌战役中灰飞烟灭,他们才发现,这片土地上,理想的代价,是血与命的交响。

裤脚一卷,热血出发

裤脚一卷,热血出发1969年底,云南边境热闹得像个集市。来自昆明、保山、德宏,甚至北京、上海、重庆的知青,背着行囊,卷起裤脚,挽着衣袖,听说缅甸人民饱受欺压,就自发去到边境。

他们的目的地,不是省城昆明,而是国境线另一侧的缅甸。当时的缅甸共产党,在中缅边境的孟古地区建立了东北军区,点燃了革命的烽火。

知青们闻讯而动,怀揣着对国际主义的忠诚,涌向这片异国战场,开启了带着理想却未知的旅途,此时的他们,还不知道前方将会是什么。

有人背包里揣着一本《革命烈士诗抄》,有人口袋里塞着艾芜的《南行记》,甚至有人随身带着《格瓦拉日记》的手抄本,把自己当成即将远征丛林的“切·格瓦拉第二”。

孟古河不过10米宽,但这条小溪,成了他们人生的分界线。跨过去,是理想中的革命战场;留在岸这边,是重复的农田劳作。

他们毫不犹豫地迈步向前,从此成了“裤脚兵”——这个外号,来源于他们卷起的裤脚,也象征着他们义无反顾的激情。

1969年至1970年间,光是昆明就有三千余名知青加入缅共人民军,加上其他地方总数超过万人。在最热闹的日子里,仅孟古河一天就有600名知青涉水而过,创下“日接待量”新高。

进入缅共军队后,知青们被分配到不同营队,每个营队都有自己的特色。303特务营里多是老高三知青,书生气十足,被戏称为“秀钉子营”。

3031营一半来自瑞丽,他们家门口打仗,被叫做“门坎猴”;3032营的四川人嗜酒如命,个个脾气火爆,外号“火枪营”。

3033营的昆明老兵油子,打起仗来不拘小节,被称为“痞子营”;至于娘子连,则是全员女性,扛着机枪、抬着伤员,丝毫不逊色于男兵。

他们以为自己在书写一场轰轰烈烈的国际革命,然而接下来却是严酷的战场考验。枪炮声在丛林中此起彼伏,战火将他们从书本中的浪漫理想,直接抛进了生死搏杀的现实世界。

据不完全统计估算,当时自己去到缅甸的人数有记载的都有数千人,加上其他的,至少有上万人。

200条年轻的生命,被战火吞噬

200条年轻的生命,被战火吞噬1970年5月,缅共集结全部兵力,计划打通南线,目标是缅甸重要城市腊戌。这场战役,成了中国知青战士们的试炼场。

当时的缅共人民军,由知青部队组成的连队被安排打头阵。5月19日,战斗正式打响,枪声、炮火在丛林间交织,硝烟弥漫了整个腊戌周边。

知青战士们高喊着口号,英勇冲锋;可是战争不是单纯的勇气就能获胜的,战术失误加上敌军防守严密,攻势迅速受挫。

战场上的环境极其恶劣,腊戌地区湿热多雨,弹药容易受潮,枪械时常卡壳。知青们训练不足,缺乏实战经验,甚至有人在开战前才刚学会如何扣动扳机。

他们面对的,是装备精良、战斗经验丰富的缅甸政府军。在连续七昼夜的鏖战中,战线不断拉锯,知青部队伤亡惨重。

根据战后统计,这场战斗中,至少牺牲了200知青。他们中的许多人,还是几个月前刚刚跨过孟古河的年轻人,怀揣着革命的憧憬,如今却长眠在异国的土地上。

腊戌之役的失败,让许多知青开始重新思考自己的选择。理想的光环,被血与火的现实无情撕裂。有人开始犹豫,是否还要继续这场战斗?

也有人已经身不由己,进退两难。此战过后,缅共的战局逐渐陷入不利,知青部队的士气也受到极大打击。

更令他们尴尬的是,1970年12月,中断了三年多的中缅外交开始恢复。知青们惊讶地发现,他们曾经视为敌人的缅甸政府,竟然被重新接纳。

而与此同时,国内的知青政策也在松动,越来越多的人通过各种方式回城,寻找新的生活出路。可是他们很快发现已无路可退,也失去了祖国的庇护。

“裤脚兵”最终归宿何处?知青们顿时陷入尴尬境地:他们无法回国,因为加入缅共后,他们已被视为缅甸的“革命战士”;他们也无法继续战斗,因为缅共此时已经走向堕落。

对于王曦这样的知青干部而言,现实更加残酷。他在缅共人民军中服役15年,历任炮兵连指导员、五旅作战参谋、师教导队主任,官职不断上升。但他渐渐发现,自己不过是个“被困在金三角的无国籍者”。

1980年,咱们出台了接纳回国的政策。但由于缅甸方面山高路陡,许多知青在申请回国时遭遇重重困难。

比如王曦,为了办妥手续,他耗时三年还没有等到结果,与此同时,他还不得不继续作战。最终,1985年,他带着儿子花了整整一个月,回到国内。

但回国之后的生活,并未如他想象般美好。许多从缅甸回国的知青,因为曾经参与缅共,被视为“问题人员”,找工作、安家都极为困难。许多人不得不隐瞒过去,重新开始人生。

也有人留在了缅甸,从此成为异国人。曾经的裤脚兵,也早已散落天涯。

而缅共呢?失去中国援助后,它逐渐走向衰败,最终在1990年代彻底瓦解。曾经的革命武装,最终成了金三角的毒枭团伙,昔日的理想,被现实吞噬得干干净净。

这场持续多年的“国际革命”,最终以一地鸡毛收场。

参考资料:

中国知青梦碎金三角.共产党员(辽宁).2011