1992年11月,刘总编找我,说有人特别想当工交部的主任,问我能否把位置让出来。刘总编已同意我担任工交部主任,怎么别人一找就变卦了呢?我感觉难以接受,就说,这样不好吧,这次为改大报要充实中层的消息已经传出去,人们也都知道了领导安排的情况,忽然变卦,会引起不必要的猜疑。而且我觉得,我没有理由要让给他。刘总编看我态度坚决,就没有再坚持。

1992年12月5日,保定市报社召开全体大会,刘总编宣布了编辑部关于机构变动及人事安排的决定。

机构变动是按改大报的需要确定的。改大报后报社运作机制将由“编采合一”改为“编采分开”,业务部室也因此做了相应的调整。原来的全职能采编部室都改为专职记者部,不再担负编辑稿件的任务,编辑报纸四个版面稿件的任务,交给新成立的一、二、三、四编辑室。其中四编室负责国际新闻版,职责是原来出版部的职责。另外,摄美部从总编室独立出来,成为单独的部室。

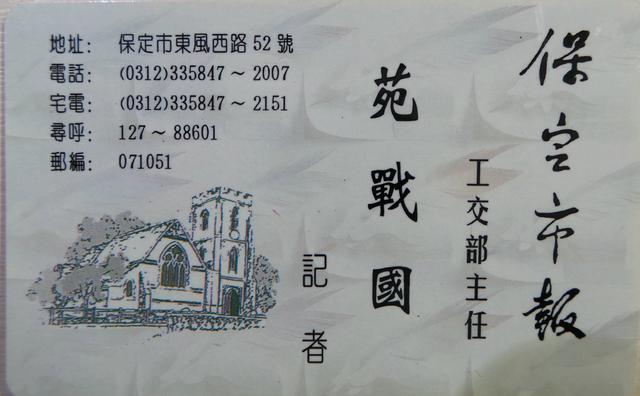

根据部室变化,又提拔了一些新的中层干部。在公布的名单中就包括我,我被提拔为工交部主任。

公布的人中还有谁,已记不太清,只能想起部分人了。研究室胜副主任升任一编室主任,政教部红副主任升任二编室主任,出版部山副主任升任四编室主任,总编室杰副主任升任摄美部主任,星期刊编辑室恒副主任升任本部主任,通联部增奇副主任升任本部主任,广告部晶副主任升任本部主任,某部奎副主任升任政教部主任,某部荣副主任升任出版部主任,人事科耿副科长升任本科科长,财务科颖副科长升任本科科长,印刷厂军副厂长升任发行部主任。由于是记忆,也可能不完全准确。

原有部室提拔了新主任,原来的主任去了哪里?政教部的鸿主任已提拔为副总编,发行部的明主任则去通联部任编辑。有的则因年龄原因退休。

明主任的调动,我知道点儿主要原因,就是经营不善。发行部的核心任务是发行和投递报纸,他完成这个任务没出任何问题。问题出在他想搞些经营,为报社创收,但一些项目没有成功。

任免大会开过之后,我便到工交部就任。那时工交部还在办公楼西侧阳面的办公室办公,办公室对面的一间小屋也是工交部的,工交部原来的主任托主任在里面办公。虽然我已就任主任,但托主任还差三四个月才能退休,暂时还在工交部工作。

托主任业务能力很强,对保定工业情况非常熟悉,当时他正在写有关如何振兴保定经济的系列述评,虽然面临职务调整,但坚持站好最后一班岗,仍然耐心地撰写未完成的部分。我之前写论文了,写年度工作总结,经常要举他们部成功的例子,我对他很是佩服,到了一块儿自然要向他学习,向他请教。

我曾担心我俩的这种情况,他会对我很冷淡,没想到他很支持我的工作,我有事请教,他会很认真地给我讲清情况,还会主动出一些主意。在他觉得可能影响我工作时,还会主动回避。我和他相处的几个月,不但没有觉得不适,还觉得有他在我心里踏实。

这次调整后,我们部一共9个人,除了我和托主任,还有儒副主任,克记者、武记者、宇记者、白记者、民记者、钢记者。其中儒副主任、白记者是老工交部的人。

儒副主任(后来的照片)

克记者(后来的照片)

白记者(后来的照片)

武记者(后来的照片)

上任后,我和儒副主任商量了记者们的分工,就召开了第一个部务会,公布了分工安排,并要求记者们尽快熟悉分管范围的情况,尽快上报报道计划。此时的工交部,已没有组版的任务,全部任务都是采写稿件,所以记者们往外跑的时候比较多。但我还是每天早上组织召开碰头会,要求没有紧要任务的记者一律参加。主要是听取记者们的昨天情况汇报和当日打算,然后我安排当日的工作,并提一些要求。

为提高碰头会的实效,我特意准备了一个报道线索本,把我搜索到的报道线索,想到的报道题目,随时记在上面,开会的时候,就参考着它分配任务。分配了的,我会作上标记,完成的我会用红毛笔勾掉。

由于那时记者部的主任和别人一样有考核任务,所以我也要抓紧写稿,另外还要根据编辑部和市里的一些要求,策划、组织一些整体的报道活动。这就要求我对面上的情况有宏观的了解,于是我采访了经委、计委领导和各工业局的领导。

报社中层调整之后,编辑部安排采编业务,改由鸿副总编主持。

鸿副总编

(编采流程照片来自网络,其余均为笔者本人保存。)