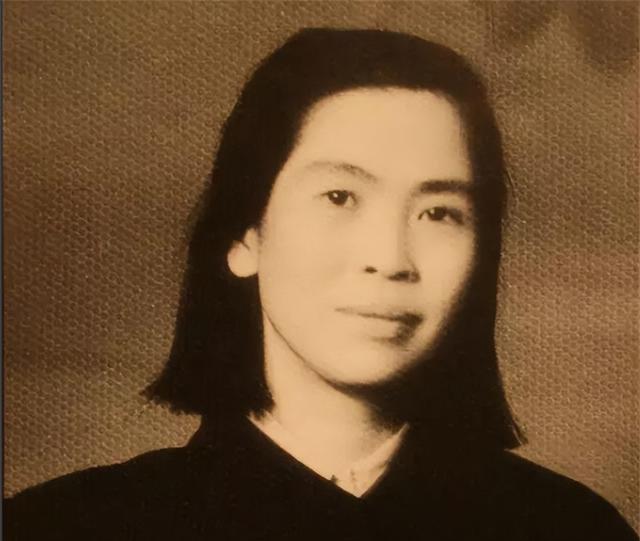

金维映原名金爱卿,出生于1904年,其家庭背景十分贫困,居住在浙江舟山群岛的岱山岛高亭港。在这个渔村,她的父亲仅是一名小旅馆的工作人员,收入微薄,家庭常常面临经济困难。

1908年,六岁的金维映被送往宁波镇海的叔叔家,以减轻家庭负担。这段经历使她早早体验到生活的艰辛。两年后她被父亲接回家乡,并入读了定海女小,这是她人生的一个转折点。

定海女小的校长沈毅,是当地闻名的爱国者。金维映在校期间,积极响应沈校长的号召,频繁参与各种爱国活动。她与同学们联袂走上街头,进行演讲和游行,以表达他们的民族主义情感,有时还参与支持学生和工人的运动。特别是在1919年,她还积极参与了声援北京五四运动的宣传活动。

1920年,金维映毕业于定海女小,随后进入宁波竺洲女子师范学校继续深造。毕业后,她回到了定海女小担任教职,她的父亲金荣贵对此感到无比骄傲。

1924年,金维映在一次前往上海大学看望同学的行程中,与瞿秋白、项英等未来的革命领袖偶然相遇。这次会面极大地扩展了她的视野,并激发了她的思想变革。通过与他们的交流,她深刻意识到个人努力难以根本改变社会现状,决心必须通过更根本的社会变革来改善民众的生活。

1926年,22岁的金维映加入了中国共产党,开始在舟山定海地区积极开展工人运动和盐民运动。

金维映在组织工人运动时表现出了她的谋略。初始阶段,很多工人由于顾虑重重,犹豫不决是否加入工会。金维映首先表达了对他们犹豫的理解,随后她引领自己的家庭成员加入工会,树立了一个强有力的榜样。她的弟弟金水定在这种环境的激励下,不仅加入了工会,而且迅速成为了工会中的核心力量。

凭借在工会中的影响力,金水定接触到了一些在盐民社区中具有较大影响力的人物。金维映随后与这些关键人物进行了深入的思想交流和说服工作,最终成功地动员了工人群体参与运动。虽然最初的尝试以失败结束,这次行动却在工人心中点燃了革命的火花。

在革命浪潮中,金维映的父亲金荣贵也受到了深刻的影响。他在定海经营的公民招待所在夜间免于检查,成为党内成员的避风港。金荣贵不光秘密保护这些革命者,还保存着许多关键的运动文件,使得招待所成为党的重要据点。

1927年,面对蒋介石的反革命政变,金维映不幸被捕。在敌人的严刑拷打下,她坚定不屈,始终称自己的行踪只是为了家庭探亲。经过家人的努力和财务支持,金维映终被保释。

释放后,虽然上海笼罩在“白色恐怖”之下,金维映决定独自前往这个“虎穴”。她坚信,正因为上海的地下活动困难重重,她更应前去支持。在她坚定的革命意志下,家人最终同意并支持她的决定。

在上海,金维映见证了纺织女工的苦难,这更加坚定了她的革命决心。她不仅组织了大规模罢工,还在当地开办了夜校,为革命吸引了许多新的力量。这些活动显著提升了上海的革命氛围。

此次上海之行对金维映而言,还有另一层特别的意义——她的命运与邓小平的相遇,为两人未来的合作与婚姻奠定了基础。

在1931年,邓小平应党组织的安排前往中央苏区从事革命工作,同一时间,中共中央也指派金维映前往相同的地点,使得两人有机会并肩前行。

1931年的7月,金维映与邓小平搭乘同一艘船离开了上海,途径广东和福建,最终抵达了中央苏区。在那里,邓小平担任了县委书记,而金维映则成为了县委妇女部的部长。他们在日常的共同工作中不断加深了相互间的了解和感情,逐渐萌生了爱意,并最终决定结为连理。

然而他们的美好时光并未持久。到了1933年3月,政治风波突然降临。邓小平因为当时的“左”倾政策错误而被解除职务,并在一次公开的批判大会上成为了众矢之的。更为尴尬的是,金维映也被要求出席这次会议,参与对她丈夫的公开批评。

在那次批判会议上,尽管其他许多人公开指责邓小平,金维映却坚定地相信他的清白,整个会议过程中她一言不发,拒绝加入对他的非难。然而无论她的沉默多么有力,都无法阻止局势的恶化。

随后的日子里,金维映饱受精神折磨,无法进食,难以入睡,心中充满了对邓小平的担忧。终于,当她获得探望机会时,夫妻俩激动地相见。面对妻子憔悴的面容,邓小平深感自己的处境给她带来了巨大的负担。

在那一刻,邓小平决定提出离婚,他认为只有通过这种方式,金维映才能继续她的革命工作,不受他目前困境的影响。“我们离婚吧,”他低声说道,眼神避开了她的面庞。

金维映困惑而伤心,“为什么要这样做?”她问。

邓小平回答说:“我已经成为政治斗争的牺牲品,如果我们继续在一起,你的前途也会受到影响。只有离开我,你才能自由地追求我们的共同理想。”

金维映无法接受这突如其来的变故,但面对邓小平坚定的决心和已经准备好的离婚协议书,她最终无力回天,两人在泪水和无奈中签署了离婚文件。

不久后,金维映遇见了李维汉,两人便结成了伴侣。李维汉是一位出身于知识分子家庭的著名革命将领,与金维映的出身背景大相径庭。他的成长环境充满了书籍和新思想,这些年轻时的影响使他早早地埋下了革命的种子。李维汉在湖南省第一师范接受教育,与毛主席和蔡和森等人成为了同学,并共同创立了新民学会,一起探讨如何用双手改变民族的悲惨命运。

在国民党的激烈迫害下,我军不得不开始艰难的两万五千里长征。正当金维映和李维汉新婚燕尔之时,他们便必须打包行装,踏上长征的艰辛路途。在这段旅程中,金维映负责管理一个特别的队伍——干部休养连,虽名为休养,但连队中的许多人都是年老体弱或患有疾病的,甚至包括怀有身孕的贺子珍。

长征途中,一次敌军轰炸造成了贺子珍的重伤,她临盆在即,环境异常艰苦。在这绝境之下,金维映勇敢地承担起接生的重任。尽管她从未有过类似经验,金维映还是保持冷静,不断鼓励贺子珍坚持下去。经过长时间的努力,贺子珍终于在金维映的帮助下顺利生下一名女婴。

由于条件极其简陋,金维映找来一个木盆为新生儿清洗污血,并将自己的棉袄撕下来裹住婴儿,将其安全地呈现在贺子珍面前。婴儿的到来暂时让贺子珍忘却了所有的痛楚,而金维映则在一旁感动地流下了眼泪。

但在如此艰难的长征路上,维持一个新生儿的生活几乎是不可能的任务。经过慎重的考虑,贺子珍含泪作出了决定,将刚出生的女儿留在一个小村庄,希望村民能给予她最基本的生活保障。

临别那日,细雨中贺子珍望着渐行渐远的村庄和留在那里的女儿,心中充满了无尽的不舍和痛楚。金维映默默地目睹了这一切,深感同情和心痛。

多年后,虽然贺子珍试图寻找她的女儿,但因为当时没有留下足够的线索,她始终无法找到任何关于女儿的消息,这成了她一生的遗憾。

而金维映自己也未曾预料,她将很快面临与贺子珍相似的悲剧和抉择。

在接下来的长征过程中,金维映意外发现自己怀孕了。面对极端的环境挑战,她从未抱怨过辛苦与疲惫,坚强地和其他战士一样跋涉山河,未曾要求过任何特殊待遇。穿越无边的草原和覆盖着积雪的山脊,她坚持着,她腹中的孩子李铁映在尚未出世之前,便已经参与了这伟大的历史征程。

长征结束后,李铁映诞生在条件艰苦的战地环境中,由于缺乏医疗设施,是贺子珍和刘英等女性同志们合力助他来到这个世界的。金维映和李维汉对于新生儿的到来感到无比欣喜,尽管战争环境残酷无情,孩子的诞生为大家带来了希望的光芒,为整个疲惫的队伍注入了一丝慰藉。

随后金维映和李维汉一边抚养新生的李铁映,一边继续推进尚未结束的革命事业。金维映在革命根据地还积极从事教育工作,向周边的女性同志传播先进的思想,并提供革命指导。

到了1939年,金维映突然倒下了,原来她的身体在长时间高强度的工作和长征中的劳累后已极为虚弱,加之孕期的辛劳,身体早已疲惫不堪,留下了多种慢性疾病。

为了给她和其他身体严重受损的战士们提供更好的医疗条件,组织决定将他们送往条件较好的苏联接受治疗。在1938年,金维映与其他一些受病痛困扰的同志,包括刘群仙,被统一送往苏联进行疗养和深造。在苏联,他们不光接受治疗,还在共产国际党校继续进修,提升自己的政治理论水平。

临行之际,她仅两岁的儿子被带来告别,这一刻金维映感到了前所未有的心痛。尽管她历经无数艰难离别,这次与亲生儿子的分离却异常艰难,泪水不自觉地滑落。

为了恢复健康并继续接受政治教育,金维映含泪忍痛告别,坚定地踏上了前往苏联的列车。到达苏联后,她与贺子珍、杨之华等老战友在莫斯科重逢,他们的相见格外欣喜,仿佛长征的艰苦仍在昨日。

苏联的接待非常周到,新到的同志们得到了彻底的体检和优待,所有人都更改了名字以保护身份,金维映在此期间被称作妮达。苏联政府还特别为他们建造了一座专用的小院,以便他们能在适宜的环境中恢复健康并继续学习。

在这片静谧的小院中,金维映与其他同志被划分到政治和军事两个不同的班级,她本人加入了政治班。尽管这里没有设立党支部,但成立了一个功能类似的学委会,金维映很快就成了该委员会的一员,负责协调学习和讨论。

金维映的学术表现非常出色,她的勤奋和认真为她在同学中赢得了尊重和赞誉。她总是乐于助人,对于求教的同志总是耐心解答,分享她的知识和见解。然而,尽管金维映学业有成,命运却未对她特别眷顾。1939年末,她的健康开始恶化,一种严重的疾病缠身。

最初她还能勉强参与学习,但疾病很快便加重,连日来的病痛让她痛苦不堪。尽管她自己想要坚持下去,但看着她日渐消瘦的身影,战友们再也无法坐视不理。1940年12月,在任弼时的推动下,她被紧急送往医院接受治疗。

1941年的春天,当德国法西斯的轰炸机群飞临莫斯科时,金维映不幸在医院中遇难,年仅37岁。她的生命如此突然而悲壮地终结,留给了后人无尽的遗憾和哀思。金维映的一生虽然短暂,却燃烧自己,照亮了黑暗的年代,她的故事成为了革命历史中不可磨灭的一部分。