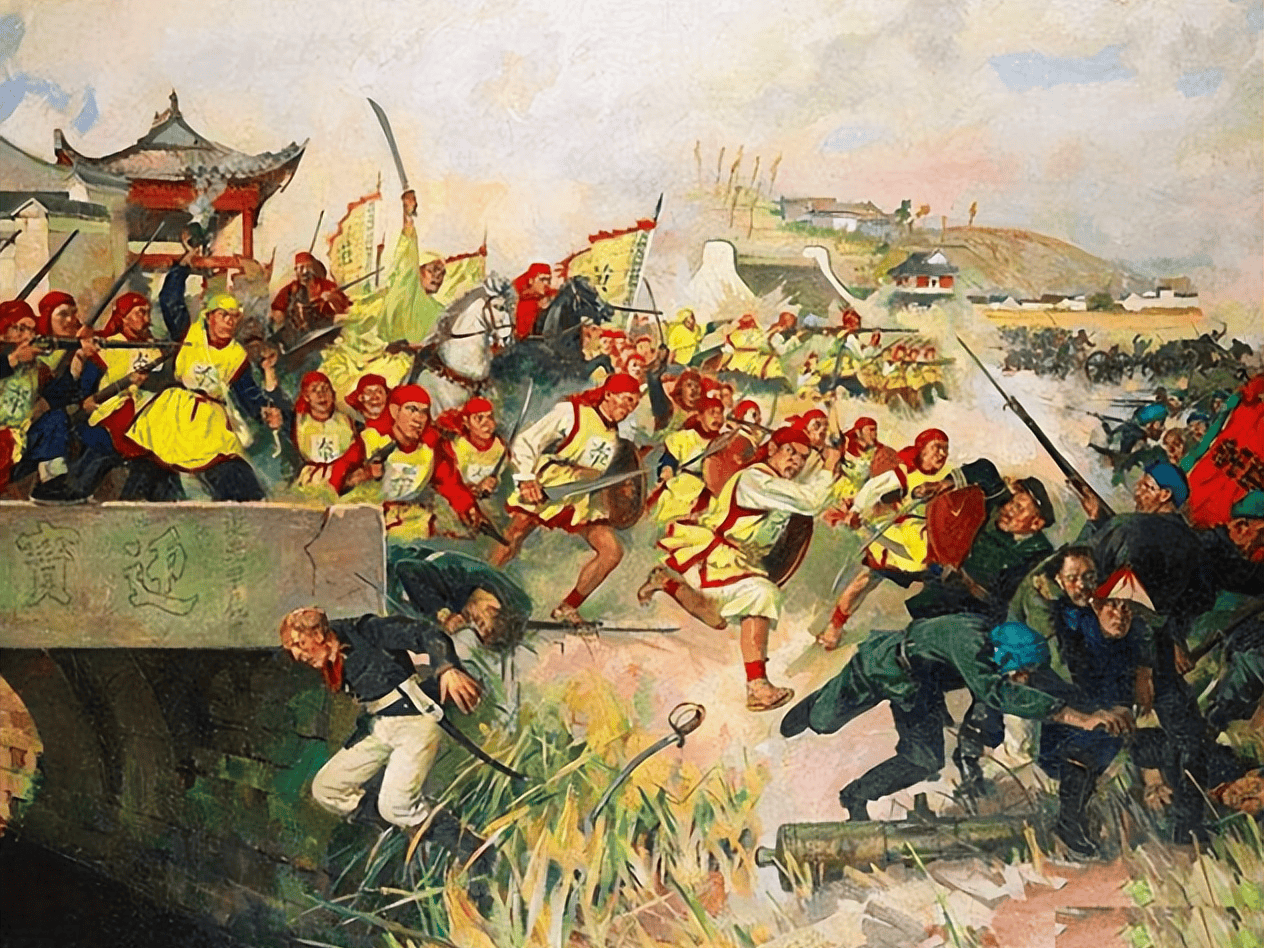

1853 年 3 月的南京城,在晨雾中迎来了它最残酷的黎明。当太平军的地道炸药撕裂凤仪门的城墙时,这座六朝古都的命运就此改写。江宁将军祥厚血溅街巷,五千八旗子弟战至最后一人,满城白旗(满族白旗)沦为血色炼狱。这场持续 21 天的攻防战,不仅是太平天国崛起的里程碑,更是晚清满汉矛盾的血腥缩影。城墙下的亡魂与胜利者的欢呼交织,为中国近代史刻下一道深可见骨的伤痕。

1.1 八旗绿营的悬殊鸿沟

咸丰三年初春,南京城的九千斤守军中,八旗与绿营的对比堪称冰火两重天。五千八旗兵皆为东北驻防精锐,身着镶红盔甲,腰挎雁翎刀,世代受清廷供养;而四千绿营兵则是临时征调的江南子弟,衣甲破败,士气涣散。两江总督陆建瀛的书房里,72 岁的老臣正对着《孙子兵法》打瞌睡,而祥厚的帅帐中,满文军报堆积如山 —— 前者是咸丰帝师的政治摆设,后者才是真正的守城灵魂。

城防图上,近四十公里的城墙被标成惨白的虚线。每五米城墙一名士兵的残酷现实,让祥厚不得不将八旗兵像钉子般钉在要害位置。仪凤门、聚宝门等战略要地,每隔百步便设有八旗嘹望塔,而绿营防区的垛口下,士兵们正用烟枪代替瞭望镜。更致命的是,城内火药库虽囤积十万斤弹药,却因绿营兵的畏战情绪,沦为八旗兵的专属补给。

1.2 情报真空下的末日狂欢

当太平军前锋已在秣陵关扎营时,南京布政使衙门还在张贴《剿匪大捷》的安民告示。秦淮河畔的盐商们正将白银装入棺材运往江北,夫子庙的书生们还在争论 “长毛” 是否真的 “头生反骨”。祥厚的探子曾捕获太平军斥候,搜出的《奉天讨胡檄》中 “屠满保汉” 的字样让这位老将彻夜难眠,却被陆建瀛斥为 “妖言惑众”。

3 月 8 日清晨,雨花台的烽火终于撕开谎言。当太平军的 “黄伞大轿”(洪秀全座轿)出现在聚宝门外时,城墙上的绿营兵竟齐声惊呼:“真命天子来了!” 这种精神溃败,让祥厚不得不将八旗眷属迁入内城,每户配发毒药 —— 这是满洲军人最后的尊严防线。

2.1 声东击西的经典战役

林凤祥的战术手册里,记载着太平军最擅长的 “五行战术”:火攻(炮轰)、土攻(地道)、水攻(断江)、金攻(劝降)、木攻(云梯)。3 月 15 日的佯攻城西,正是这套战术的完美演绎。当清军主力被诱往石头城时,仪凤门的地道已挖到城墙根基。被俘的太平军工兵后来供称:“每夜掘进三丈,用棺木支撑,内填火药万斤。”

3 月 19 日寅时(凌晨 3 点),三声闷雷般的爆炸撕裂夜空。凤仪门北段三十丈城墙化作齑粉,林凤祥亲率 “牌刀手”(敢死队)踏着硝烟突进。城墙上,祥厚的亲兵队长墨尔根手持两门抬枪,连续击毙十七名太平军,最终被长矛穿喉钉在女墙上。更悲壮的是八旗 “寡妇营”:二十名护军家属手持剪刀冲入敌群,她们的丈夫已在前夜的城头战死。

2.2 巷战中的满洲魂

外城沦陷的瞬间,陆建瀛的总督仪仗在南门被截。这位 “一品大员” 试图用黄马褂求生,却被太平军士兵一刀枭首。而祥厚的帅旗仍在内城飘扬。满城内的八旗兵将家属集中在将军署,每户门口竖起 “殉节” 白旗。据《金陵癸甲纪事略》记载:“满兵皆步战,三人一组,背靠背死战,妇孺持菜刀助战。”

最惨烈的巷战发生在都统衙门旧址。三百名锡伯族骑兵(八旗精锐)在此构筑街垒,他们用马车堵塞巷道,箭矢射尽后改用马刀、马鞭,甚至牙齿。太平军的战报记载:“杀至日中,满兵尸骸竟堆成丈许高墙,血流成河,腥味十里可闻。”

3.1 地下战场的幽冥对决

太平军的地道战术在内城遭遇顽强反击。祥厚调来黑龙江炮手出身的佐领巴图鲁,组建 “反地道队”。这些老兵在城墙下埋设 “瓮听”(陶瓮监听),一旦发现挖掘声,立即横向掘进灌水。3 月 27 日夜,太平军三条地道同时被灌水淹没,三百名工兵窒息而亡。但太平军的报复更为凶残:次日黎明,二十门 “九节炮”(连环土炮)齐轰内城西北角,城砖飞溅如暴雨。

3.2 将军血祭:最后的满洲背影

3 月 28 日卯时(清晨 5 点),西北角城墙的崩塌声惊醒了祥厚。这位 61 岁的老将穿上全套朝服,在将军署前竖起 “死战报国” 的血旗。他的最后一道军令是:“护军以下,战至一兵一卒,不得后退!” 当太平军攻破辕门时,祥厚正坐在公案前批阅军报,二十名亲兵环立四周 —— 皆已战死。太平军士兵在他的衣襟里发现血书:“臣祥厚,愿以颈血溅贼,为八旗存体面。”

最后的抵抗发生在满城校场。五千八旗军民(含家属)在此结阵,老人儿童居中,战士在外围。太平军的劝降锣声中,突然响起满洲战歌《阿骨打》。当第一排太平军倒下时,歌者换为妇女;当第二排冲锋开始,歌者已是孩童。据亲历者记载:“满童十岁以上皆持弓箭,箭尽则投石,石尽则相拥投火。”

4.1 血色清洗:满人的南京末日

3 月 29 日正午,洪秀全的黄轿踏入仪凤门。当他看到满城白旗时,《天朝田亩制度》中的 “杀清妖” 指令化作屠刀。太平军的 “搜杀队” 挨家挨户搜查,凡旗人(不论男女老幼)一律处决。都统衙门后的水井里,塞满了八旗妇女的尸体;承恩寺的佛像下,堆着孩童的头颅。据《金陵省难纪略》统计:“满城三万余人,存者不足百数。”

更残酷的是文化灭绝:太平军焚烧八旗祠堂,捣毁 “龙兴之地” 碑刻,将满城改称 “罪隶城”。一位幸存的旗人后裔回忆:“祖母藏在枯井中七日,闻贼呼‘满城已净’,方敢爬出。井外白骨蔽野,乌鸦啄食眼球,声如鬼泣。”

4.2 天京新政:废墟上的乌托邦

当满城化为焦土时,太平军在汉人居住区推行新政。他们打开江宁粮仓,向百姓分发 “圣粮”;废除科举,设立 “讲道理”(宣讲会);甚至将秦淮河的画舫改为 “女馆”。新街口的铁匠铺里,工匠们正在铸造 “太平天国” 铜钱,而聚宝门的城楼上,“天京” 的黄旗取代了 “江宁” 的旧匾。

洪秀全在原两江总督署举行登基大典时,脚下的地砖还沾着祥厚的血迹。这位 “天王” 或许不知道,他的龙椅下,正埋着五千八旗将士的忠魂 —— 这些与南京城同存亡的满洲军人,用生命为清王朝的江南统治敲响了丧钟。

南京保卫战的硝烟早已散尽,但它留下的创伤至今仍在滴血。对于太平军而言,这是 “反清复汉” 的伟大胜利;对于清廷而言,这是 “龙兴之地” 的耻辱沦陷。而那些战死的八旗将士,他们既是镇压起义的 “刽子”,也是守护孤城的 “烈士”。当我们站在历史的十字路口回望,看到的不仅是成王败寇的轮回,更是人性在乱世中的挣扎与抉择。

城墙上的弹痕早已被风雨抚平,但满城内的累累白骨仍在诉说:任何伟大的革命,都不该以无辜者的鲜血为奠基。南京的血色记忆,最终化作太平天国的王冠上最沉重的宝石 —— 它照亮了起义者的征程,也预示了这个政权终将走向的血色黄昏。

通篇都在描述鞑清八旗子弟如何英勇就义,忠魂荡漾……太平军如何残暴不仁,妇孺皆屠……不知道小编屁股歪向了哪里?还是鞑遗……[笑着哭]