1219 年深秋,成吉思汗的十万铁骑踏碎锡尔河的晨雾,一场因 450 名商人血案引发的战争,最终演变为重塑欧亚文明的风暴。当花剌子模的城池化作焦土,50 万女性俘虏的命运成为历史的暗线 —— 她们不是简单的战利品,而是蒙古帝国扩张逻辑的活体注脚。从草原穹庐到波斯宫殿,从战场炮灰到文化使者,这些女性的血泪与适应,在血与火中编织出超越时代的文明密码。

花剌子模的悲剧始于贪婪与误判。1218 年,成吉思汗派出的商队满载金银、皮毛与和平意愿,却在边境城市讹答剌被总督亦难赤洗劫。450 名商人倒在金库前,头颅被垒成金字塔 —— 这是摩诃末对蒙古 “草原蛮夷” 的轻蔑回应。更致命的羞辱接踵而至:蒙古正使巴合剌被剃光胡须,副使遭黥面之刑。消息传回哈拉和林,成吉思汗在不儿罕山禁食三日,最终将马鞭指向西方:“长生天的愤怒,将由花剌子模的城墙承受。”

蒙古的战争机器迅速启动。1219 年秋,10 万大军分四路西征:速不台攻取锡尔河北岸,哲别迂回敌后,察合台、窝阔台直击讹答剌。蒙古工兵首次大规模使用 “回回炮”(配重式投石机),将凝固汽油弹(希腊火改良版)抛入城池。不花剌的伊玛目们惊恐地发现,这些 “草原恶魔” 竟懂得用石油浸泡的攻城塔焚烧清真寺。摩诃末的 30 万大军分散在 2000 公里的防线上,如同被逐个捏碎的陶罐。

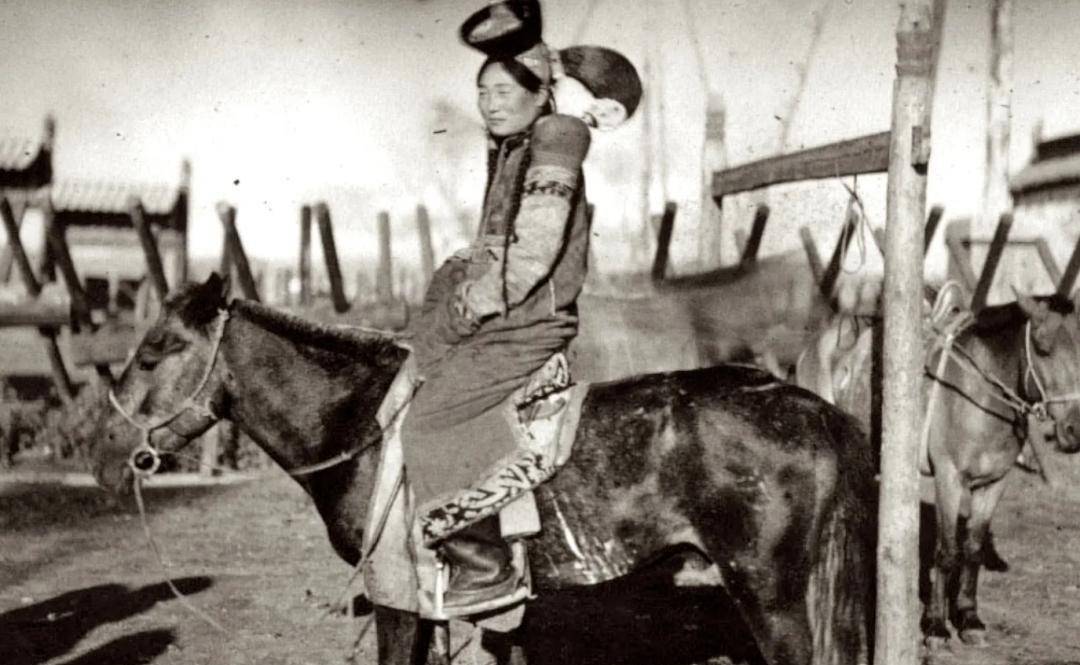

1220 年 3 月,撒马尔罕的天文学家观测到 “血月蔽日”—— 这座拥有 20 万人口的中亚明珠,即将迎来末日。蒙古军驱赶 3 万签军(前花剌子模俘虏)攻城,尸体填满护城河。城破当日,成吉思汗登上内城塔楼,目睹 10 万工匠被押往东方,5 万壮丁编入签军,妇孺按 “十取一” 的比例筛选:贵族少女被烙上蒙古图腾,平民女性则被绳索串成绵延的人链。

摩诃末的逃亡堪称懦夫的史诗。他抛弃都城,从玉龙杰赤逃到巴尔赫,再遁入里海孤岛。临终前,这位 “世界征服者” 蜷缩在芦苇席上,听着海浪拍打礁石的声音,将象征王权的突厥弯刀交给儿子札兰丁:“记住,蒙古人的马蹄下,没有求饶的国王。” 他的尸体被裹以毡毯沉入海底,而他的帝国,已化作蒙古军粮车上的战利品清单。

蒙古人对战俘的处置堪称精密的 “资源管理”。在撒马尔罕郊外的草原上,50 万女性被分为三等:

(一)贵族的妻妾:基因与权力的双重投资

成吉思汗的中军大帐率先挑选:200 名波斯贵族少女被送入 “斡耳朵”(后宫),其中包括摩诃末的长女秃儿罕。蒙古的 “斡耳朵制度” 允许大汗拥有多个营帐,每个营帐由地位不等的妻妾管理。秃儿罕后来为成吉思汗生下一子,其后代在伊利汗国成为 “波斯 - 蒙古” 统治阶层的核心。这种联姻并非特例:窝阔台的侧妃脱列哥那(乃蛮部俘虏)、忽必烈的皇后察必(弘吉剌部,但含花剌子模血统),都印证着蒙古贵族 “通过基因融合巩固征服” 的策略。

(二)随军的劳工:战争机器的血肉齿轮

15 万女性被编入 “奥鲁”(随军家属营)。她们白天缝制皮甲、鞣制马具,夜晚为伤兵包扎伤口。在攻打玉龙杰赤的战役中,蒙古军掘开阿姆河大堤,洪水淹没城池时,正是这些女性搬运了最后一批粮草。考古学家在今哈萨克斯坦的图门阿鲁克遗址发现,蒙古军营的灶坑旁散落着波斯风格的陶罐碎片 —— 这是女性俘虏将家乡的烹饪技艺带入草原的证据。

(三)签军的炮灰:死亡游戏的无辜棋子

最残酷的命运降临在 10 万未成年少女身上。她们被编入 “哈沙儿”(波斯语 “征发队”),穿着缴获的花剌子模军服,手持木棍走在蒙古军前列。在攻打金朝潼关的战役中,数千名波斯少女被驱赶着填充护城河,城头宋军的箭矢如雨落下,蒙古指挥官在后方冷笑道:“敌人的血,总比我们的战马珍贵。” 这种 “以敌制敌” 的战术,使蒙古军的伤亡率降低 60%。

50 万女性的迁徙路线,勾勒出蒙古帝国的扩张蓝图:

(一)漠北草原:波斯文明的植入

20 万女性被送往蒙古本土。在哈拉和林,波斯建筑师设计了第一座砖砌宫殿,波斯天文学家修正了蒙古历法。成吉思汗的孙子旭烈兀在建造蔑剌哈天文台时,特意启用花剌子模学者纳速拉丁・图西 —— 他的母亲正是撒马尔罕的俘虏。这些女性带来的不仅是技艺,还有祆教、摩尼教的信仰碎片,与蒙古的萨满教碰撞出独特的宗教景观。

(二)西征战场:殖民先锋的血泪之路

15 万女性被分配到西征军中。当旭烈兀的大军攻打巴格达(1258 年),随军的波斯女性已能熟练使用回回炮。在亚美尼亚的史料中,记载着一位名叫 “阿兰朵” 的花剌子模女医生,她用波斯医术救活数百蒙古伤员,最终成为亚美尼亚国王的顾问。这些女性的后代,在克里米亚半岛形成 “诺盖部落”,其语言至今保留波斯词汇的痕迹。

(三)中亚故地:统治的温柔枷锁

15 万女性留在花剌子模故地。蒙古人推行 “军民分治”:男性编入探马赤军(驻防军),女性则与当地贵族通婚。在布哈拉的突厥 - 蒙古家族中,至今流传着 “蓝眼睛的女祖先” 传说。考古学家在撒马尔罕的古墓群中,发现蒙古风格的铜鍑与波斯风格的玻璃器同穴埋葬 —— 这正是文化融合的永恒注脚。

五、基因里的帝国余震现代基因研究揭示惊人真相:乌兹别克人的 Y 染色体中,17% 带有蒙古标记(C2b 单倍群);哈萨克人的线粒体 DNA,23% 源自波斯女性。这种基因融合在阿富汗的哈扎拉人身上尤为显著 —— 他们的面部轮廓、语言(含蒙古词汇的波斯方言),都是活的历史教科书。

文化的交融更具戏剧性。伊利汗国的合赞汗(1295-1304 年在位)推行 “波斯化改革”,其宫廷礼仪融合蒙古忽里台大会与波斯枢密院制度。《史集》的编纂者拉施特,母亲是花剌子模学者,他在书中首次将蒙古史与伊斯兰史并列书写。这种文明的嫁接,最终孕育出帖木儿帝国的 “突厥 - 蒙古文艺复兴”—— 撒马尔罕的雷吉斯坦广场,正是草原弯刀与波斯文明的共生子。

当我们站在撒马尔罕的雷吉斯坦广场,看着阳光下闪烁的马赛克穹顶,很难想象这里曾是 50 万女性的伤心之地。她们的眼泪浇灌了欧亚大陆的文明之花:波斯的天文学修正了蒙古的星图,草原的铁蹄踏开了丝绸之路的新篇。成吉思汗或许不会想到,他的 “战利品” 最终成为超越战争的文明纽带 —— 那些被掳走的女性,用苦难与智慧,在历史的暗角写下了最悲壮的文明史诗。