清朝对官员的考核非常严格,从顺治年间就开始有了初步的制度,经过不断改进和完善,到乾隆时期已经形成了一套固定的标准。此后,整个清朝的官员考核和晋升制度都一直沿用这套标准,没有再做过大的调整。

那时候全国有1300多个县官,每三年一次的“大计”考核中,能获得“卓异”评价的省级官员屈指可数。而那些没评上“卓异”的官员,想见皇帝一面谋求升官,基本是痴心妄想。

今天要说的是一位清朝官员谢兴峣,他借着父亲谢振定的名气,短时间内连跳三级,获得了皇帝的赏识。那么,谢振定到底做了什么,能让皇帝如此器重他呢?

【下令火烧“违制车”,鞭打和珅“小舅子”】

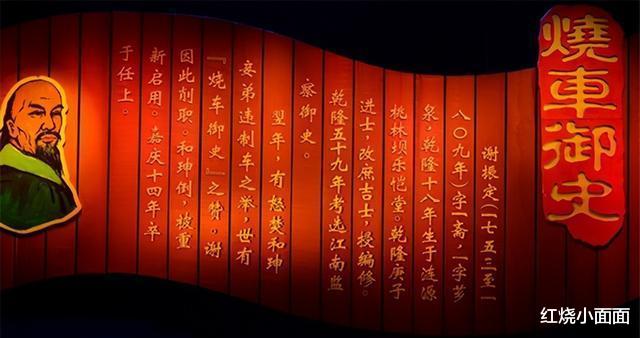

谢振定在乾隆四十五年考中了进士,字一斋,号芗泉,曾经在翰林院担任编修。虽然翰林院编修这个职位算不上朝廷里的顶级大官,但也是相当有分量的。

翰林院是皇帝身边的顾问机构,能在这里任职的都是皇帝最信任的大臣,可不是一般人能进的地方。这里的官员个个都是满腹经纶,全都是通过科举考试层层选拔上来的顶尖人才,称得上是历代学历最高的精英部门。

翰林院的官员大多品行端正、廉洁自律,这里聚集了最多坚守原则、不随波逐流的正直文人。

从谢振定的背景来看,他敢公开和和珅对着干,虽然有些出人意料,但仔细想想其实也在情理之中。毕竟他从小在读书人家长大,家里几代都是靠科举做官的,向来以清正廉洁为家训。

谢振定在翰林院做了14年的清闲工作,直到1794年5月,他才被派去江南道当监察御史。

优伶神会那天,京畿道监察御史谢振定正在东城巡查。突然看到一辆装饰华丽的大车在街上横冲直撞,完全不顾及行人安全,后面还跟着十几个随从。

这位朝廷高官的马车里,坐的并非和珅本人,而是他宠妾的弟弟。按照当时清朝的规定,和珅这位小舅子的行为明显不符合朝廷的规矩。

要是换做别人碰上这事,估计睁只眼闭只眼就过去了。但谢振定可不会这么干,他立马让手下把马车截住,直接把和珅的小舅子从车里拽了出来。谢振定不但大声训斥他,还因为他嚣张跋扈、违反规定坐车,命令手下用棍子狠狠教训了和珅的内弟一顿。

这位"小舅子"仗着自己是和珅宠妾的弟弟,向来横行霸道,根本不把一个小小的监察御史当回事。他立刻也来了火气,凶狠地嚷道:"我可是和珅大人的亲戚,你居然敢动手打我?我坐我姐夫的车怎么了,难不成你还真敢打我不成?"

谢振定一听这话,火冒三丈,立刻命令手下士兵扒掉那个自称“小舅子”的人的外衣,重重地打了二十大板。他边打边骂:“你算什么东西?竟敢假扮相府的人?”

竟敢在京城里坐着这种超规格的马车到处乱闯!”还直接说这辆车已经被下贱人弄脏了,以后和珅哪还有脸再坐!说完,他一把火把这辆一品大官专用的豪华马车烧了个精光。

突然,火焰窜得老高,吸引了很多人过来看热闹。大家看到恶仆受罚,和珅的车被烧毁,都高兴得直鼓掌。

谢振定处理这件事真是高明极了,他假装糊涂实则心知肚明,这一手玩得太绝了!既光明正大地教训了恶仆,又让和珅找不到任何借口发难。

很快,谢振定“烧车御史”的称号在京城传得沸沸扬扬,连朝廷上下都知道了这件事。和珅这次吃了闷亏,没过多久就指使礼科给事中王钟健随便找个借口弹劾谢振定,然后和珅再暗中配合,趁机把谢振定撤职,赶回了老家。

不过,老百姓都看得清清楚楚,和珅这种趁机打击报复的做法让不少官员心里憋着一肚子火,可那时候谁也不敢公开说出来。

【谢兴峣觐见皇帝,报父名得到重用】

谢振定的家风对子孙影响深远,尤其是他的儿子谢兴峣。在家族氛围的熏陶下,谢兴峣从小耳濡目染,长大后和父亲一样,敢于直言不讳,不畏强权。他是谢振定的长子,字兰心,号小泉,也有一号叫果堂。

谢兴峣从小跟着父亲谢振定长大,父亲亲自教他认字读书,还手把手教他写字画画……他年纪不大,却处处模仿父亲的言行举止,成了家里最像父亲的孩子。

谢兴峣没有让父亲失望,先是考上了顺天乡试的举人。经过几年刻苦攻读,最终成功考取进士,随后被派往河南固县做知县。

谢兴峣虽然只是个小小的县官,但他始终牢记父亲的教导,一心想着为老百姓做事,不在乎功名利禄,只求做个清正廉明的好官。他在任上踏踏实实、认认真真地处理每一件公务。

谢兴峣确实做到了父亲教导的那样,他在位时从不乱收税,也不随便处罚人。在他的努力管理下,固县既没有盗贼捣乱,也没有人拖欠税款,官府的仓库也满满当当。老百姓日子过得安稳,大家都对谢兴峣这位地方官竖起大拇指。

谢兴峣的领导在给他写评语时,对他赞不绝口,特意提到他在固县做出的出色成绩,字里行间都透露出对他的高度认可。

后来,谢兴峣那份广受好评的考核材料经过逐级审核,最终送到了人事部门。人事部的官员仔细研究了谢兴峣的工作表现,经过严格评估,最终将他评定为成绩突出的优秀干部。

谢兴峣因此被评为了优秀官员,得到了面见皇帝的机会。

谢兴峣面见皇帝时,刚报完姓名和籍贯,皇帝就疑惑地问道:“你老家是湖南的,怎么会讲一口京片子?”谢兴峣答道:“家父谢振定曾在翰林院做御史,所以我从小就在京城长大。”

直到此刻,皇上才恍然大悟,眼前这位竟是当年烧毁和珅马车的谢御史之子。为了表彰谢兴峣处理政务的兢兢业业,皇帝特意给予了他极高的赞誉。

第二天皇帝在朝堂上对大臣们说:“我小时候就听过谢御史烧车的故事,这件事让我觉得特别痛快,印象深刻。”

昨日,我见到了谢御史的儿子,他因工作出色被推荐来见,我心里特别高兴。”很快,谢兴峣就被提拔为叙州府的知府,受到了我的重用。

从历史记录来看,皇上对谢振定的为人处世是相当认可的。尤其是他敢于对抗权贵,挺身而出与和珅作对的那股子硬气,让皇上记忆犹新。

看到谢振定一手培养的儿子同样政绩卓著、品行端正、为当地百姓谋福利,他脸上不禁露出了欣慰的笑容。

第二天见了谢兴峣后,皇上还特意跟大臣们分享了自己见到"烧车御史"儿子的高兴劲儿。他不仅夸赞了谢家的门第,还给谢兴峣升了官,对他委以重任。

【一门父子两翰林,“谢家大屋”美名扬】

谢兴峣可以说是继承了谢振定衣钵的佼佼者,他兢兢业业处理政务,深得皇帝赏识。谢振定当年未能实现的仕途抱负,在谢兴峣这里得到了圆满的延续。

谢兴峣最初在武英殿担任编撰,后来被派到河南固县当知县,接着又先后升任四川叙州府和成都府的知府,最后做到四川省盐茶道的位置,这一路走来,他的仕途顺风顺水,官职节节攀升。

谢家世代读书,品行端正,到了谢兴峣这一辈,更是用自己学到的本事为当地百姓谋福利。

谢兴峣在诗文创作上倾注了全部热情,将父亲那种不懈探索的劲头完全传承了下来。

谢家父子俩不愧是出了名的“翰林父子”。谢振定和谢兴峣都是人中龙凤,所以他们住过的“谢氏大屋”,也就是当年“烧车御史”的老宅,在本地可是响当当的名胜。

“乐恺堂”又称“谢氏大屋”,是湘中地区现存最完整、年代最久远的古建筑之一。

乐恺堂建于1678年康熙年间,这个名字表达了家人团聚、其乐融融的美好愿望。2011年,这座被称为"谢氏大屋"的乐恺堂被列入了省级重点保护文物名单。

乐恺堂这座老宅子已经有三百多岁了,是谢家两兄弟添荫和添弦一起建的。现在这座大院子占地差不多一万平米,不过以前比这还要大得多。由于年代久远,房子有些损坏,经过多次修缮才变成现在这个模样。

这座“大屋”由四排平房组成,全部采用当时最时髦的青砖木料建造,三进院落、九个厅堂相互连通,设计相当讲究。主院里有两道大门和两个天井,这种格局在那个时候并不多见。

大厅和走廊的木柱、横梁上,雕刻的图案活灵活现,到现在还能看得清清楚楚,一眼就能看出这家主人地位显赫。

"谢家大屋"的乐恺堂正厅上方,挂着一块珍贵的匾额,上面"太学"二字是清朝皇帝亲笔所写。

这块牌匾有两米宽,将近一米高,由好几块木板拼接而成。上面“太学”二字是皇帝亲笔所写,现在还看得很清楚。虽然牌匾上落了些灰,显得有点年头了,但依然能看出当年谢振定和谢兴峣父子俩很受皇帝器重。

走进大屋,墙上挂满了各式各样的牌匾,上面写着“翰林第”、“父子翰苑”、“太学”、“文魁”、“金紫诰封”等字样。这些匾额都在默默讲述着这个家族曾经出过两位翰林的辉煌往事。

如今的“谢氏大屋”已经看不到谢振定和谢兴峣的身影,但它依然保存着谢家的精神传承。现在,大屋的后厅被改造成了谢氏家族祭拜祖先的场所。

【谢兴峣时是全盛,子孙后代多凋零】

谢家最风光的时候就是谢兴峣当家那会儿。他官越做越大,把老爹没办成的事都办妥了,皇帝特别器重他,老百姓也都打心眼里喜欢他。

谢兴峣的弟弟谢兴峘同样事业有成,兄弟俩都活到了很大年纪,当时的谢家真是人丁兴旺、家族昌盛。

谢兴峣生了七个儿子和三个女儿,不幸的是其中有一个孩子早年夭折。剩下的六个儿子里,有的在朝廷当官,可惜都没能活过五十五岁,年纪轻轻就去世了。

谢兴峣对这个侄子视如己出,不仅亲自教他读书认字、传授礼仪,还处处关照提拔。在谢兴峣的悉心培养下,这个侄子深受其影响,成长得十分出色。

可惜的是,谢兴峣的后代虽然人数不少,但很多人年纪轻轻就去世了,没能留下多少后人。

谢兴峣的孙子这一代,总共有七个孩子,男女都有。这么多子女里,只有一个人生了儿子,其他孩子都同时继承了两家的香火,要照顾两边的老人。

这个家族仅剩的一支人丁稀少,随着岁月流逝,这一支人已经不知所踪。到了民国那会儿,家谱上关于他们的记载,也只剩"住址不详"这简单的四个字了。

【结语】

家族起起落落,谢振定当年一把火烧了和珅的车马,这事闹得满城风雨,老百姓和官员们个个拍手叫好,到处都在传这件事,他就这么得了个"烧车御史"的外号。

谢兴峣在父亲的言传身教下,养成了不惧权势、正直敢言的品格,正是这种品格让他在仕途上不断进步,为当地百姓做了不少实事。同时,他们父子俩那种刻苦钻研、勤奋好学的态度,也很值得我们效仿。