【前言:】古代时候,花钱买官的事儿挺常见的,这种做法从战国时期就有了根儿。后来,朝廷也渐渐把它当成了攒钱、填补国库开销的一个法子。大多数花钱买官的人,很少能成就大事,留下好名声给后人。

但在康熙时期,有个地主家的少爷,靠这条路开启了人生新篇章,成了雍正皇帝面前的红人。这家伙到底是谁,又是怎么做到从默默无闻到飞黄腾达的呢?【不学无术】学生只要交两百两银子或者六百石米,也能进国子监读书。康熙那时候为了平定藩王,用了好多兵,钱袋子一下就空了,国家财政出了问题。为了筹集军饷,康熙就想了个办法,允许大家“花钱买官位”,这就是“捐纳”制度。

这个政策其实就是让那些有钱但没权没势的大款们花钱买个官当当,另外还有个政策,就是掏钱就能进国子监上学。这些说白了都是朝廷为了多捞点钱而想的招儿,而这些官职和“文凭”又刚好是那些出身不好的商人们特别想要的。就是说,有人愿意给,有人愿意收,两边都觉得自己占了便宜。在古代,“士农工商”里,商人地位最低,但他们往往最有钱。所以,当这个政策一出,好多商人都动心了。据说,短短三年内,就有五百个知县的位子被花钱买走了。虽然这些位子没啥实权,但拿出来炫耀一下还是挺有面子的。

这个故事的主角,是江苏丰县一个大户人家里的少爷。1678年的某一天,这户人家热闹非凡,锣鼓声震天响。人们好奇地进去一看,才明白原来是这家的老爷有了继承人,高兴地添了个大胖小子。李卫的到来让李家充满了喜悦,偌大的家产总算有了接班人。但随着李卫一点点长大,李父心里开始犯嘀咕,这个爱捣蛋、不正经的孩子,真能担起家族重任,让李家继续兴旺吗?

说到教育李卫,李父和李母的方法那真是大不一样。李父特别用心,可劲儿地盯着李卫的学习,但效果就是不见好。而李母呢,对李卫那是百般宠爱。这两种完全相反的教育方式,让李卫虽然没啥大出息,但也没变成那种欺负人、无恶不做的坏小子。他只是没把聪明才智用到好地方,李卫从小就很机灵,虽然不喜欢上学读书,但记忆力特别好,看一遍就能记住。李卫的爸爸为了他的教育真是伤透了脑筋,请了好多老师到家里来给他一对一上课,可都没啥效果。

更别说把李卫送到书院学习了,李卫一到书院就闹得更凶了,不是跟人打架就是逃课出去玩。有时候,李父还会特意跑到书院附近守着李卫,生怕他又溜出去捣蛋,但就算这样,也没能拦得住李卫想往外跑的心思。为了躲开老爸的“盯梢”,李卫偷偷溜出家门,钻过狗洞跑到街上,立马显露出他“阔少爷”的真面目。“哎,李少爷,您这账还没结呢!”“别急嘛,找我老爹报销去。”这事经常发生,大家也都习惯了。好几次,李父都得拽着李卫的耳朵,亲自去给人赔礼道歉、补上钱款,帮他收拾那些烂摊子。

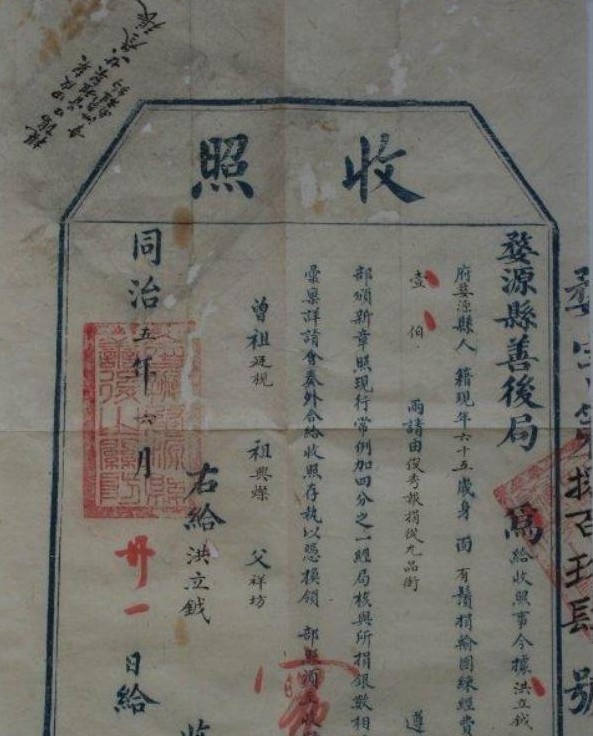

【捐官后发生改变】就在李父为李卫和李家的前途犯难时,他得知了“捐官”这条路子,李父一下子就像看到了希望,二话不说就拿出了二百两银子,把李卫送进了国子监深造。但其实进了国子监,也并没能让情况有啥大不同,就像是咱们现在拿了个文凭一样。但没过多久,李父心里又盘算起另一件事来,他执意要给李卫找个好去处,不然他担心自己死后都不能安心。“我听说邻近镇上的一个大财主,给他儿子买了个官的职位,现在他们一家可真是春风得意呢。”1715年冬天,李父从旁人那里得知了“捐纳”制度的一个真实故事,这让他觉得花钱买官这事儿挺靠谱的。于是,他拿出八千两白银,给李卫买了一个兵部里不太忙的员外郎职位。

“钱已经全捐出去了,你无论想不想去都得去,这事儿没得商量。”李卫一听父亲给他买了个官位,第一反应就是拒绝,虽说是个没啥事干的闲差,但总比在家整天吃喝玩乐强太多了。当他瞧见老爹被自己气得差点儿翻白眼,心就软了下来,看来李卫这人还有救。这成了李卫人生新旅程的开头,虽说起点不算高,但李卫愣是凭着自己的能耐,一路爬到了总督的高位。谁也没想到李卫会变成这样,他爸也不行。以前那个啥也不学的“富二代”,现在居然成了大家眼里的“大人物”,这中间到底经历了啥?

“哎呀呀,这家伙又是花钱买的官。”李卫虽然当上了官,可并没得到大家的尊重。毕竟这捐官的路子,让那些靠科举一步步爬上来的人看不起,他们觉得这些捐官就像是混进来的捣乱分子,根本不当回事儿。所以李卫一上任就碰了钉子,接着就过上了单调乏味的当官日子,天天就是数军火、记台账。时间一天天溜走,但同事们对李卫的排挤还是没变少。大家本以为李卫要么会不理不睬,要么会再次和对方吵起来,可没想到,或许正是这些不公平、不尊重的对待,激起了李卫努力向上的决心。

【平步青云】“某亲王私吞财富”这几个字,就是说有个亲王偷偷攒钱、干些违法的勾当。李卫呢,只是个五品小官,他看不惯这亲王的做法,但又怕自己斗不过他。于是,李卫就想了个曲线救国的方法,把亲王贪污的事情让大家都知道。他弄了个大缸放在户部走廊外面,还在上面写了“某亲王私吞财富”这几个字。亲王怕坏名声引来康熙帝的责罚,就停止了收那库平银。但他心里还没打算饶过那个“不知天高地厚”的户部郎中。好在胤禛及时帮忙,亲王的打压没成功,反而他自己遭到了重罚。

在短短两年里,李卫从户部的一个小官户部员外郎升到了户部郎中。因为这个成就,他引起了胤禛的注意。胤禛经过一番了解,觉得李卫出身干净,没有复杂的人际纠葛,家里有钱还挺有本事,正是他想要的人才。打那以后,李卫一路高升,先做了云南管盐运的驿盐道,又监管云南布政使的盐务,最后还当上了一省的总督,大权在握却从不贪钱枉法,也不收别人的好处。他这人正直得很,不怕有权有势的人。在他当官的这些年里,想送礼巴结他的人多了去了,可都被他一一回绝了。

有个挺出名的故事叫“李卫怒斥财神爷”,说的是有个大富翁,带着好多金子去找李卫,想让他对运盐卖盐的事情睁一只眼闭一只眼。李卫一听就火了,大声说:“我怎能为了这点好处就坏了规矩!”说完,他一挥手,就把那富翁带来的钱全给打翻了。1722年,当胤禛当上皇帝后,李卫就开始受到重用,地位也跟着提升了不少。但他一直没变,既不巴结权贵,也不仗着和雍正帝老交情就自以为了不起。为了看看李卫有多大的本事,雍正就让他去管云南的驿盐道。

李卫果断出手,把云南那些复杂纷乱的关系一一理清,下大力气改革相关制度,对走私活动严惩不贷。他毫不畏惧地把云南那些贪污腐败的官员上报给朝廷处理,打破了当地官员对盐务的垄断,让民间的资金也有机会参与到盐的销售和运输中来。李卫动手追回那些贪官污吏吞下的银子,决心让他们一分不少地吐出来。只用了八个月,他就让原本亏损的云南盐政扭亏为盈,盐价也回落到了正常水平,给老百姓带回了一个稳定又清白的市场。

李卫靠自己的本事,一路做到三朝的重臣。到了乾隆朝,虽然他还是很受重用,但因为年纪大了,所以在乾隆即位三年后,他决定退休回家。虽然他一开始是靠花钱买官开始的官场生涯,但他在这条路上闯出了自己的一片天,给朝廷和百姓都带来了不少好处。