关注作家出版社,发现更多文学好书

★ 作者借主角之口,探讨现代人的心理伤口,婚姻、事业、友情等等,现代生活带来的不光有幸福,也有难以企口的伤口,借助主角的经历,让读者寻找自我疗愈的出口。

★ 作者用隐喻的方式探讨现代人的心理问题,每个人心底都有“栅栏”,打破栅栏或者说跨过栅栏,就跟发现不一样的自我。

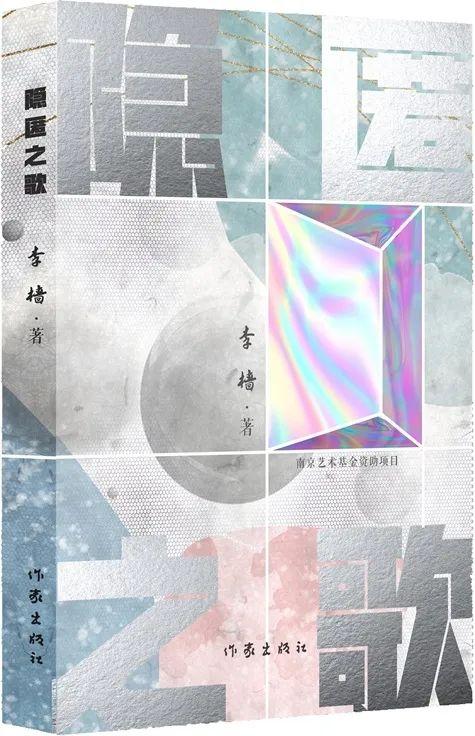

《隐匿之歌》 李 樯 著 作家出版社

新书介绍

一个誉满全球的心理学大师,回忆起一生中遗憾不能治愈的两个病例,一个是当初年轻貌美的妻子,一个是少年时代的挚友……

作家介绍

李樯,本名李强,诗人、小说家,中国作协会员,江苏省作协小说委员会副主任,《青春》主编。作品散见《十月》《人民文学》《诗刊》《钟山》《中国作家》《上海文学》《诗歌月刊》《扬子江诗刊》《芙蓉》《清明》《小说选刊》等。出版长篇小说《寻欢》(2006.河南文艺)、《恋爱大师》(上海文化 2018),小说集《喧嚣日》(2018.江苏文艺)小说集,诗集《挑灯夜行》《地球旅馆》。与鲁羊合著翻译版英文小说集《九三年的后半夜》(美国,2020)等,有作品译为英文,日文,韩文等。获有金陵文学奖、紫金山文学奖、扬子江诗歌奖等。

文章试读

那天我加班到很晚,整理了好几个具备研究价值的病例资料后才准备离开诊所。大厦过道里的灯已经关了,高楼外的光亮渗进来,勉强看得清通往电梯口的路。我把资料袋夹在胳肢窝里,撮起嘴型,吹着《她的微笑她的爱闹我全都喜欢》的旋律走向电梯。明儿当我把这些资料交到虞澄手上,她一定会开心——“总之她的无礼,她的蛮横都是我想要。她的脸蛋美如水,喜欢吻她的唇”,吹到这句时我突然有种失落,我还没吻过虞澄——她写毕业论文需要这些,而我需要的是她的微笑,就像需要空气和水一样。

电梯门开了,一道光划开水磨石地面的黝黑,门庭洞开,光亮铺成片状。在这片逆光里,一个人走出电梯,差点和我撞个满怀。因为是逆光,我看不清对方的面孔,脑海里却划过一道光。

郝波是专门来找我的。

掐指一算,我们分别已有八年,我都快要忘掉这个绰号“郝娘们”的哥们了。八年来,我的记忆会不自觉地排泄所有和郝波有关的过往,但有些人与事,你是抹除不掉的,它们就像宿便一样顽固地胶黏在脑肠里,藏在脑肠褶皱深处或弯道内侧,任凭时间的水流有多激涌,也不能冲刷殆尽,使它们流向遗忘之海。时不时地,反倒有些沉积的记忆会被卷到日常的水面上来,卷入生活的现场,所以,看见逆光中的郝波时,我脑海里划过一道光。

郝波的形象已经大变,但我还是很快认出他来,过往的一切也像暗涌的潮水般喷涌而出,避之不及……

八年前,我们在庙镇中学共读,一个班,同为寄宿生,住一间宿舍。我的床铺在靠窗的左下铺,郝波在门口的右上铺,这是一个宿舍里四张上下床八个床位里最远的距离,虽然宿舍空间相当拥挤,一只苍蝇的嗡嗡声都能让所有人听见,但大家待在宿舍的时间,尤其是在宿舍里的交流其实很少。五点钟早起后匆匆洗漱,各自奔向教室早自习,接着是早饭时间,正课、午饭和午休,下午课、晚饭、晚自习、睡觉。一年三百六十五天,除了寒暑假或者星期天回家拿换洗衣服,只要在学校,永远是这样的节奏,永远像一个陀螺一样,被紧张的学习生活抽打着,飞速旋转着。你要是懈怠,或者一不当心慢下来一点儿,就会落下一个落伍者,不思进取者的坏名声,甚至遭到生活老师或者教务主任的催促或者挖苦。除了坐在教室里学习,我们所有的动作都得急匆匆的,即便学习方面,面对大量要背诵的单词、公式、知识点,模拟考试时做卷子,也得急匆匆的,否则就会落伍。

所以饮食方面是简单的模式化流程,说白了,有点像养猪场。一个宿舍八个人,每周两个值日生,负责打饭和宿舍的公共卫生。早自习七点二十结束后是早饭时间,值日生打来一桶稀饭,一桶馒头,一碗咸菜,八个人分了,吃完洗刷好就要去赶八点钟的正课了。这当中有四十分钟时间,按理说可以比较从容地吃早点,洗好碗筷再去上课,如果时间盈余,还可以洗了遗精的内裤和臭袜子什么的。但这宝贵的四十分钟,大概有二十分钟甚至更多时间浪费在值日生排队上,所以一到饭前的下课铃声响起,每个班每个宿舍的值日生总是第一个冲出教室,以百米赛跑的速度冲向宿舍,拎上打饭的家伙,再冲向食堂。所以饭点时间一众男生女生的疯狂跑动成了校园里的一大景观,晚饭时则看不到这种景象,因为时间相对从容多了。大家对此都习以为常,见怪不怪,只有不知情的会以为这是一群饿疯了的野猪,殊不知大家都是在抢时间,也好让室友当然包括自己尽快充实饥肠辘辘的身体。住校生们最怕冬天或下雨天,稍微慢一步,就要排好久的队才能打到饭菜,拎着大敞口的饭桶回到宿舍,加上是散热快的铁皮桶,只还有一点热乎气儿是常有的事。至于雨天,雨水落进饭菜里,甚至值日生跑动时迸溅些泥水进去也是常有的,大家心知肚明,但也只能笑纳。

三年高中,我们的早点永远是一桶稀饭,一桶馒头,一碗咸菜。桶是那种漏斗状的铁皮桶,八人份的稀粥有大半桶,馒头是一人两个,没有鸡蛋,没有牛奶,也没有包子油条菜肉合子什么的,永远的标配。掰开馒头,挖一勺咸菜或豆瓣酱夹起来,饿的时候几口就能吞下一个,噎着了便喝口粥送一送。我块头大,又喜欢打篮球踢足球,所以食量大,总也不够吃,总觉得饿。郝波食量小,他经常把一个馒头余给我,有时我会客气一下,把他递过来的馒头掰一半还给他。我对他说,你也多吃点,一个怎么够。郝波连连摆手说,我吃不下,我真吃不下了,你运动量大,你吃吧。他一边说着,还一边心疼地看着我,让人无法拒绝,更主要的是我半饱的肠胃也不想拒绝。到了中饭时间,会多出一只铁皮桶,一桶装着八块表面浮着糟糠末的蒸米饭,或者仍然是一桶馒头,大半桶青菜肉丝汤、西红柿鸡蛋汤或者榨菜肉丝汤。最重要的是一桶连汤带水的混煮菜,品种有芹菜肉丝、土豆片熘肉片、青菜烧肉片、包菜炖肉片等,到了冬天还有冬瓜炖肉片、白菜粉条炖肉片、萝卜烧肉片,总之永远是肉片,而且你永远也别想见到一块厚度超过五毫米的肉片,更别妄想肉块了。虽然我们的进食模式跟养猪场差不多,但饭菜比猪食强多了,而且对于我来说,那种大锅菜永远都那么香,真香。可是我总也吃不饱,我总是期待负责分饭的值日生能考虑到我的块头大、食量大的因素,把看上去似乎最大的那一块米饭分给我,把肉片相对密集的那一勺子菜舀给我。如果他胆敢分给我看上去最小的那一块,我是不会答应的,我会瞪大眼睛瞅着他,甚至咕哝一声,直到他给我换一块看上去相对大的。但是张阳的块头比我还威猛,比我更能吃,这让那些相对弱小的值日生头痛不已,经常战战兢兢。当然,大多时候我是不会较真的,毕竟是一个宿舍的同学,不管亲疏,将来如何分崩离析,大家都是一辈子的兄弟,做人不能那么抠搜。

轮到郝波值日时,他是一定会把最好的饭菜分给我的,动作干脆利索,表情理所应当,为此张阳没少咕哝或者瞪他,两人的关系有些紧张。郝波还经常来到我面前,不容分说地把一小块米饭拨拉到我碗里,然后再把仅有的几片较大的肉片舀给我,他的菜里就只能看见几乎看不见的肉丁儿了。我留下了肉片,把米饭还给他,并以一种训斥或命令的口吻对他说,你给我吃掉,吃那么少怎么行。郝波并不买账,掉头就走,扭着圆滚滚的屁股走回到门口位置,坐到下铺同学的床上继续进食。他有时会说,人家吃不下嘛,你要是不吃,倒掉算了。或者是,你总是那么瘦干干的,多吃点,而我需要减肥。

这小子块头比我矮大半头,胖乎乎圆溜溜的,脸面白白净净。郝波的确很白,夏天在卫生间冲凉的时候,你就能看到他浑身比脸蛋子还白,是那种开水烫过的死猪肉般的白。他的屁股白大丰满,不时颤动着,路过他旁边的时候,我总会忍不住伸出巴掌,在那上面左右开弓,恶狠狠地扇几下子。郝波一边揉搓着头发上的泡沫一边跺几下光着的脚,嗔怪我说,你坏死了,看把人家屁股都打红了。说着还扭过头去,欣赏自己屁股上的两片红晕。

我没搭理他,更懒得回应他借着满头满脸泡沫的掩护瞥视我的裸体和一身腱子肉时的眼神。这个被大家叫作“郝娘们”的家伙,在我眼里就是个百依百顺的女奴,一个小婊子。