美国影院低排片,《哪吒2》国外市场为何遭冷遇?

电影市场上,一部作品的命运经常在电影画面之外发生转折。

《哪吒之魔童闹海2》(简称《哪吒2》)的经历可以说是一部如何在全球电影市场角力的典型故事。

尽管它在中国观众间掀起了一场“全民助力”的高潮,但同样的热度在远隔重洋的北美市场却变得冷清。

数据显示,整个北美地区只有300多家影院为《哪吒2》安排了场次,排片比例甚至不到同期上映的《美国队长4》的5%。

更让人无奈的是,有些影院借口设备故障主动取消了影片的本就有限的场次安排。

这些“冷遇”的背后有更复杂的原因。

一方面,《哪吒2》的档期正好撞上了超英电影《美国队长4》,这部电影本就占据了北美的文化话语权和市场资源。

另一方面,《哪吒2》作为一部非英语、非西方文化的作品,在北美市场的受关注度注定有限。

但对一些中国影迷来说,他们却认为这不仅仅是商业竞争,而是对中国电影的一种偏见态度,“这种差别对待让人心寒”。

面对这一局面,北美的华人群体并没有沉默。

他们自发组织起来,甚至给影院写信、打电话,希望看到更多的《哪吒2》。

这场跨文化传播的阻力,也让更多人开始反思:为何优秀的中国电影在海外难以找到更多观众?

中国影迷出手,如何助推《哪吒2》再创票房新高?

《哪吒2》在国内的热度却是另一幅景象,完全可以用“现象级”来形容。

从社交平台的讨论到线下影院的人流,这部动画电影的观众群体比以往更加多元。

除了孩子和年轻人,中年观众也成了主要票房贡献者。

影迷们不仅自己买票观影,还呼吁身边的朋友加入“助力行列”。

有趣的是,这种情绪并不单纯因为电影本身的质量过硬,更因为观众觉得《哪吒2》肩负了走向世界的期望。

有网友感慨:“就像村里唯一一个考上大学的孩子一样,不管咋样都要把他送出去,给咱中国长脸!

”确实,在大家心里,这已不再是个普通的动画片,而是中国电影“出海”的一次重要尝试。

除了普通观众的自发“推广”,国内企业和商家也加入了这一场“助攻”。

大量的企业购票活动或联合宣传为《哪吒2》注入了额外的支持力量。

当然,也有人表示,这种“过度关注”是否会透支观众的期待?

不过,从现有的票房数据看,这种担忧似乎还没有成为现实。

事情的高潮发生在中美影院的不同选择上。

当北美影院表现出对《哪吒2》的冷淡时,中国的一些影院却对这段“撞档期”做出了不同的回应。

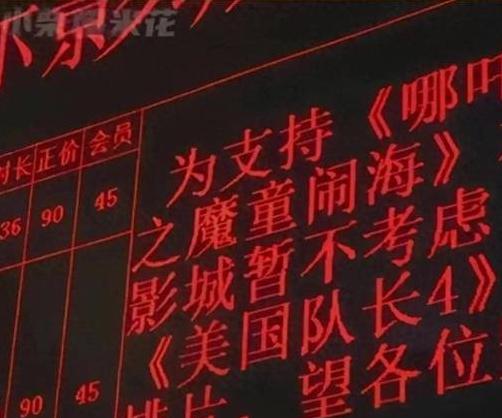

为了表达对本土电影的支持,不少国内影院直接选择降低《美国队长4》的排片量甚至完全不给档期。

而一部分不得不排片的影院,则在方式上动足了脑筋——把《美国队长4》的场次安排在深夜,票价提高到观众“望而却步”的程度,甚至直接“锁场”,场面形式上有排片,但实际上影迷根本无法购买到票。

这种“有来有往”的操作引发了巨大的讨论。

有人支持影院的做法,认为这是一次主动争取市场话语权的表现。

但也有人担心,这种行为会不会带来反效果,让市场显得更加对立。

尽管这样,绝大多数观众对于国内影院的反应还是表示理解,毕竟《哪吒2》在海外受到的待遇和大家现在看到的行为比起来,也算不上“夸张”。

有网友形象地总结中国个别影院的做法:“播的美国电影,排的美国时间,卖的美国票价”,还调侃这是一波“精准打击”。

从表面上看,这些做法确实是直接有效,但它也反映了中国电影市场正努力争取更多的主导权。

不过,这些背后其实藏着更广泛的话题:我们在全球化的电影市场面前,还需要多大的努力才能成为竞争的强者?

这并不是对哪一方的批判,而是一个长期的文化和市场适配问题。

在这场“硬碰硬”的电影档期对决中,观众和影院都表现出了他们的态度,而这种主动性本身,不正是未来的希望所在吗?

在这次《哪吒2》的“海外冷遇”和“国内反击”事件中,我们看到的不仅是电影市场上的一场较量,更是一次文化态度的碰撞。

尽管目前中国电影在海外依然面临着各种挑战,但电影所引发的情感共鸣和背后的力量正在慢慢浮现。

《哪吒2》的成功,或许并不完全在于票房数字有多高,而在于它让更多人开始思考:中国电影如何走得更远?

在这个起点上,《哪吒2》已经完成了它的使命,也为未来留下了一个值得期待的方向。

还不是国外故意不拍片才导致这一结果,以牙还牙