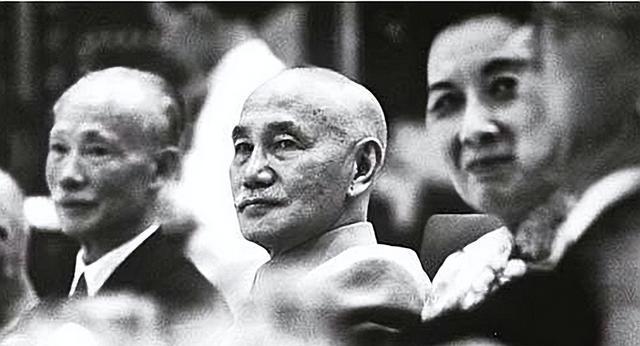

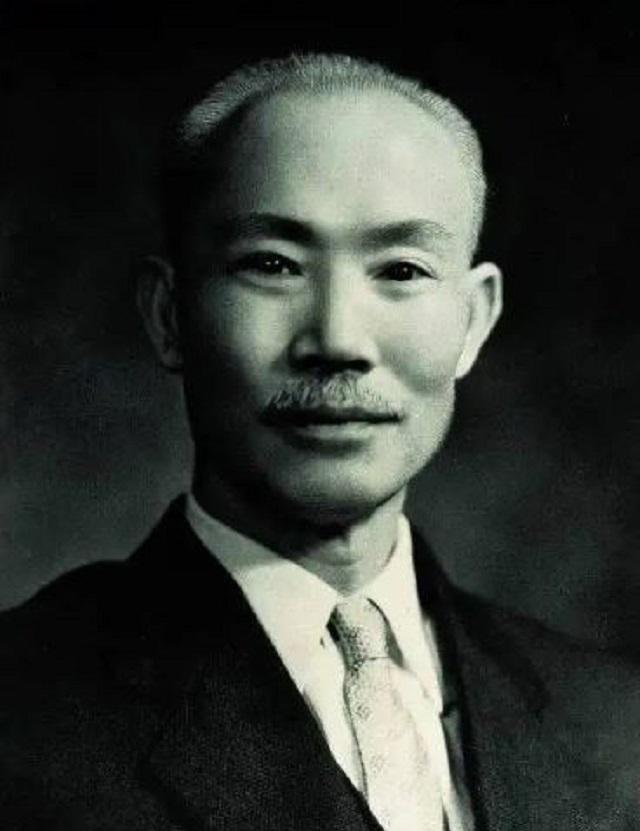

1965年3月,在中国台湾省的“总统府”里,蒋介石坐在办公室里,一脸愁云不展。

几天前,台湾省的“副总统”陈诚去世了。他不仅是高层的重要人物,还是长期追随在领导人身边的心腹干将。

蒋介石确实因为痛失爱将而感到伤心。但眼下,他更为焦急的是陈诚留下的那份口头遗嘱,里面竟然半点没提“反攻大陆”或“光复大陆”的事情。

陈诚是个大官,他留下的遗嘱影响特别大,这不用说大家都知道。他临终前说的话,在国民党里头掀起了轩然大波。

所以,好几个大官都提议要改改遗嘱。至于具体怎么操作,蒋介石心里有点拿不定主意。

正当他急得团团转的时候,有人送来了消息。陈诚的老婆谭祥态度很坚决:要么就按原样发表,不然就不发表了。

蒋介石沉默了一会儿,最后慢慢地说:“就按原来的样子发出去吧。”

【陈诚的遗言】

1965年3月4号,蒋介石和他的太太宋美龄来到了台北延平南路陈诚的家里做客。

现在的陈诚病情非常严重,躺在床上起不来了。

就在头一天,医生已经告诉家人陈诚病情危重,陈诚自己也明白时间不多了,连最后想说的话都写好了。

在这个节骨眼上,蒋介石既是他的直接领导,又是他的干爹,按道理说,他应该露面表示一下关心和安慰。

瞧见蒋介石到了,陈诚不顾病痛硬撑着站了起来。谭祥因为担心他的病情,连着好几天几乎都没怎么睡觉。宋美龄看着心疼,好言好语地劝了好久,才总算是把她劝上楼去歇会儿。

但没过多大会儿,楼下的喧闹就把谭祥给吵醒了。

看到医生和护士正在努力抢救陈诚,之后医生又一次告知情况危急。全家人都围在陈诚身旁,一步不离,生怕他突然离开人世。

还好,第二天一大早,天刚蒙蒙亮,陈诚就睁开了眼睛,大家伙儿都觉得这算是又躲过了一难。

晚上七点多的时候,他让护士把窗户打开,但窗外空荡荡的啥也没有,陈诚就默默地盯着外面,不吭一声,大家心里都纳闷,这时候的陈诚到底在想些什么呢。

没过多久,陈诚的喉咙里轻轻传出了一阵急促的叹气声,谭祥和守在一旁的孩子们知道,他已经快到了生命的尽头。到了晚上十点,他缓缓地闭上了眼睛,永远地离开了这个世界。

陈诚过世后,蒋介石打算给他办一场最隆重的葬礼。

这其实不难想明白,不管是看他们两人的交情,还是陈诚在国民党里的地位,这一切都显得很正常。

不过,陈诚的大儿子陈履安开始心里不踏实了。当妈的哪能看不出儿子的心思,谭祥就问了问他是怎么回事。陈履安啥也没说,只是偷偷塞了张纸条给妈妈。

谭祥展开纸条一看,上面的字让她呆住了,接着她立马把纸条撕成了碎片。

纸条上简简单单写着四个字:“陈死后要火葬”,但那时候,台湾省还没实行火葬,而大陆那边正在广泛推广呢。

谭祥不清楚陈诚为什么会提出那样的要求,但后来陈履安说,爸爸是为了不浪费土地资源才这样做的。

不管是什么原因,谭祥因为长年和政治打交道心里很明白,丈夫这简单的一句遗言,会在政界引起多大的风波,至于自己家会面临什么境况,那就更不好说了。

所以,就算是老公临终前说的话,谭祥也不敢告诉大家,更别提去实现它了。

不过,对于丈夫的另一句遗嘱,谭祥的态度很坚决。

一、希望大伙儿齐心协力,跟着总裁的指引,一起把国民革命的大事给办成。

二、别灰心,不管地方在哪里,不管是男女老少,全国的老百姓和军人,都在一起面对这个困难。

三、只要党组织在,我们就都在,一定要努力搞好内部团结,未来肯定大有希望。

乍一看好像没啥大问题,但想想国民党老喊着要“反攻大陆”,身为“副总统”的陈诚居然没留下任何“反共”的话,这还真有点不对劲。

这下子,蒋介石也开始担心起来了。

他突然想到那天去看陈诚时,陈诚跟他说的四个“不要”。

跟着共产党走,不能逆时代潮流而行。

我们不能允许外国对台湾使用武力。

不能相信美国。

别被日本耍得团团转。

蒋介石心里不禁犯起了嘀咕,眼前的陈诚,到生命最后一刻,还是那个自己熟悉的他吗?他留下的遗言,到底想说些啥呢?

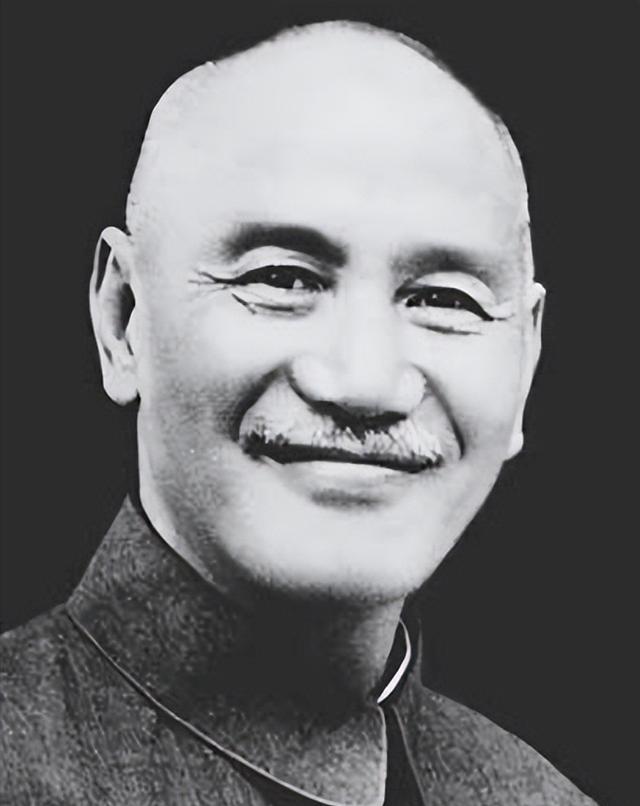

【一生忠蒋的陈诚】

1933年9月,国民党军队的枪声一响,标志着第五次对抗“围剿”的战斗拉开了序幕。

前四次跟敌人对抗的“围剿”战斗里,红军都顺利赢了,但这次打着打着就变得特别费劲,最后没办法,只能让好几万红军踏上长征的路。

“围剿”没打赢,主要是两个原因。

在外国来的军事顾问李德带领下,红军不再用以前那种巧妙的游击打法,而是改成了直接和对方硬打的策略。因为敌人在武器和人数上都远远超过我们,所以红军打败仗看起来是不可避免的了。

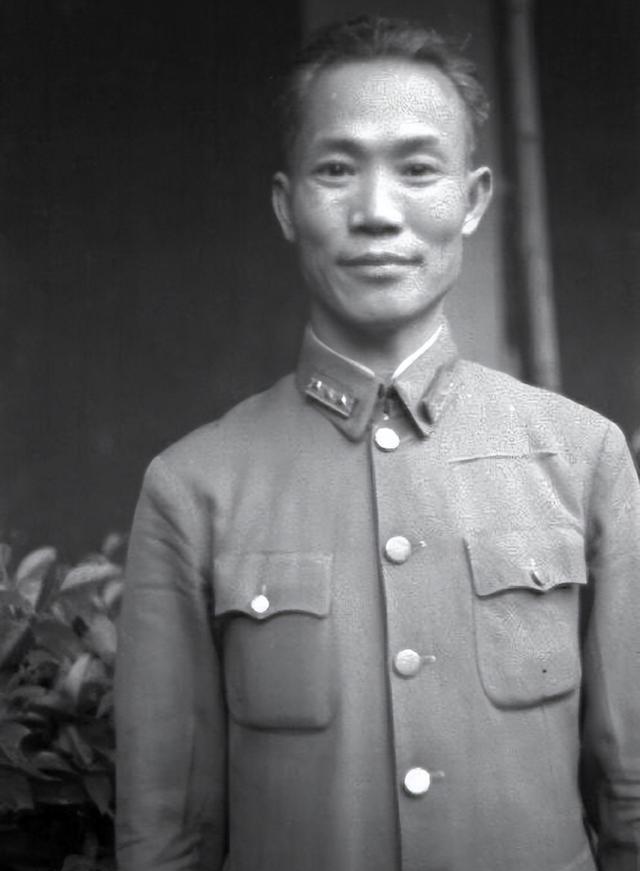

此外,这次任务是由国民党将领陈诚来当总指挥的。

有了之前的失败教训,蒋介石这次可是下足了功夫。他先是从美国、德国和法国买了好多先进的武器,然后又对中央苏区实施了经济上的封锁,不让物资进去。他还在庐山搞了个军官培训班,让总指挥陈诚亲自当班长来训练军官。

国民党之所以取得成功,庐山上的军官培训班起到了很大作用,而陈诚无疑是其中贡献最大的那个人。

从那以后,他在蒋介石眼里的地位嗖嗖往上涨。

并不是说蒋介石以前就不看重他,只是跟何应钦比起来,蒋介石更看重何应钦一些。

何应钦和蒋介石有挺多相似之处,他俩都去过日本留学,何应钦可以算是蒋介石的学弟。而且,他们俩都追随过孙中山,在黄埔军校的时候还是同事呢。所以,他们关系特别好。

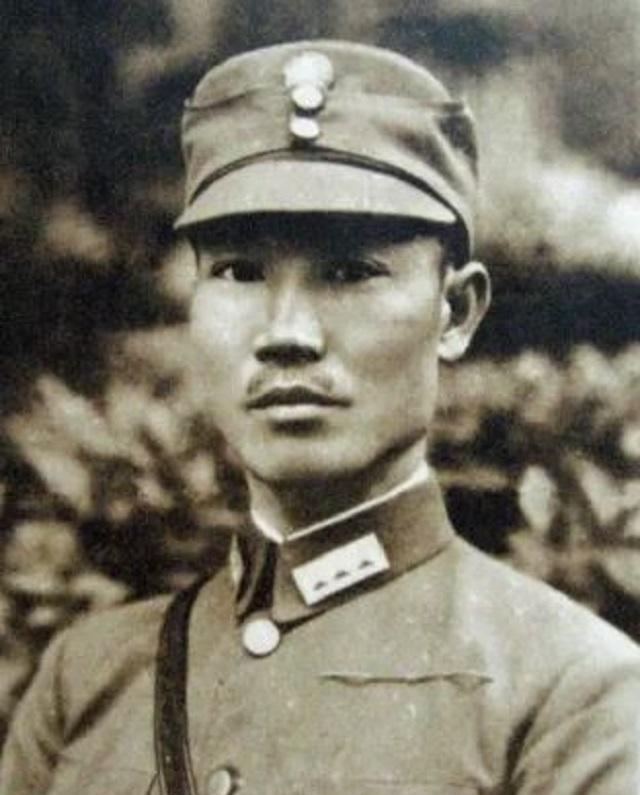

陈诚既是黄埔军校的学员,又是浙江的老乡,这两点正好是蒋介石特别看重的。

蒋介石心里唯独有个疙瘩,那就是陈诚和邓演达之间的私人交情。

早在1923年,邓演达就已经是陈诚的上司了。

陈诚非常看重邓演达的为人和处事,与其说他们是上下级关系,不如说邓演达更像是他的领路人,带着他走进了国民党里面。

之后,他们俩虽然在政治观点上老有不同看法,但关系还是一直挺好的。

四·一二事变后,两人的命运轨迹变了。邓演达因为蒋介石背叛革命而非常不满,于是站出来反对他。而陈诚对蒋介石忠心耿耿,所以他们各自选择了不同的路。

邓演达因反对蒋介石而被暗中处死,他心里很难过,但擦干眼泪后,还是决定继续跟随蒋介石。

蒋介石天生爱猜忌,自然不会那么轻易就信任他。

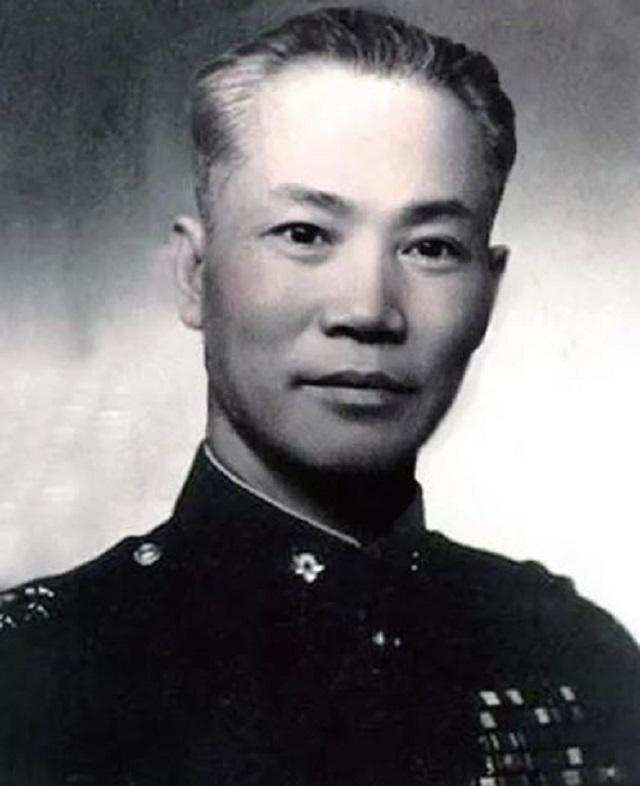

蒋介石想了个办法,把他的干女儿谭祥介绍给了陈诚,等他们俩结婚后,他才稍微安心了些。

不清楚是因为蒋介石真的很有个人吸引力,还是因为陈诚成了他的干女婿,反正陈诚对他特别忠心,简直到了盲目听从的地步。

就算他和蒋介石看法不一样,到最后他也会让步,全都按照蒋介石的吩咐和想法来做。

蒋介石偏爱顺从的人,这样一来,陈诚的地位也就渐渐上升了。

这时候,蒋介石和何应钦之间的不和越来越明显。再加上第二次“围剿”时,何应钦没能成功,他的地位也就慢慢下滑了。

后来在华北,何应钦因为顶不住地方势力和日本人的双重压力,只好回来了,这让蒋介石更加失望。

结果就是,陈诚顶替了何应钦的职位。

陈诚在国民党里头有个别称,大家都叫他“老打败仗的将军”。

很明显,他打仗没什么大功绩,国民党里的军官们都不服他。但奇怪的是,蒋介石很少惩罚他,大家私下里都猜是因为他们俩关系好。

其实并不是那样,就连周总理也夸奖过,说陈诚在国民党将领里算是挺有战术头脑的,是个很有能力的指挥官之一。

那么,为啥陈诚会被叫做“常败将军”呢?

这大概只有蒋介石心里最明白,因为陈诚对他十分忠心,战场上只要蒋介石下了命令,哪怕他突然改变想法,陈诚也会不折不扣地去执行。

1949年,蒋介石逃到中国台湾省后,陈诚最先考虑的还是怎样助他稳住统治地位。

他做的第一件事,就是把所有的国民党军官都重新编排了一遍。这样一来,那些原本想搞小团体、想再次联手把国民党搞分裂的人,还没开始就被制止了。

连对蒋介石那么忠心的人,蒋介石竟然也开始怀疑他,怕陈诚会抢了他的位置。

1960年的时候,为了让蒋介石打消那个念头,按照民国宪法的规定,他其实是不能再接着当下去的了。

结果,在这之前出台了一个新法律,叫《动员戡乱时期临时条款》,它特别废除了不能连任的规定。只要处在戡乱时期,“总统”就可以继续留任。

陈诚对蒋介石那叫一个忠心耿耿,明眼人都能看出来,可当他去世后,蒋介石却对他留下的遗言感到一头雾水。

【遗言背后的真相】

刚才说了,陈诚还没成为国民党一员的时候,有个很好的老师和朋友,叫邓演达。

邓演达是国民党里偏向左边立场的人,尽管他和陈诚的观点不一样,但他们俩能成为好朋友,也表明了陈诚在很大程度上是看得起邓演达的。

其实,不只是邓演达的部队,在北伐那会儿,陈诚所在的二十一师,也是一个深受共产党思想熏陶的队伍。

他在二十一师当团长,而这个师的师长呢,是国民党里的一个左派人物。

老师这样,整个师队伍肯定也被影响得不小。

在二十一师师长的高标准要求下,部队纪律严得很,鼓励军官要像士兵一样,士兵要像老百姓一样,老百姓则要积极参与革命。

这个师的传统就是不怕吃苦、贴近百姓,无论官职多高都得遵守。

所以,那时候的老百姓特别喜欢国民党二十一师,他们走到哪儿都受欢迎。老百姓会自发地给官兵们送水送吃的,还主动给他们提供消息。

这种好处,在国民党军里几乎是想都不敢想的,但陈诚在这个师里却实实在在体会到了。

因此,在陈诚当兵的过程中,他其实一直都在接受共产党的思想影响。

当然,他追着蒋不放,脚步太快了,尽管心里清楚什么是对的,也信任共产党的“土地改革”政策,相信共产党最强大的后盾是人民群众。

但他没有跟着共产党走,而是打算把共产党的那些好政策拿到国民党这边来用。

在攻打红军的时候,他认真琢磨了共产党的“土地改革”办法。接着,他一针见血地指出了国民党的问题所在。他说孙中山提倡“耕者有其田”,但现在国民党没实现,而共产党做到了。

江西省主席对此坚决反对,他明确指出,这种做法不能被视为共产党的行事方式。

后来,当陈诚做了湖北省的主席,他推行了“二五减租”政策,这让农民们的生产热情高涨了很多,也赢得了他们的拥护。

陈诚孤军奋战,力量不够大,那个政策没多久就撑不住了,结果国民党后来被共产党打败了。

他心里挺不是滋味的,说:国民党在大陆垮台,主要是土改那步没走好。

到了台湾省,他给农民办的第一件大事是搞“土地改革”。为了劝动当地的地主,他经常开会,给他们做思想工作。

最后,“三七五减租”政策顺利实施了,这让六百多万台湾民众和从大陆来到台湾的二百多万人解决了吃饭穿衣的基本问题。

其实,从这事儿也能看出来,陈诚心里头,在某些事情上还是认可共产党的。

到了晚年,还有个人对他影响特别大,那就是以前和蒋介石关系很铁的傅作义。

傅作义以前是个非常“反对共产党”的人,但后来他真正了解了共产主义和共产党,开始赞成并支持共产党的观点。

于是,傅作义开始尽全力为解放台湾、让祖国统一贡献力量。他不想看到战争再给老百姓带来痛苦,大力主张通过和平方式实现统一。

傅作义不停地写信、发文章,盼着以前的同事们能被触动,瞅瞅大陆的新气象,瞧瞧他自己被共产党接纳的事儿,想让大伙儿真正了解共产党,主动跟共产党亲近起来。

1963年的时候,傅作义特地给陈诚写了封信,信里头的意思是,只要台湾省能回到祖国怀抱,那其他的事儿,他都尊重台湾那边的“头头”来决定。

尽管陈诚当时没啥表示,但他临终前跟蒋介石讲的话,还有他的最后遗言,其实已经把啥都说明白了。

其实想想陈诚这辈子,一直都在跟着蒋介石,他到底图啥呢?

是为了名声吗?是为了财富吗?还是为了权力呢?

可名到底是啥呢?是不是就是那个老打败仗的“常败将军”呀?

利到底是什么?是不是就像蒋介石那样,被迫离开家乡,跑到台湾去的那种结果呢?

权到底是啥呢?是不是就是一步步帮蒋介石把权力给扎稳了呢?

感觉他啥也没捞着,一门心思全放在了“忠”字上,到头来就换了个风光的葬礼。

或许,他留下的遗言成了他为中共所做的唯一贡献。

可蒋介石最终还是决定把原件发表出来,这是因为他尊重陈诚呢,还是他自己心里有了别的想法?说不定,他是站在陈诚那一边的。

对于这事儿,屏幕前的你有什么看法呢?快来留言说说你的想法吧。