【前言】

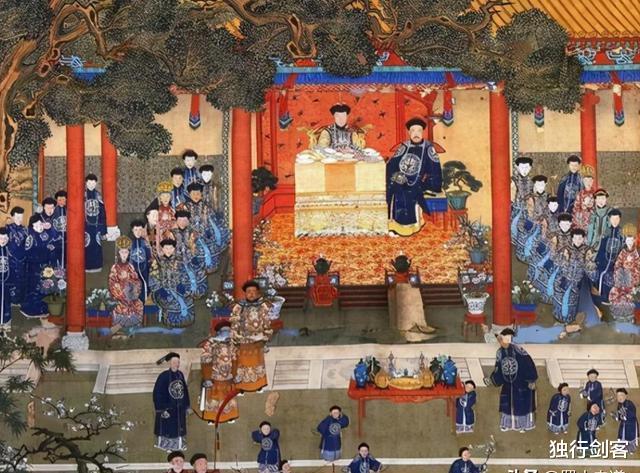

俗话说,“前人栽树,后人乘凉”。康熙皇帝在位那可是长达61年之久,等他驾崩的时候,国库里还剩下2716万两白银呢。后来他儿子雍正登基,那可是一心扑在治理国家上,非常勤奋努力。等到雍正去世,国库里的积蓄直接涨到了3452万两,这可比康熙留下的家底更厚实啦。

老话说,“人无完人”。咱们再瞧瞧乾隆皇帝,那可是处在盛世的帝王。在位这60年里,又是对外打仗,又是修园子,日子过得那叫一个奢华。但这么折腾下来,到底给后世子孙留下了多少家底呢?

都说“当家才知柴米贵”,乾隆驾崩那会儿,国库到底还剩多少钱呢?到底是比他之前的皇帝攒下的家底丰厚得多,还是因为他大手大脚,把国库都给败光了?这国库里剩下的银两数,背后又藏着多少政治经济方面的起起伏伏呢?

【康熙的薄赋仁政:暗藏隐患】

俗话说,“打江山易,守江山难”。康熙帝那可是清朝的开国大功臣,绝对是清朝历史上数一数二厉害的皇帝。他在位时间老长了,整整61年呢!他不光在军事和政治方面干得相当漂亮,取得了了不起的成绩,在发展经济上的那些创新举措,更是让后人佩服得五体投地。

这位聪明的皇帝深知“水能载舟,亦能覆舟”的道理。他一直秉持“以民为本”的想法,在全国推行减轻徭役、降低田赋的土地政策,减免了好多赋税,用这办法来回报老百姓,让他们更有收获感。

俗话说“水能载舟,亦能覆舟”,这些对老百姓有利的政策,不仅让大清王朝收获了老百姓的拥护,还为它稳定统治打下了经济根基。但这种看似周全的做法,其实也悄悄种下了隐患。

老话说,“富不过三代”,这话用在康熙晚年似乎还真有点影子。康熙快不行的时候,朝廷的国库那叫一个空啊,里头拢共就剩下2716万两银子。这到底是咋回事呢?

要说为啥呢,主要有两方面原因:俗话说“事出必有因”,咱就来唠唠这俩关键原因。

老话说,“慈不掌兵,义不理财”。康熙当皇帝那时候,对那些贪污腐败的官员太心慈手软了。朝堂上有好些大臣,尽干些贪赃枉法、拼命捞钱的事儿。都有人反复上奏说这事儿了,可康熙不但没狠狠惩治他们,还由着他们继续腐败,结果就是国库的银子被这帮人大量侵吞。

俗话说,“要想富,先修路”,这基建的重要性从古至今都不言而喻。康熙在位的时候,对大型基建项目那可太看重了。就拿治理黄河来说吧,在他眼里,这可是关系到国家发展的三大关键事儿之一呢。

俗话说“千里之堤,毁于蚁穴”,当时黄河这条“恶龙”时常泛滥,给百姓带来诸多灾祸。康熙为了整治黄河,那可是下了血本,耗费了老多的人力和物力。据统计,短短十年,就花掉了350多万两白银,这可把国库储备折腾得够呛,大大拖了后腿。

俗话说,有利就有弊。康熙在位时确实把百姓治理得服服帖帖,很受老百姓拥护。但他这一番治理,也给大清王朝后面的日子挖了个大坑,在财政上留下了沉重负担。这么一个会治理国家的皇帝,退位的时候,国库居然是亏空的。这情况,就好比给接下来要登基的雍正帝头上罩了片乌云,让他继位这事都带了点阴影。

【雍正铁腕整治:扭转颓势】

俗话说,“新官上任三把火”,雍正刚当上皇帝那会,国库穷得叮当响。虽说都是清朝的皇帝,可雍正的治理手段跟康熙相比,那真是大不一样。

咱们都知道,雍正可是武将出身的皇帝,他心里清楚得很,要是不用强硬手段整治,这危局根本扭转不过来。正所谓“快刀斩乱麻”,他马上就着手搞了一堆改革措施,专门用来整顿国库。

俗话说,新官上任三把火。一开始,他就瞅准了朝廷里到处都是的贪污腐败这大问题,展开了彻彻底底的清查。在他的严格监督下,那些违反法纪的大官们,一个都跑不了,全被狠狠治了。不仅被撸掉官职,家里的财产也都被没收,全都拿去补国库的窟窿了。

要说最出名的,得算对户部侍郎祖荫的处理。当时,雍正皇帝亲自审理这个案子,最后判定把祖荫流放到外地去充军。所谓“新官上任三把火”,同一时候,雍正还开始把复杂的税收制度简化了,让收税变得更有效率。

俗话说,“新官上任三把火”。他搞改革那会,以前那些又多又乱的税种,全被他统一归并起来了。这么一弄,国库实实在在收到的钱变多了,老百姓身上的担子也一下子轻了不少。

常言说得好,“断人财路,如杀人父母”。雍正推行的这些办法,当时可把那些有权有势的人给得罪了,他们心里头满是怨言。不过呢,这些办法效果那叫一个好,贪污腐败的现象被狠狠压制住了。慢慢地,国库越来越充实。就在雍正快不行的时候,清廷仓库里的白银都积攒到3452万两了,跟康熙那时候比,足足多出来700多万两呢。

俗话说,“前人栽树,后人乘凉”。雍正那强硬果断的手段,给刚出现财政危机的清王朝打了一剂强心针,为解决危机夯实了基础。等他把这富裕的大帝国交到乾隆手里时,国库终于不再窘迫,还迎来了最兴盛的时候。但谁都没想到,在乾隆治理期间,那一大笔储备居然还是没能避免被花光的结局。

【乾隆的奢华生活:推动国库崩溃】

俗话说,“盛极必衰”。乾隆啊,可是清朝在位时长最长的皇帝,在清朝的那些君主里头,他名气那叫一个大。但可惜,就他统治的时候,原本又富又强的大帝国,最后还是慢慢不行了,走上了下坡路。

为啥会这样呢?主要有三个原因: 俗话说“事出必有因”,咱们就来看看具体是哪三点。

老话说,由俭入奢易,由奢入俭难。乾隆打小就在皇宫里长大,天天过的都是那种富贵奢华的日子,早就习惯得不能再习惯了。等他一坐上皇帝这个至高无上的位子,那简直就像脱缰的野马,毫无节制地大手大脚花钱,过起了极度奢靡的生活。

咱就拿圆明园来说吧,这可是个占地差不多两百亩的大园子,建它那可得花老多钱了,得用上千万两白银呢。不光如此,乾隆特喜欢收集各种稀罕宝贝。据统计,就十二年的工夫,他在这方面一年就得花30多万两银子。正所谓“由俭入奢易,由奢入俭难”,如此奢靡的消费,也从侧面反映了当时宫廷生活的奢华。

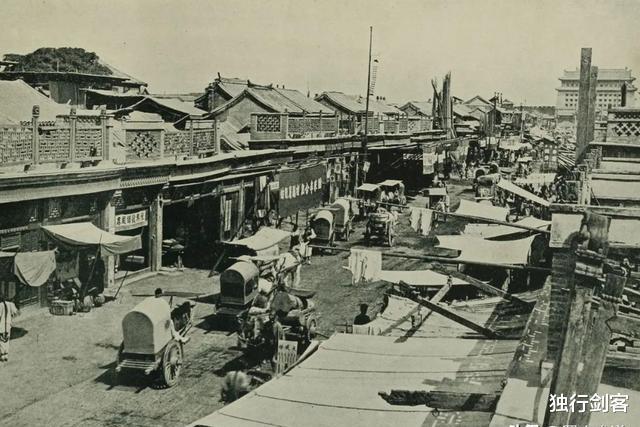

老话说,“打肿脸充胖子,没钱别硬撑”。乾隆在位六十年,频繁出巡,这可是把国库都快掏空了。他全国各地到处跑,有一回上山东巡游,就花了一百二十多万两银子。每次出巡那场面都老浩大了,又是人又是物的,这国库的负担可不轻嘛,真扛不住啊。

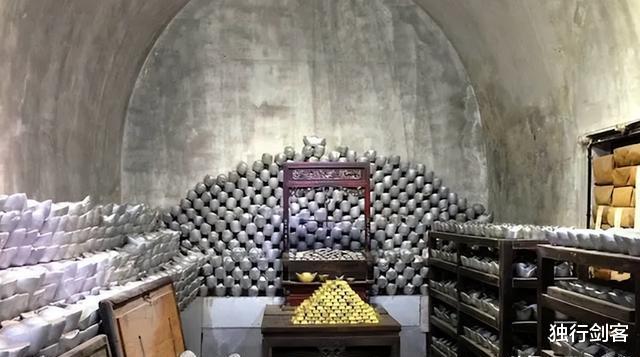

老话说,上梁不正下梁歪。乾隆那时候,对大贪官和珅那叫一个纵容,重用得很。这事儿啊,也是让国库变得空空如也的一个关键原因。就说和珅他家库房里存的银子,竟然比成亲王府的多出整整23倍,简直是贪得没边儿了。

俗话说,“人无完人”。当时好多御史都跟乾隆说,得狠狠惩治那个贪官和珅。可乾隆呢,最后就装没看见。为啥呀?和珅虽然贪得厉害,但说到理财和外交,那本事确实没谁能比。

老话说:“由俭入奢易,由奢入俭难。”乾隆就瞅准了和珅能在一些方面为他所用,为了稳住当时的政局,就选择袒护和珅。你想啊,乾隆自个儿生活奢靡,和珅又明目张胆地贪污腐败,这俩人凑一块,可不就一步步把大清王朝拖进了衰败的泥沼嘛。

常言说得好,“富不过三代”,乾隆在位后期,大肆铺张浪费。等到乾隆驾崩的时候,曾经那富得流油的国库,就只剩下几十万两银子了。这点钱,跟雍正那时候国库里的3452万两比起来,那差距可真是十万八千里啊!

【国库沉浮的冷峻启示】

老话说,“窥一斑而知全豹”。从康熙那时候开始,一直到乾隆,这三代清朝皇帝在位期间,国库储备的变动情况,就像是一面镜子,清清楚楚地反映出了整个清王朝从兴盛走向衰败的全过程。

老话说:“成由勤俭败由奢”。在康熙那时候呢,他有些想法做法,给国家的钱袋子悄悄留下了麻烦。到了雍正接手,那可是雷厉风行,靠强硬的手段把这不好的势头给扳回来了,给清朝走向强盛攒下了家底儿。可谁能想到,轮到乾隆当家,他大手大脚、挥霍无度,一下子就把国库给折腾空了。

这一连串数字的忽高忽低,形象展现出曾经强盛一时的大清帝国,从繁荣巅峰走向衰败的整个历程。俗话说,“成由勤俭败由奢”,一个国家的兴衰,可不单靠统治者的军事力量或者政治手腕,更多是看他们的生活做派以及治理想法。

老话说,成也萧何败也萧何。康熙那时候,对官员太宽容,结果惯得他们贪污腐败。到了乾隆,可劲儿奢靡浪费,把国库都给掏空了。好在雍正上台后,采取铁腕手段整治,这才给清朝走向全盛打下了根基。

这背后的道理其实挺简单的:咱都知道,“手里有钱,心里不慌”,一个国家就跟过日子似的,财政状况好不好,那可是跟国家能不能长期安稳息息相关。只有国库满满的,政府兜里有钱了,才能有足够的财力去维持社会的秩序,让大家能安稳生活;才能去搞经济发展,让国家越来越富;也才能保卫国家的领土,不让别人欺负咱。要是反过来,国库没钱,一旦闹起财政危机,那社会肯定得乱套,国家的实力也得跟着变弱,这日子可就不好过喽。

就像有些学者说的:“从清朝的起起落落里,可能这个道理体现得最明白。”正所谓“以史为鉴,可以知兴替”,清朝的这段历史,给咱们揭示道理提供了很好的例子。

【结语】

俗话说,“历史是一面镜子”。虽然历史不会说话,但仿佛在清清楚楚地跟咱讲:一个帝国是繁荣还是衰败,可不单靠统治者聪不聪明、有没有本事,关键还得看他们能不能把国家的财政管理好、掌控住。

正所谓“经济基础决定上层建筑”,就这么一连串看着普普通通的“数字”,把一个王朝从兴旺繁荣到衰败没落的整个过程都展现出来了。让人不禁感叹,闹了半天,国家的根基居然是财政啊。