“今天老公孩子都不在家,我滴个妈呀,我内心的快乐无以言表,一个人在家好清静啊,空气都是清新的。”

“原来老公不在家,我就睡不着;现在只要他回来了我反而睡不好了。”

一位博主吐槽老公的视频火了,镜头前的她身穿睡衣,手拿咖啡,松弛感拉满,寥寥几句话戳中了无数中年女人的心。

数千人赞同说,“太有同感了!一个人的快乐我懂!”“狠狠共情了!”“原来不止我一个人这样想。”

还有人开玩笑说,“要是能把老公卖了赚钱就好了。”

留言虽有几分戏谑的成分,但是能看出,中年婚姻里,女人对于“自由”的渴望。

年轻时,我们总想要和伴侣形影不离,无时不刻地关注对方,希望被无微不至地照料;

40岁后却开始主动”远离“丈夫了,因为领悟了:

婚姻中的两个人,比起激情,更需要彼此可以畅快呼吸的空间感。

放养老公后,关系变好了

当关系步入“死胡同”的时候,一条路是更深入走近彼此,另一条路则是松开紧绷的手。

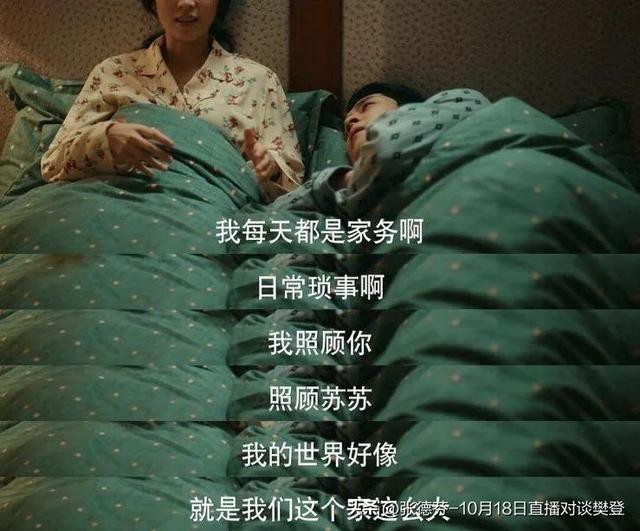

韩剧《好久没做》,Samuel和雨珍这对夫妇正处在感情的关卡,被无性婚姻深深困扰着。

年轻时两人干柴烈火,随时随地能被点燃;

然而经过七年之痒,在生存焦虑面前,他们早就对彼此失去了兴趣。

不是没有需求,而是比起努力制造情趣,更愿意自给自足。

全是经济压力的问题吗?

几个小细节暴露了这对夫妻的致命伤。

出现金钱危机的第一反应是都是隐瞒对方,害怕发生矛盾;

雨珍经常拿着家庭账本眉头紧皱,精打细算,一边吃着泡菜拌饭,一边叹息生活无望,就连老公买杯咖啡,她都要怪他乱花钱;

Samuel则对老婆的强势感到不满,一直压在心底。

两个人都期待对方能够变成自己想要的样子,身体在同一空间,心却早就远离了。

直到最后两个人大爆发,他才吼出心底的话,

“多亏了她(出轨对象),我才了解到自己是个多么孤独的人!”

然而戏剧的是,两个人关系的转折点,竟然是在离婚之后。

某一天两人久别重逢,才惊觉,分开后自己的生活并没有想象中快乐。

雨珍哭着对Samuel说对不起,因为过去对他有着诸多要求,让他从一个聪明善良的人变得不快乐了。

离开紧绷的关系,两人慢慢卸下了心理的防备。

圣诞前夕,当Samuel和雨珍以朋友的身份相聚在小公寓时,彼此都能轻松地谈起谈恋爱时的甜蜜和轻松。

就这样,在离婚的状态下,这对男女反而找回了对彼此的激情,补上了一直以来渴望的深入接触,最终重燃爱火。

为什么远离彼此后,反而关系更好了?

其根本原因是:

因为我们总希望对方变成自己希望的样子,或者按照自己想法做事,当我们自身的焦虑无法化解时,就容易投射在伴侣身上。

然而无论这是不是有益,都是给对方戴上无形的枷锁,逼得对方想要逃走。

而降低期待则意味着承认伴侣的不完美,并接纳ta的真实面貌,这是一种什么体验?

网上有不少中年女性分享自己的心得:

“把老公当‘外人’后,再也没内耗过”;

“过好自己的生活,不再强求对方改变,反而对方夸我贴心,开始主动关心人了”;

“放下期待后,反而没有了怨气,开始理解对方的不易,现在两个人是最舒服的相处状态。”

不求伴侣如我所愿,而是允许对方做自己,是中年女人最大的智慧。

专注自己后,快乐变多了

人到中年,很多女人会突然醒悟:与其让伴侣满意,不如取悦自己。

在《重启180天计划》里,受够了家庭主妇之苦的吴俪梅决定要离婚。

此举动一出,遭到了周围人的一致反对,在过去那个年代,丈夫没有出轨,没有赌博,还能赚钱,为什么要“作”呢?

长期手心朝上,让她失去自尊; 终日围着家人转,多次和丈夫提起想要读书,找个体面点的工作,都被丈夫敷衍过去; 吵架的时候,丈夫脱口而出的话更让她寒心:“你身上穿的衣服,箱子里装的东西,背的包哪个不是我花钱买的?”也是这一句话让她下定决心:自己不要再讨好丈夫了。

开启单亲妈妈生活后,吴俪梅发奋图强,重新念书后考上理想的中文系,找到理想的文学编辑工作,在一家出版社当了合同工。

每天下班接孩子前的一个多小时也要去舞厅跳舞,享受独属自己的自由时间。

虽然没有大富大贵,可是活出了自己想要的模样。

更难能可贵的是,独立的她给女儿灌输了主体性的认知:

找到热爱的东西比成绩本身更重要,比起他人的眼光,喜欢自己更重要。

当代女性,不再等到要离婚才意识觉醒,而是学会了借着婚姻成长自己。

有人说,聪明女人有三个不“转”,不围着锅台转,不围着老公转,不围着孩子转。

真正做到后,才发现逼仄的婚姻关系豁然开朗:

空闲时间在家喝喝茶,做做冥想,或是叫上一群志同道合的姐妹聚会聊天,放松心情;

不再查岗对方,因为下了班,自己要学习提升自己,两个人势均力敌,信任感更强了;

不再殚精竭虑为孩子安排饮食活动,解放了自己;

不再追求鸡娃,亲子关系好了,夫妻的烦恼也少了一些。

周国平曾说:

“只爱自己的人不会有真正的爱,只有骄横的占有。

不爱自己的人也不会有真正的爱,只有谦卑的奉献。”

当一个人内心匮乏时,总想通过付出来换取想要的爱来填补,却怎么也填不满;

当我们把价值感从伴侣身上收回来,全然爱自己,才能不被外界影响,而是在变幻的关系模式里,找到属于自己的幸福方式。

偶尔分开,反而更爱了

俗话说,小别胜新婚。夫妻之间偶尔的分离,能增添生活的情趣;而日日待在一起,却容易相看两厌。

不信,可以回想一下,你有没有特别讨厌老公的时刻?

厕所总是在被老公占用,一蹲就是一个小时; 随地丢的袜子,你不捡,他就看不见; 好不容易周末想要自己休息一下,他打游戏震天响,只剩你自己的厨房忙活。 粘稠的、分不开的空间里,你觉得他事事敷衍,他觉得你小题大做,一场主权争夺战即将大爆发。正是如此,当下,越来越多的女性选择“已婚独居”。

三联生活周刊报道了一对中年分居夫妻的现实生活。

虾米结婚11年,近3年这都在和丈夫“分居”。

当年怀上二胎后,虾米和公婆因为养育观念差异产生了不少分歧,加上丈夫对她情绪的忽视和产后激素影响,她患上了中度抑郁。

然而让虾米没想到的事,和公婆分家后,新的关系难题又来了。

自己对两个孩子的投入来越多,而丈夫的生活却一成不变。

“凭什么?”

这样的情绪越来越强烈,两个人的关系也越来越差。

虾米决心先从空间上做出改变,她自费新装修并入住了小阁楼,每天自己会上去独处一段时间,有时候会在那里过夜。

泡茶、看书、冲咖啡、练书法,在露台种种花草……小阁楼的钥匙只有自己有,老公孩子想要上去都要预约,这是她真正的私人空间。

没想到,随着分居开始,丈夫的改变慢慢开始了,因为不得不去分担家务和教育。

“说再多的话也不如行动有感染力,可能是我的改变影响到他了”

另一个吃惊的变化是,虾米发现,当自己不再是只围着锅碗瓢盆打转的主妇,内心的焦虑都缓解了不少。

抽离开来,重新审视自己的婚姻关系,对老公的情感依赖放低,很少再因为老公对自己的忽视而感到不开心,指责和抱怨等负面情绪都大大减少了。

空间有了,距离拉开了,两个人的关系反而有了转机。

其实,个人空间最大的作用,一方面,是允许我们和伴侣的情绪不同频。

就像当夫妻中的一方需要一段时间独处来恢复内心平静时,另一方却可能感到被忽视:

“为什么你宁愿在车里坐着,也不愿陪我聊聊天?”

而适度的独处空间,正好可以避免过度依赖和情感疲劳,就像一块情感“安全基地”,让我们既能获得情感支持,又能保持探索自我和世界的自由。

另一方面,过度融合的关系,会让夫妻双方趋同,慢慢对彼此失去探索的兴趣;

保留个人空间,夫妻有属于自己的兴趣爱好和圈子,反而能通过自我差异化增强婚姻的吸引力。

正如马克思所说,

“暂时的别离是有益的,因为经常的接触会显得单调,从而使事物间的差别消失;

而日常生活琐事若接触密了,就会过度地胀大,热情也是如此。”

所以,当你感觉两个人的关系过于沉闷,不妨分开旅行,或者直接花一天时间去住住酒店,体验下“婚内独居”的生活,说不定可以找回爱的火花。

网上有一句流行的话,“女到中年,最好的活法,是富养自己,放养伴侣,散养孩子。”

婚姻里,给对方适当的自由,就是给自己松绑。

40岁后,停止扮演伴侣的“救世主”或是“监管者”,转向深耕自己的精神世界,会发现;

那些试图攥紧却流失的温情,会在彼此尊重的边界外自然回流。

离丈夫“远”一些,原来可以这么爽!

*本文由张德芬空间主笔团创作,如需转载请联系授权。

文中部分资料来源:三联新闻周刊·已婚独居,她们在过一种很新的婚姻生活

作者丨kiwi

策划|kiwi

编辑丨李小豆

主播丨宁语

副主编|花花

总编|康蕾