清康熙年间,那场皇子争位的斗争激烈至极,算是清朝里最闹腾的一回了。康熙爷被这事儿搅得心神不宁,一直到临终都没能放下心。最后,他还是在九个儿子抢皇位的乱局里,带着遗憾走了。

康熙临终前,特意指了一个人,下令要他的命,打算让他跟着自己一起走,好把当时乱糟糟的局面给摆平。

真是差那么一点儿,康熙没能实现心愿。雍正呢,一直到自己坐上皇位,才领悟到他老爹的聪明才智。

【遗诏赐死】

北京城里局势动荡,天上的太阳眼看就要下山了。

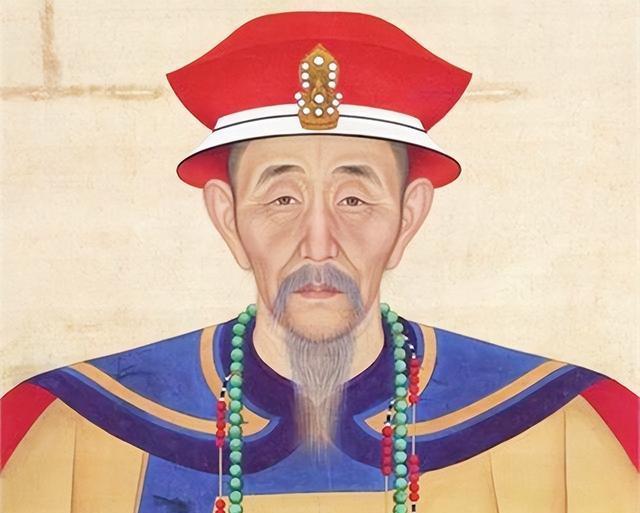

康熙皇帝病重快不行的时候,把隆科多叫到了畅春园的简陋寝宫里。然后,他让张廷玉给隆科多念了一道遗嘱,里头写着:“隆科多跟皇阿哥勾结,搅乱百姓,破坏朝政,现在就地处决,这是皇上的命令。”

这封简短的遗嘱,是康熙皇帝在“九子争位”大战接近尾声时,所走的一步关键妙招。那时候,九个儿子都在争夺皇位,局势异常紧张。而康熙在临终前,就靠着这份简短的遗嘱,来定下了最后的胜者。这遗嘱,可以说是他在这场皇位争夺战中的最后一搏,充满了智慧和权谋。

要解决政治内部的问题,最快捷的方式就是直接果断地处决,这样才能迅速平息纷争。

康熙临终前,已经摆平了不少像隆科多那样自认为是“能干又忠心”的家伙,莫名其妙地就消失了,而且啥解释也没有,大家伙儿都不明白这到底是为啥。

隆科多一听这旨意,心里头那是又震惊又害怕。他一直觉得,自己跟康熙皇帝的关系,比他老爹还要铁呢,结果没想到,最后竟落得个比老爹还惨的下场。

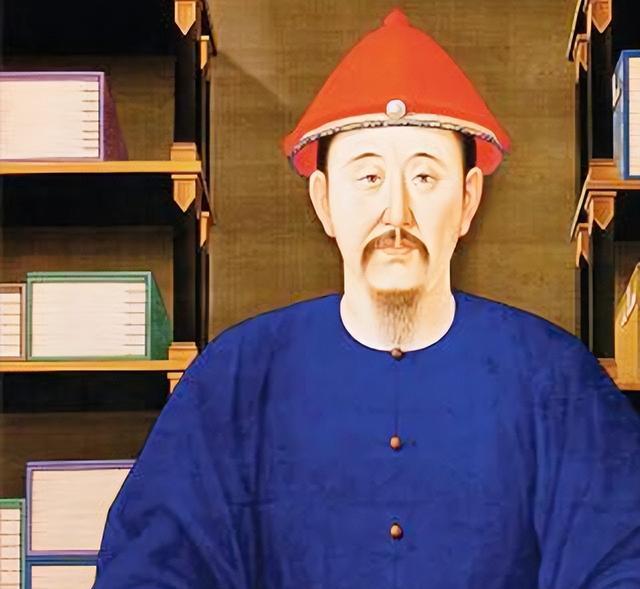

隆科多的老爹佟国维,其实是康熙的舅舅,因此康熙对他特别敬重。这样一来,整个朝廷上下,大家都管佟国维叫“国舅”。

他姑姑乃是康熙皇帝的亲妈,姓佟佳。他的亲姐姐和亲妹妹,一个做了康熙的皇后,一个成了皇贵妃。这一大家子,全都是跟皇家沾亲带故的。

有了这么硬的后台,隆科多啥都不用多干,就在皇宫里一路高升。

年轻的时候,他是康熙身边的一号保镖,康熙特别器重他,两人关系铁得很。

之后,隆科多的官职一路飙升,他先后当过步兵头头、理藩院的一把手这些重要角色,他的政治能量大得很,不能小看。

康熙给他的批复和命令里头,老爱絮絮叨叨地说起自己每天吃啥喝啥、身子骨咋样,那话儿说得跟家里人似的,特别亲切,这种亲近劲儿,可不是谁都能得到的待遇。

隆科多能拿到这份大奖,可不是光靠他老子和家族的势力,看看他那些兄弟和老爸的最终结果就知道了。

他的两个哥哥,鄂伦岱被杀了,法海也被罢了官。他们的老爸佟国维,更是在家里头病死了,心里头还一直憋着康熙没给原谅这口气。这事儿说明啊,家世好可不是啥都能摆平的万能钥匙。

隆科多是佟家中最有出息的一个,他干成了其他几个兄弟和老爸都没能办到的事儿,那就是先把君臣关系摆在前头,然后才论亲属关系。

他和老爸还有哥哥叔叔们的性格大不一样,他不太喜欢硬碰硬,更偏爱那种八面玲珑的处事方式。在“九个儿子抢皇位”的大戏里,他最后成了赢家,而且全身而退,啥污点都没留下。

佟国维老爹因为站队八皇子那边,把康熙给惹毛了。原本也力挺八阿哥胤禩的隆科多,见状立马来了个急转弯,不再支持胤禩,而是选择了中立,这一变脸可算是哄得康熙开心了。

但最终,因为这场争夺皇位的闹剧,康熙和他之间产生了裂痕。在康熙临终时,他下了一道要赐死那人的遗诏。曾经权势滔天、号称“佟半朝”的佟家,就这样沦为了皇位争夺战中的倒霉蛋。

他们俩之间的裂痕是从隆科多那时候假装“不站队”开始的。当初太子被废时,佟家被卷了进去,隆科多的父亲和兄弟都挨了罚。

隆科多心里明白,康熙皇帝对那些拉帮结派、巴结皇子的行为是深恶痛绝的。

因此,打那以后我做事就变得特别小心。毕竟,“中立”党得到了康熙皇帝的信赖,在康熙五十年时,还被任命为了步军统领呢。

隆科多手里有了军权,地位也就水涨船高。他私下里琢磨哪位皇子最有可能当上皇上,最后相中了四皇子胤禛,就悄悄地和他搭上线,两人结盟了。

康熙对这事儿早有感觉,他多次跟隆科多说过:“干这行,想挣个好名声难,得个坏名声却容易。所以,那些兄弟子侄还有家里人的话,绝对不能轻易相信。”

然而,隆科多终究还是背叛了他的信赖。

那些对康熙皇权构成威胁的人,不管他们出身多显赫,功劳有多大,最终都没有好下场,就像隆科多的兄长和老爸那样,结局都挺惨。

隆科多跟皇子拉帮结派,这可是康熙绝对不能容忍的事儿。他不仅这么做了,还瞒着康熙,欺骗了他。

康熙那时候已经快要不行了,没心思再去琢磨别的事情了。

杀掉隆科多,主要是为了避免这个手握大军和大权的人,把爱新觉罗家的皇位继承给搞乱了。

不过康熙心里头明显盘算得更深一层,隆科多虽然心怀异志,但他手里攥着人手、兵马还有大权呢。

他的能耐能摆平所有暗地里的风波,要不要再给他一次机会,这事儿挺冒险的。

【错误转折】

康熙和隆科多沾亲带故,他们是表兄弟。隆科多深得康熙的信赖,每当康熙不在京城,他就会充当康熙的眼睛和耳朵,帮他盯着京城里里外外的情况,还有那些王公大臣们的一举一动。

这回,康熙打算再用他一回。

但隆科多这家伙靠不住,因此这道赐他自尽的诏书并不是终点,反倒是个警告。因为还有另一份遗嘱在暗处等着他呢。

隆科多接旨啦:隆科多呢,现在升你做太子太保,官衔不变。你还得管侍卫内大臣、上书房大臣的事儿,外加继续当京师步军统领。就这么定了——这是康熙六十年十月初三的旨意。

康熙就是想通过软硬兼施的手段,让隆科多清醒点,把他挑中的接班人推上皇帝宝座。

如果不按这样做,等新皇帝一上位,他的脑袋就得搬家。

隆科多心里跟明镜似的,知道啥是对啥是错,但康熙刚断气,他立马就反水了,不再忠于康熙。

隆科多没管康熙临终的交代,硬是用武力把四皇子胤禛扶上了皇位。雍正当上皇帝后,他开始大肆拉帮结派,谋取私利,把康熙之前的那些叮嘱和信任全给抛到九霄云外了。

隆科多读完先皇的遗命后,头一件事就是先把其他那些皇子都给看管起来,再用强硬手段摆平那些朝廷大臣。

这个举动有两种可能的解释:一种说法是,隆科多遵守了康熙生前的嘱咐,他不想在康熙刚去世后,皇子们就立刻打起来,互相残杀。

另外,隆科多背叛了康熙皇帝,他动手脚改了遗嘱,想让自己看中的皇子坐上皇位,还动用了武力,确保计划不出差错。

不管是哪种情况,除了隆科多和康熙皇帝自己,其他人都不清楚背后的原因。

不过,不管是哪种情况,他都帮了雍正的大忙,这正是他想要的。隆科多从头到尾都没想过要做那个直言不讳、得罪人的忠臣,他只想当个坐享其成的好处者。

隆科多早就把那些忠诚为军的原则丢到了脑后,他不想再看到像兄长和父亲那样悲惨的下场。

因此,这家伙之前处心积虑地当上步军头领和理藩院大臣,就是想让自己的仕途更顺畅。

康熙二十七年那会儿,隆科多已经当上了銮仪使,还兼着正蓝旗蒙古副都统的职位。可没多久,他的本事和政绩就平平无奇了。更糟糕的是,他手下的人乱来,犯了法,结果他被康熙一顿批评,说他不实实在在办事。

隆科多失宠于康熙,感觉前途渺茫后,他就把心思转向了雍正。两人找了个机会私下见面,很快就达成了共识。

现在他的心愿实现了,雍正一登上皇位,立马就让隆科多继承了佟国维的一等公爵位,还称呼隆科多为舅舅,让他帮忙一起治理国家。

康熙皇帝归天后,隆科多仗着自己对新皇上有大功,终于不再藏着掖着,把之前那副低三下四的嘴脸全给丢了,变得明目张胆起来。

雍正刚当上皇帝那会儿,头两年里,隆科多可真是捞了不少好处,赏赐多得数不清。

同时,他也给雍正带来了一个“平静”的后宫,但佟家的老毛病终究在他身上露了出来,他忽略了皇帝与臣子之间的等级差别。

隆科多觉得自己是康熙遗诏的唯一知情人,还是雍正上台的大帮手,就开始无法无天地给自己升官,还天真地以为能跟雍正平起平坐,做啥交易都不怕。

但说实话,清朝的皇上们都是一脉下来的,他们个个都特别反感那种抢权、擅权的行为。

雍正二年那会儿,隆科多这人精得很,他感觉到雍正对他有了防备心,就自个儿提出来不当步军统领了。他觉得,要是把兵权交出去,雍正就不会再瞎猜忌他了。

这原本是个挺棒的主意,但隆科多终究还是惹毛了雍正,就像他之前对待康熙那样,把雍正也给“玩弄”了一番。

交了兵权后,隆科多背地里还是老样子,自个儿偷偷揽权,而且比以前还厉害。

【隆科多之死】

雍正最终琢磨透了,康熙当年为啥要对佟家父子下狠手,还临终前要挟隆科多。

这家伙从来就没安分守己地当过臣子,佟家虽说有忠心,但他们的忠心绝不是那种甘愿在爱新觉罗家族脚下俯首称臣的忠心。

隆科多不光在吏部独揽大权,搞起了自己的小圈子,还跟皇上身边的红人戴铎、年羹尧,还有允禩那边的人阿尔松阿、苏努等人狼狈为奸,拉帮结派,手下人一大堆。

雍正多次提醒过隆科多要小心行事,到了雍正三年五月二十二日那天,他直接向大臣们宣布了隆科多和年羹尧的过错,让隆科多和年羹尧的手下赶紧散了,还跟大学士、九卿这些高官打了招呼。

把他们的恶行公之于众,并且下令解散那些小团体,这显示了雍正彻底清除的决心,同时也是隆科多能抓住的最后一个翻身机会。

这次事情曝光后,隆科多本该老老实实,别再搞小圈子那一套。

但他就是不肯回头,偏偏要走相反的路,结果他们君臣俩的关系一下子就变得很僵了。

雍正三年夏天六月时,年羹尧胡乱告发金南瑛那事儿,隆科多偏帮着年羹尧,插手审查,结果惹恼了雍正,被雍正一顿臭骂,还直接被撤了太保的位子。

这时候隆科多才明白,皇帝终究是皇帝,臣子就是臣子,他就算再有权谋手段,也斗不过坐在龙椅上的那位。他终究没能胜过一国之君。

不过考虑到朝廷大臣的势力,还有隆科多留下的众多余党,雍正对他的处罚,仅仅是将他打发到阿兰善山去修建城池、开垦荒地。

让隆科多最终落到凄凉境地的关键事件,得从雍正的“夺位传言”说起。那时候,关于雍正继位的说法众说纷纭,而这股风波直接把隆科多卷了进去。原本他在朝廷中也算是有头有脸的人物,可因为这些流言蜚语,他的地位开始摇摇欲坠。说到底,雍正“夺位”的风波,就像一把锋利的刀,直接把隆科多从高位上给砍了下来,让他沦为了众人眼中的落魄之人。

雍正四年三月份,隆科多因为偷偷藏着皇室族谱的事情被曝光了。那时候,他正忙着在国境线上跟俄国的使臣萨瓦谈事情呢,结果一下子就被革了职。

在北京城,顺承郡王锡保他们接了皇上的命令,把隆科多的41条大罪都给查清楚了。

玉牒呢,就是皇家的家谱,除了宗人府的人,其他人都不能偷偷去看。

隆科多能上位,全靠十四皇子允禩那边的心腹阿布兰帮忙。

隆科多在雍正眼里已经没啥用了,可他还是豁出去藏着那块玉牒,就想保住自己的小命,不被雍正给除掉。

雍正当上皇帝后,有件事挺让人琢磨不透,那就是他为啥要给十四皇子改名字。在雍正还没坐上龙椅前,十四皇子叫胤祯。可他一当上皇帝,立马就让十四皇子改了名,还直接把人给关了一辈子。

不少专家研究历史资料后发现,康熙皇帝可能把皇位传给了他的第十四个儿子,而不是第四个。因为这两个儿子的名字挺像,容易动手脚,所以据说在康熙去世后,隆科多动了手脚,改了传位诏书。

康熙让胤祯把名字改成允禩,就是这个缘由。要知道皇子有没有改过名,原来叫啥,唯一的依据就是皇家的族谱玉牒。

隆科多暗地里藏着那份皇家族谱,这事儿正好给人提供了线索,让人觉得雍正可能是篡了位。

41项指控,加上跟八皇子、十皇子、十四皇子他们一样,被判了个终身监禁,这里面味道可浓了。

历史向来由胜利者来讲述,看看康熙和雍正这对父子之间的权力斗争,就能明显看出隆科多这家伙挺有头脑。不过,他这人吧,就是太过自大了。

隆科多这家伙,一心只想往上爬,手握权势不放,老跟雍正对着干,完全不把新皇帝当回事儿。他这么搞,最后把自己逼上了绝路。像他这种人,在和皇帝打交道时,总是容易忘了自己的斤两和本事,真是不知天高地厚。

康熙心里清楚,隆科多这人爱拉帮结派,又贪恋权力,所以他动了杀念。可隆科多这家伙狡猾得很,一会儿硬气,一会儿服软,愣是把信任给骗到手了。

康熙对那家伙特别信任,结果搞出了“雍正怎么当上皇帝”的谜团。而雍正又太信他,结果朝廷里腐败横行,权力也被搞得七零八落的。

雍正六年夏天六月那会儿,隆科多因为偷偷藏着玉牒,结果在关他的畅春园里头咽了气,“佟半朝”这势力也就此垮台了。