来山西旅行,这几个字你陌生吗?

嘿,各位旅行达人们!当你计划着来山西畅游一番时,可别小瞧了这儿的地名。从解州关帝庙的 “解”,到洪洞大槐树的 “洞”,再到长子县的 “长”,这些字看似普通,可一读起来,说不定就让你闹笑话,在不经意间遭遇一些“小尴尬”。

你自信满满地向当地人询问前往心仪景点的路线,却可能因为一个地名的发音错误,换来对方疑惑的眼神。别小瞧这些地名,它们可不只是简单的标识,背后藏着千年的历史变迁、独特的地域文化。

在山西,有许多地名的读音并非如你所见那般“理所当然” 。这篇文章,就将带你纠正这些地名的正确读音,避免旅行中的尴尬,让你在领略山西美景、感受其深厚底蕴的同时,也能准确地称呼每一处地方。

今天,咱就来唠唠这些容易让人摸不着头脑的字,让你对山西有更深的认识!

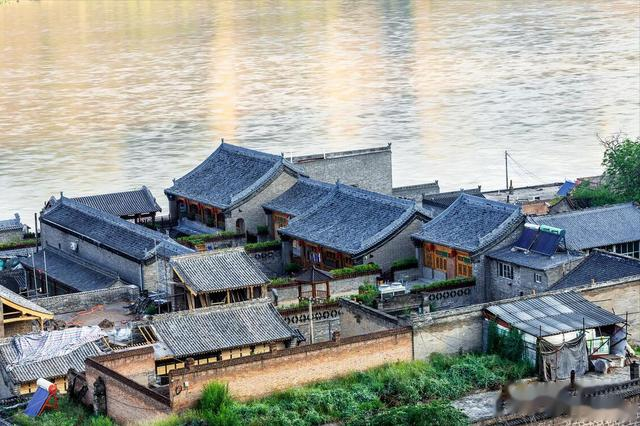

(大同古城)

云中古邑:大同的 “冈” 与 “岗” 之误当我们谈及山西大同,云冈石窟无疑是必不可少的。它与敦煌莫高窟、洛阳龙门石窟并称为中国三大石窟 ,于 2001 年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。这处石窟不仅是中国古代佛教艺术的巅峰之作,然而,很多人在提及云冈石窟时,常常会将 “冈” 字误读为 “gǎng”,正确的读音应该是 “gāng”。更有甚者将“冈”写成“岗”。

(大同)

云冈石窟的 “冈”,在古汉语中有山脊的意思,武周山的山形地貌恰似一道蜿蜒起伏的山脊,云冈石窟便依此而建,故而得名。云冈石窟是研究佛教文化、北魏历史和艺术发展的重要资料。它见证了佛教在中国的传播和发展历程,反映了北魏时期的政治、经济、文化和社会生活。

(应县木塔)

应州木塔下的读音真相在山西的北部,有一座名为应县的小城,它隶属朔州市,处在山西省北部、大同盆地南端 ,地理位置十分重要,东望恒山之险,南扼雁门之要,北连大同煤海,西依朔州电都。然而,很多人在提及应县时,常常会将 “应” 字误读为 “yīng”,正确的读音其实是 “yìng”。

应县之所以叫这个名字,据《应州续志》记载,是因为境内龙首、雁门二山南北相应,城当其间,故而得名。应县历史悠久,文物古迹众多,而最负盛名的当属应县木塔。这座木塔全称佛宫寺释迦塔,它是中国现存最高最古的一座木构塔式建筑,也是唯一一座木结构楼阁式塔,与意大利比萨斜塔、法国埃菲尔铁塔并称为世界三大奇塔。

(繁峙县)

繁峙县:“峙” 的正确发声繁峙县,位于山西省忻州市,处在山西省东北部、太行山西麓 。这里北倚恒山,南临五台山,山川壮丽,景色迷人。然而,“繁峙” 的 “峙” 常常被误读为 “zhì”,正确读音应为 “shì”。

关于繁峙县名的由来,有说法认为这里群山环绕,寺庙众多,且南北两山对峙,故而得名。繁峙县拥有丰富的历史遗迹,有精美的金代壁画岩山寺、明代壁画公主寺,这些壁画艺术造诣极高,堪称中国古代壁画艺术的瑰宝。

(岢岚县)

岢岚县:独特读音背后的故事岢岚县,读音为 “kě lán xiàn”,隶属于忻州市,地处山西省西北部。这里地势东南高,西北低,境内山峦起伏,沟壑纵横,拥有独特的自然风光。岢岚县历史悠久,可追溯至春秋时期,它曾是楼烦、林胡等少数民族的游牧之地。这里留存着许多历史遗迹,如宋长城遗址,它是中国目前保存较为完整的宋代长城之一。

这里的长城竟是由北齐、隋朝和宋朝三个王朝修筑而成,尤其是宋代长城的发现,填补了中国长城史上的空白。岢岚宋长城西起青城山,东至荷叶坪山 。是宋朝在复杂军事形势下的防御杰作,见证了宋辽对峙时期的风云变幻,对研究我国古代边塞防御体系、军事战略以及火器应用等方面,提供了弥足珍贵的实物资料。

原平古韵:崞阳镇的 “崞” 字之谜在原平市中东部,有一座崞阳镇,“崞” 字的正确读音为 “guō”,而非 “chún” 。这里区位优势显著,京原铁路、大运高速纵贯南北,使得崞阳镇成为连接南北的重要交通枢纽。崞阳镇历史可追溯至西晋永嘉四年(公元 310 年),并州刺史刘琨徙陉北五县于陉南时,崞县侨置原平县境,居今崞阳镇,始建城池。此后,隋大业二年(606 年),置崞县县治于此 。

这里的崞阳文庙,始建于元代,殿、祠、坊、阁、亭、台、楼、榭等百楹建筑星罗棋布,构设精巧,气势恢宏,是原平历史上一座极具魅力的儒学圣地 。它始建于元大德三年(1299 年),明洪武三年(1370 年),崞县知县周英对其进行重建,此后,明清两代多次对文庙进行修葺 ,不断完善其建筑规模与功能布局。2019 年 10 月 7 日,崞阳文庙被国务院核定并公布为第八批全国重点文物保护单位,这无疑是对其历史价值与文化意义的高度认可。

(阳泉盂县)

阳泉盂县的 “汖” 字传奇在阳泉盂县大汖村,“汖” 字在这里读音独特,为 “chǎng” 。这个字在现代汉语词典中释义为 “pìn”,与 “聘” 同音,意为高山流水。关于大汖村的起源,还有一段有趣的传说。相传某个朝代,有马姓一族,为躲避灾难从他乡走进这座大山,见这里山清水秀、土地肥沃,便决定在此修筑家园。此后,不知因何缘故,村子曾一度空寂。直到元末明初,韩家三兄弟从洪洞迁来,定居沙湖滩村,后来韩姓居民又从沙湖滩村搬至大汖,逐渐繁衍至今。

整个村子 50 余座小院落依一整块山体而建,从下往上层层叠叠,被当地人戏称为 “盂县深山里的布达拉宫” 。大汖村的房屋大多采用黄黏土与石头混合材料建造,有的还建成了二层楼房结构,不仅经济实惠,而且冬暖夏凉,造型美观。家家户户之间由弯曲和深浅不一的小巷相连,漫步其中,仿佛置身于一个迷宫之中,充满了神秘与趣味。

(万柏林区)

太原万柏林区:“柏” 的正确读法万柏林区,位于太原市城区西部、汾河西岸 。这里拥有众多的旅游景点和文化设施,如山西博物院,馆内藏品丰富多样,从远古时期的石器到明清时期的瓷器、书画等,应有尽有,是了解山西历史文化的重要窗口。

然而,很多人会将 “万柏林” 的 “柏” 误读为 “bó”,正确读音应为 “bǎi”。关于万柏林区名的由来,有一种说法是阎锡山曾选定此地为自己的墓地,因当时地表林木稀疏,便决定广种柏树,以期将来辟建陵园。由于种植的柏树多达万棵以上,此地最初被称为 “万柏陵”,后逐渐演变成 “万柏林” 。

(太原并州)

太原并州路:“并” 的声调之辨并州路,是太原市的一条重要交通干道,它北起五一广场,南至南内环街,贯穿了太原市的多个重要区域,在读音方面,“并州路” 的 “并” 常常被误读为 “bìng”,正确的读音是 “bīng”。并州,是太原的古称,在历史上有着重要的地位。

最初,并州的地域范围大致涵盖今山西太原、大同和河北保定一带地区 。《周礼》《汉书・地理志上》等文献均有相关记载,为并州的历史渊源提供了有力的文字依据。东汉时期,全国设十三州,并州刺史部设治晋阳,这也是太原称并州之始,“并” 字也成为了太原的简称。

(太原武宿机场)

武宿机场:“宿” 的方言读法太原武宿国际机场,是山西省的重要空中交通枢纽,承担着大量的国内外航班运输任务,为促进山西与国内外的经济、文化交流发挥着重要作用。它位于太原市小店区的武宿村,关于 “武宿” 的读音,在太原方言中,“宿” 应读 “xù” 。

据说武宿村原名永兴村,宋代时这里成为兵马教场,是通往榆次的必经之路,常有驻军在此巡守,故而更名为武宿村,意为武将住宿过的地方 。虽然在现代汉语词典中,“宿” 没有 “xù” 这个读音,但根据地名 “入乡随俗” 的原则,在当地,人们一直将武宿机场的 “宿” 读为 “xù” 。

(碛口古镇)

吕梁碛口:黄河之畔的 “碛” 字风云在吕梁市临县,有一座古渡口碛口镇,“碛” 字的读音常常让人犯难,正确读音为 “qì” 。碛口镇地处晋陕峡谷中部,黄河东岸,位于临县县城以南 48 千米处,镇区恰好处于湫水河与黄河的交汇处。这里的 “碛”,在古汉语中意为浅水中的沙石,而碛口镇的形成,正是由于黄河与湫水河在此交汇,大量沙石堆积,形成了大片的浅滩,故而得名。

碛口镇历史悠久,明清至民国年间,那时,黄河上的商船往来如梭,每天码头上停靠的船只多达 150 艘,各类服务型店铺如雨后春笋般涌现,达到 300 多家。来自全国各地的商贾云集于此,他们带来了丰富的商品,又将这里的特产运往四面八方。碛口镇成为了连接西北与华北的重要商贸枢纽,享有 “水旱码头小都会” 的美誉 。

(洪洞县)

洪洞县:“寻根圣地” 的读音洪洞县历史悠久,文化底蕴深厚。而大槐树移民的故事,更是让洪洞县声名远扬。“问我祖先在何处,山西洪洞大槐树。祖先故居叫什么?大槐树下老鸹窝。” 这首广泛流传的民谣,让洪洞县的大槐树成为了无数华夏儿女心中的根祖圣地。然而,很多人会将 “洪洞” 的 “洞” 误读为 “dòng”,正确的读音应为 “tóng” 。

元朝末年,由于战乱、灾荒等原因,中原地区人口锐减,土地荒芜。为了恢复经济,巩固统治,明朝政府从洪武三年(1370 年)至永乐十五年(1417 年),在洪洞大槐树下进行了大规模的移民活动,这场持续近 50 年,历经 18 次大规模的官方移民,涉及 1230 余个姓氏,人数逾百万,其范围之广、规模之大,堪称中国移民史上的壮举,如今,洪洞大槐树已成为全球华人心中的 “根”。

(隰县)

隰县与姑射山:生僻字的魅力隰县,位于山西省临汾市西北边缘,吕梁山大背斜中轴部 。这个 “隰” 字,读音为 “xí”,较为生僻,常常让人望而却步。据《尔雅》记载:“下湿曰隰。” 古代的隰州处在二水或三水交汇之地,城南又与西川河相汇,是一片地势低下、潮湿多水、平坦肥沃且生态环境良好的地方,故而得名。

隰县最有名的莫过于小西天了,这里的明代彩色悬塑艺术,堪称一绝,被誉为 “悬塑绝唱”,大雄宝殿内共有大小泥塑千余尊,这些悬塑以木为骨,泥质塑形,再贴金敷彩,金碧辉煌,富丽典雅 。千尊佛像按照 33 重天依次排列,尊卑有序,巨细得宜,它们造型生动、姿态各异,或坐或立,或飞天或说法,多而不乱、繁而不杂 。这些塑像高者达 3 米多,小者仅有拇指大小,有的灵动活泼,有的庄重肃穆,每一尊都仿佛被赋予了生命 。

而姑射山,这座位于山西省临汾市尧都区金殿镇姑射村的名山,“姑射” 中的 “射” 在这里读音为 “yè” 。姑射山自古闻名,在吕不韦所著的《吕氏春秋》中,就有尧为广招天下贤士,来到藐姑射山拜见四大贤人的记载。传说中,尧的夫人鹿仙女在这里与尧相逢并结为夫妻。战国时期的庄子在《逍遥游》中更是对姑射山的神人进行了精彩的描述:“藐姑射之山,有神人居焉;肌肤若冰雪,淖约若处子;不食五谷,吸风饮露;乘云气,御飞龙,而游乎四海之外;其神凝,使物不疵疠而年谷熟。” 这些古老的传说和记载,为姑射山增添了一层神秘而迷人的色彩 。

(长子县)

长子县:“长” 字的特定读音长子县,这座位于山西省东南部、长治市西侧的千年古县,地处上党盆地西侧,东望太行山,西枕太岳山,地势西高东低,三面环山。很多人容易将 “长子” 的 “长” 误读为 “cháng”,其实正确读音是 “zhǎng”。

长子县的得名,与上古时期的尧王长子丹朱受封于此紧密相关。尧,作为华夏民族的杰出领袖,其长子丹朱被封于斯,此地便有了 “长子” 之名。这里是著名神话传说 “精卫填海” 的发生地。发鸠山上,精卫鸟衔木石以填东海的故事代代相传,展现了古代劳动人民坚韧不拔的意志和战胜自然的决心。

如今,长子县还留存着众多的历史遗迹和文化景点,如法兴寺,这座寺庙始建于北魏神鼎元年(公元 401 年),寺内的唐石舍利塔、燃灯塔、宋塑十二圆觉像被誉为 “三绝” ,令人叹为观止。还有崇庆寺,其大士殿内的十八罗汉塑像,堪称 “宋塑之冠” ,在国内彩塑领域占据着殿堂级的地位。

(襄垣县)

襄垣县虒亭镇:名字的变迁与读音在长治市襄垣县西部,有一个风景秀丽、历史悠久的虒亭镇,“虒” 字读音为 “sī”,对于很多人来说较为生僻。虒亭镇地处上党盆地,这里地理位置优越,交通便利,208 国道、太焦铁路横贯东西,穿境而过。

虒亭镇原名 “虎亭”,春秋时期,晋国大夫羊舌赤前来此地为官,由于 “羊” 入 “虎口” 犯了地名忌讳,于是在来龙脉处筑亭镇虎,并将 “虎” 字改为 “虒”。“虒” 为古兽名,似虎,头上有角,能行水中。

虒亭镇人文资源丰富,东晋高僧法显就出生于此。法显是历史上赴西天取经第一人,比唐僧玄奘西天取经早 230 年,他不畏艰险,西行求法,历经磨难,最终从海上归来,带回了大量的佛教经典,为佛教在中国的传播和发展做出了重要贡献。

(大阳古镇)

大阳古镇:“大” 字的别样读法在晋城市泽州县,有一座大阳古镇,这里的 “大” 不读 “dà”,而读 “dài” 。它古称 “阳阿” ,秦始皇在此置县,汉主封国,西燕设郡,先后为县、侯国、郡的治所长达八百余年。大阳的兴盛,离不开丰富的煤铁资源。

春秋战国时期,这里的采矿炼铁业就已兴起,晋国最早使用的炼铁鼓风炉,在大阳发明和使用,战国著名的 “阳阿古剑” 也产自于此,彼时的大阳,已然成为北方各诸侯国制造兵器所需生铁的重要产地。明清时期,大阳的采煤、炼铁和铸造行业达到鼎盛,不仅铁锅、铁钉、铁锁等生活用具一应俱全,镰刀、斧头、铁锹、犁铧等农具也样样齐备 。每年,来自山西、河南、河北,甚至西北青海、甘肃、新疆的大批商人汇聚于此,铁货交易热闹非凡。

而真正让大阳声名远扬的,当属其制针业。大阳的手工制针历史可追溯至唐宋时期,在明清迎来巅峰,被誉为 “九州针都” 。据《天工开物》记载,“凡针先锤铁为细条,逐寸间断为针” ,制针并非简单的 “磨”,而是经过铁匠千万次的反复捶打,让铁具有钢性,再历经锉尖、炒针等共 72 道精细工艺,一根针才得以制作完成。其中,凿孔最为艰难,要在约 1 毫米宽的针面上,一次性凿出约 0.5 毫米宽的针孔,力度、火候、方位必须恰到好处。大阳所制钢针光滑锋利,不折、不锈、不断线,品质上乘,不仅畅销全国,还随着茶马古道走出国门,德国学者李希霍芬在著作中就曾描述,“大阳钢针,供应着这个大国的每一个家庭,并远销中亚一带” 。

砥洎城:读音与建筑的双重震撼位于晋城市阳城县润城镇的砥洎城,“砥洎” 的读音为 “dǐ jì”,常被人误读。这座城建于明末以前,建筑在一座小山咀上,南接村镇,北临沁河,三面环水,呈半岛状,远望如砥柱挺立中流,故而得名。

砥洎城的建筑特色鲜明,城墙高 12 米左右,临水部分更是高达 20 米,西侧临水城墙随地势呈梯状分为两层,两层之间有坡道连通。其城墙采用独特的坩锅与石条混砌结构,外侧包以青砖,内侧密密麻麻、整整齐齐排列的坩锅,构成了真正的 “蜂窝城墙”。这种结构不仅坚固耐久,还因坩锅中空,起到了很好的保温和隔热效果,使得城内房屋冬暖夏凉 。

(芮城)

垣曲、临猗与芮城:读音与文化交织垣曲县,位于山西省南部、运城市东北隅,“垣曲” 读音为 “yuán qǔ” 。这里历史悠久,商、周时叫 “亘方”,秦时置县,宋时因周围皆山,如垣之曲,故而得名 “垣曲” 。垣曲县自然风光旖旎,历山自然生态旅游区景色迷人,这里山清水秀,森林茂密,是众多珍稀动植物的家园,被誉为 “华北动植物基因库” 。

其中网红打卡地舜王坪,作为历山的主峰,海拔 2358 米,因舜帝曾在此耕种而得名,是一片广袤无垠的天然大牧场,5400 余亩的亚高山草甸连绵起伏,每至七、八月间,草甸上繁花似锦,五彩斑斓的花朵竞相绽放,微风拂过,花朵摇曳生姿,仿佛一片花的海洋,令人陶醉其中。站在坪顶极目远眺,三面悬崖峭壁下,是绵延无际的原始森林,茂密的树林郁郁葱葱,山峦起伏其间,宛如绿色海洋中的小岛,随波荡漾,蔚为壮观 。

临猗县,地处山西西南部、运城盆地北沿 ,其名常常被误读,正确读音是 “lín yī” 。临猗县古称郇阳,是山西省运城市下辖的一个县。这里历史文化底蕴深厚,早在夏朝时期,今临猗县一带就属古冀州之地。殷商时,为 “郇瑕氏之墟” 。临猗县还是山西省的粮棉大县,气候温和,土壤肥沃,光照充足,灌溉便利,农业生产条件得天独厚,素有 “山西乌克兰” 之称 。

芮城县,位于山西省西南端、黄河中游 ,读音为 “ruì chéng” 。芮城历史悠久,是中华民族和中华文明的发祥地之一,是黄河文明的重要源头和 “古中国” 的核心区域。180 万年前西侯度就有先民活动,《诗经・伐檀》也采撷于此 。芮城县的永乐宫更是闻名遐迩,这里保存着大量精美的元代壁画,其艺术价值极高,堪称中国古代壁画艺术的珍品。壁画内容丰富多样,包括道教神仙、神话故事等,画师们以精湛的技艺和细腻的笔触,将这些故事生动地展现在世人面前,让人叹为观止 。

(解州镇)

解州镇:关羽故乡的读音印记解州镇,位于山西省运城市区西南 20 公里处,这里是三国时期蜀汉名将关羽的故乡,是一座历史十分悠久的古城 。然而,“解州” 的 “解” 字读音常常引发争议,在当地,它的正确读音为 “hài” 。

解州镇的关帝庙,全称解州关帝庙,是我国现存最大的关帝庙,被誉为 “武庙之冠” 。这座庙宇始建于隋开皇九年(公元 589 年),历史上多次扩建和修葺,形成了如今庞大而宏伟的建筑群。庙宇总面积达 22 万平方米,包括结义园、正庙、御花园和东西宫几部分。其建筑风格庄重典雅,“如鸟斯革,如翚斯飞”,尽显皇家气派 。

结语好啦,这下把这些一读就错的地名都搞清楚啦!以后去山西,跟别人介绍这些地方,那叫一个自信。可别忘了,这些特别的读音,都是山西独特文化的一部分呢。愿你在山西的旅行,因为这些正确的读音,更加精彩!