真相其实很“凡尔赛”,县太爷们压根没管那么多事,那些史书上写的勤政爱民,听听就好,他们真正操心的,无非是三件事:别造反,税收够,案子别积压。

时代如潮水般涌动,不断冲刷着社会的每一个角落,可在县级治理的领域里,却有着始终如一的坚守,这三大目标如同三根支柱,稳固地支撑着整个治理体系。

在那个年代,县级治理,说起来县令是老大,但实际情况就像是县令只是个“挂名CEO”,真正忙活的是维持地方不打架、税收得收齐,还得时刻提防着老百姓别集体“起义”。

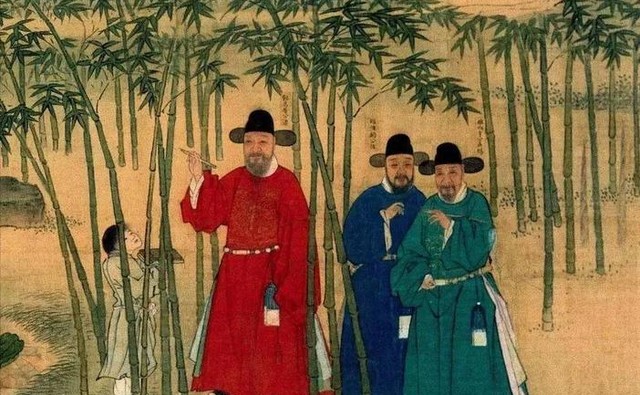

中国古代的历史长河中,行政区划与官职制度的演变如同一幅波澜壮阔的画卷,缓缓展开,记录了封建社会的辉煌与沧桑。

从秦汉到明清,随着朝代的更迭,地方行政体系经历了从简单到复杂、从松散到严密的过程,而在这其中,县级行政区作为最基本的治理单元,其治理模式却透露出一种独特的“简约而不简单”的智慧。

秦汉时期,郡县制的推行标志着中国地方行政体系初步成型,郡守、郡尉、县令等官职的设置,体现了中央政府对地方的有效管控。

以岭南地区为例,秦始皇派任嚣、赵佗征服岭南后,设南海郡、桂林郡和象郡,以尉代守,强化军事管理。

这一因地制宜的举措,既保证了新郡的稳定,又为郡县二级地方行政体制在全国范围内的铺开奠定了基础。

时间一晃,咱们来到了两汉时期,这时候的太守(原来的郡守换了个洋气的名字),那可是威风凛凛,权力大到几乎能跟一方诸侯媲美。

军政大权一把抓,连手下的小弟(吏人)都能自己说了算,简直就是个小朝廷嘛,不过,权力太大也有烦恼,这不,汉武帝看不下去了,心想:“你这太守权力这么大,我这中央政府的面子往哪儿搁?”

于是,他灵机一动,搞了个刺史制度,就像是派了个“纪委书记”去盯着太守,这样一来,中央和地方的力量就达到了一种“相爱相杀”的平衡。

但你猜怎么着?时间一长,这刺史的权力也跟着膨胀起来,最后直接升级成了州牧,成了地方上的军事行政一把手。

这下可好,州从原来的监察区摇身一变成了行政区,三级地方行政区划的时代就这么轰轰烈烈地开启了。

再往后说说唐宋那些事儿,唐朝时候,又恢复了州制,刺史又成了州长官,不过这次还多了个“府”的概念,亲王或者高官挂个“府牧”的名头,但真正干活的还是府尹。

到了宋朝更逗了,州、府的长官变成了“知州”、“知府”,听起来就像是“临时工”一样,官阶和实际职务还得分开,这一招,中央集权那是进一步加强,皇帝的心里那叫一个美!

这一时期,县级治理虽然依旧以维持秩序、确保税收为主,但随着文人士大夫群体的崛起,不少担任刺史、知府的文人开始注重地方经济、文化的发展,使得县级治理的内涵更加丰富。

县尉,作为治安的守护者,每日巡逻于街头巷尾,眼神锐利如鹰,心中警钟长鸣,时刻警惕着任何可能引发民变的苗头。

他们的步伐坚定而沉稳,仿佛每一脚都踏在了民众的心坎上,带来安宁与秩序,主簿,则如同精明的账房先生,手中算盘拨动不息,心中账目清晰如镜。

他们深知税收的重要性,每一笔账务都务求准确无误,确保国库充实,民生无忧,而县太爷,作为一县之长,更是身负重任。

他们既要协调各方利益,确保上级任务顺利下达并执行;又要眼观六路,耳听八方,随时应对各种突发情况。

他们的心中,既有对上级的忠诚,也有对民众的关怀,可在这看似严密的治理体系中,却隐藏着一种微妙的平衡。

在古代中国的广袤大地上,县级治理犹如一幅细腻的画卷,缓缓展开。在这幅画卷中,县衙与乡绅,这两股看似独立却又紧密相连的力量,共同编织了一幅复杂而精致的治理图景。

县衙,作为中央政府在地方的延伸,本应是基层治理的核心,可在这独特的治理模式下,县衙人员却并未过多地介入繁琐的基层事务。

他们如同高明的棋手,深谙“放权”之道,将治理的重任巧妙地交给了地方上的乡绅地主。

这些乡绅地主,他们凭借着自己的威望、智慧和人脉,在基层社会中扮演着举足轻重的角色。

他们调解纠纷,如同和风细雨,化解了村民间的矛盾;他们组织生产,如同巧手织工,编织了地方经济的繁荣;他们维护秩序,如同坚定磐石,守护了地方的安宁与稳定。

在这乡绅自治的体系中,每一个细节都透露着智慧与默契,乡绅们深知,他们的权力并非来自官方的授予,而是来自民众的信任与尊重。

因此,他们在治理中格外注重平衡与公正,努力做到让每一个村民都心悦诚服,但正如阳光之下总有阴影,这种治理模式也存在其局限性。

县衙的有限介入,虽然给予了乡绅地主极大的自主权,但也为一些不法之徒留下了可乘之机。

一些地方豪强利用自己的势力,肆意扩张,甚至公然挑战法律与道德的底线,他们的不法行为如同暗流涌动,逐渐在基层社会中积累成隐患。

更为深远的是,这种过度依赖乡绅地主的治理体系,悄然间在土地上播下了割据的种子,随着乡绅势力的日益壮大,一些地方逐渐形成了以乡绅为核心的势力范围。

这些势力范围如同一个个小小的独立王国,虽然在一定程度上维护了地方秩序,但也对中央集权构成了潜在的威胁。

这种治理智慧,在当时的历史背景下,无疑是一种相对合理且有效的选择,但随着时代的变迁,这种治理模式也面临着新的挑战,如何让治理之光照得更远,让阴影更少?

这成为了摆在后人面前的一道难题,回望历史,我们不禁为古代中国县级治理的智慧与勇气而赞叹。

在那种复杂多变的社会环境中,他们能够创造出这样一套独特而有效的治理体系,实属不易。

而今天,我们更应该从中汲取智慧,结合现代社会的特点与需求,探索出一条更加符合时代发展的治理之路。

在这条探索的道路上,我们或许可以借鉴古代乡绅自治的精髓,注重发挥民间力量在基层治理中的作用;同时,我们也需要加强中央政府的监管与调控,确保地方治理不偏离正确的轨道。

只有这样,我们才能让治理之光照得更远、更亮,让阴影逐渐消散,迎来一个更加和谐、稳定、繁荣的社会。

这种“简政放权”的治理模式,虽然看似粗放,但却在实践中展现出了惊人的稳定性和韧性。

一方面,它减轻了县衙的负担,使得县衙能够集中精力处理核心事务;另一方面,它充分利用了地方资源,发挥了乡绅地主在地方治理中的积极作用。

在古代社会,中央政府往往需要不断调整和完善地方行政体系,以平衡中央与地方、官员与民众之间的关系。

而随着时间的推移和社会的变迁,这种治理模式也在不断地调整和完善中,为中国古代社会的稳定和发展作出了重要贡献。

主要信源:

民政微语 发布于 2024-12-23 “古代地方官名里的行政区划「演变记」”的 报道

吉林机关党建 发布于 2013-05-05 “古代的机关大院:县衙中住的都是什么人”的报道

人民融媒体 发布于2022-08-29 “古代中国的政府机构简易吗”的报道

不扰民的话 谁闲得蛋疼天天跟你对着干

佛儒孔孟五术之道被运用到了极致