1、老君台

老君台,位于河南省商丘市梁园区政府西北1公里处,距三陵台景区3公里、清凉寺景区2公里、距沈鲤墓6公里,北距商丘黄河故道生态旅游区15公里。

梁园盛行“七台八景”之说。所谓“七台八景”之台,往往是指台基堌堆而言,大多是古人类留下的文化遗迹。人类为生存择高而居,吃剩食物、用过东西铺在地上,地面逐年加高,便成台地。春秋后贵族墓地大规模封土,墓上封土称“坟”,大的堌堆称“冢”,都经层层夯打。到了汉代,台地上往往成为家族墓地,东汉之后,佛教传入中国,寺院往往建在这些高冈台地上。所以至今所能见到的豫东一带的土堌堆,凡称台,不是古代文化遗址,就是古代寺庙基址,或是春秋战国墓葬所在。由于黄河泛滥,大量古遗迹被掩埋在沙土之下,由于“台”地势比较高,因而可以保持至今。

商丘梁园老君台形状为一卧牛状土堆,长53.6米,宽30米,高出地面6.3米,占地面积约1600多平方米,台上荆棘丛生,台下瓦砾遍地,远远望去,有如卧牛观日。台上原有老君庙,为一处有规模的建筑群。资料显示,老子作为道家学派的创始人、曾经的归德乡贤被列于重要位置。在商丘史志馆里,已经泛黄的清代《归德府志》,老子作为归德名人而留驻史册。后人为纪念老子,在此筑起了这座高台,台上有庙称老君庙,《后汉书·桓帝纪》记载,老子祠最迟在东汉时就有了,以后各地均盖有老君庙。梁园区老君台上的老君庙起初建于何时,已无从考证。

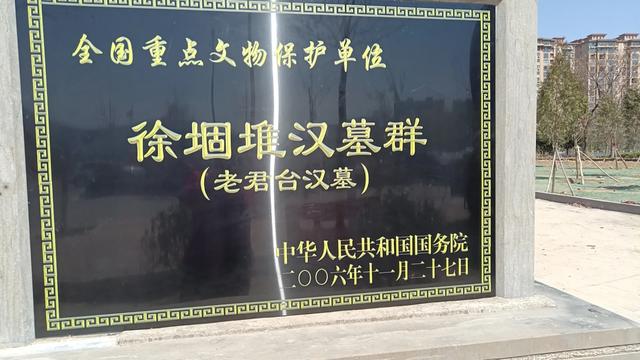

老君台常年钟声、经声不绝于耳,据文物部门考证,台下4米处为一大型汉墓,墓葬四壁为石头砌成,高7米等,规模庞大。1964年商丘邮电部门挖防空洞时发现的。据文物部门考证,墓葬四壁为长方条石垒砌,石条上还有刻字“睢阳”;墓室高约7米,规模庞大,结构坚固封闭完好。根据老君台高大的封土堆、用石条垒砌的多室墓等迹象推测,此处有可能是东汉时期梁王有功大臣的墓葬。

汉桓帝曾亲自祭祀老子,把老子作为仙道之祖。唐代皇帝曾尊封老子为“太上玄元皇帝”。在宋代加封号称“太上老君混元上德皇帝”。从此,老子就变成了“太上老君”。老君台上老君庙里供奉的老君即老子。当地群众说,每年农历二月十五日,为老子的生日,从这天起,庙会5天。庙会一开,八方来拜,敬神上香,祈愿还家。

2、庄周故里

庄周故里位于河南省商丘市民权县庄子镇东北三里的青莲寺村。是河南省级重点文物保护单位、国家AAA级旅游景区。交通参考路线:从民权中心汽车站进入庄周大道………

庄周故里在商丘市民权县庄子镇,不仅有文献记载为据,而且在民权县古蒙泽的所在地,留下了许多有关庄周的传说和遗迹。在今民权县顺河乡青莲寺村(此村名以唐代青莲寺而得名,非战国时期的原名) 的北街,被称为庄子胡同,原有古宅一处,为庄子故居,故居南端为庄子讲学堂,后毁于水灾,今荡然无存。在其东南隅,有一口水井,水井深数丈,井壁坚如文石,光泽似黑玉,泉清而味甘,传说为庄子生活汲水之井。

庄子故里不远处的唐庄村东有庄周墓,现存墓冢高2米,面积约20平方米,墓前所立一镌刻有“庄周之墓”四字的墓碑为清乾隆五十四年所立,碑高1.8米,宽0.67米,阳刻“庄周之墓”,阴刻重修庄周墓碑记题名。庄子墓葬虽然简陋,由于他是世代敬仰和世界闻名的文哲大师,所以每年仍吸引了海内外众多游客前来拜谒凭吊。

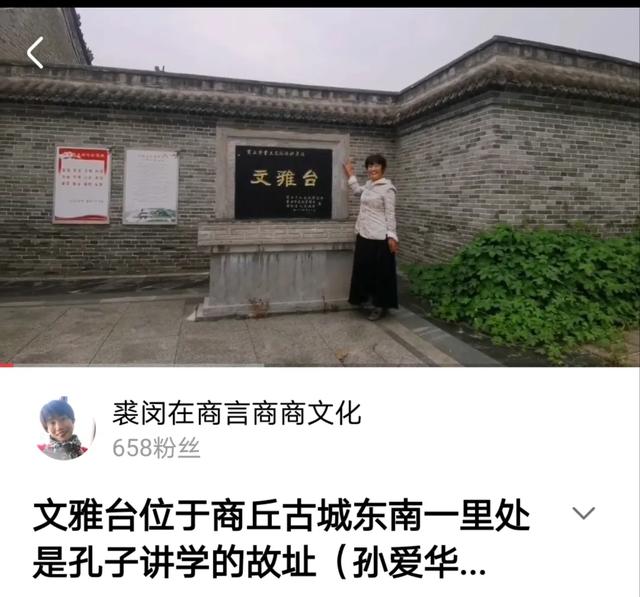

3、文雅台:位于商丘市睢阳区商丘古城南湖东南畔,是当时孔子在宋国(今商丘)的讲学旧址。

在商丘古城南湖的东南角,有一处名曰“文雅台”的古迹。史载,春秋时期,公元前五世纪末,孔子适宋,与随行弟子讲学习礼于宋国都城外一棵大檀树下,司马桓魋(音tuí)欲杀孔子,拔其树。公元前154年西汉“七国之乱”之后,汉景帝刘启在位期间,诸侯国梁国国君梁孝王刘武因敬慕孔子而在其讲学处修建了亭台楼阁以示纪念,并常于司马相如、枚乘、邹阳等文人雅士吟诗作赋于此。后人认为这里是孔子的讲学习礼之处,又是司马相如等文人雅士的游览胜地,颇有文雅之风,而谓之曰"文雅台"。

这也是两千多年前的宋国,曾发生孔子“微服过宋”的故事。当时的孔子微服穿着可谓是简朴至极,以致于被人称为“丧家之犬”。

文雅台这里就是当年孔子微服过宋并在此讲学的旧址,“相传即其故处”(清康熙《商丘县志》)。据载,孔子在宋景公二十五年(公元前492年)从曹国来到宋国,在宋都东门外的檀树下与众弟子一边习礼讲授儒学,一边宣传他的政治主张。宋国司马桓魋闻讯后,想起孔子谴责他的事情:桓魋铺张实行厚葬,将原来的木椁改为石椁,孔子对此大发议论,“孔子在宋,见桓魋自为石椁,三年而不成,工匠皆病。夫子愀然曰:‘若是其靡也。靡侈死不如朽之速愈。’”(《孔子家语·曲礼子贡问》)为此,桓魋一直怀恨在心。孔子正好送上门来,于是他派人伐倒大檀树警告恫吓。孔子以为桓魋要加害于他,仓惶带领众弟子离开宋国。《孟子·万章上》还原了当时的情景:“孔子不悦于鲁卫,遭宋桓司马将要而杀之,微服而过宋。”