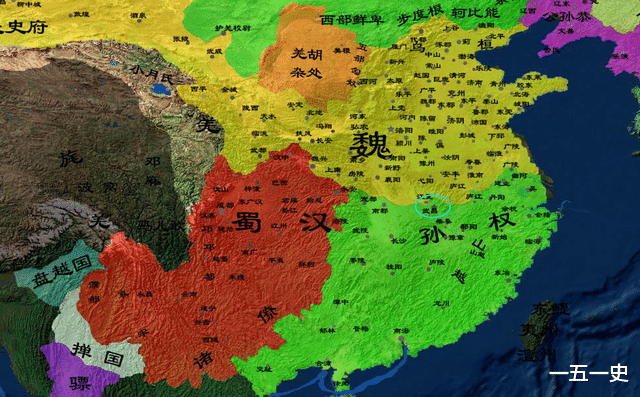

在三国历史的宏大叙事中,东吴总是笼罩在曹魏的雄浑与蜀汉的悲情之下。当人们津津乐道曹操的枭雄气概、诸葛亮的鞠躬尽瘁时,孙权治下的东吴却常常沦为故事中的配角。这种历史认知的偏差,恰似一幅未完成的山水画卷,江南的烟雨楼台在史家的笔墨间逐渐褪色。当我们拂去《三国演义》的文学滤镜,直面《三国志》的原始记载,会发现这个被轻视的政权实则开创了江南文明的第一个黄金时代。

传统史观下的东吴形象西晋陈寿在《三国志》中将曹魏奉为正统,将吴蜀降格为"僭伪",这种叙事策略直接影响了后世史家的判断标准。司马光在《资治通鉴》中延续这种偏见,将曹魏年号作为时间主轴,使得东吴在历史长河中始终处于次生文明的尴尬位置。这种书写传统形成的认知惯性,让东吴的治国成就长期湮没在道德评判的尘埃里。

罗贯中在《三国演义》中将赤壁之战的主角光环赋予诸葛亮,让"草船借箭""借东风"等虚构情节遮蔽了周瑜的真实军事才能。京剧舞台上的白脸孙权、反复无常的吕蒙,这些艺术形象经过数百年的传播,在民间记忆中构筑起东吴"背信弃义""目光短浅"的刻板印象。当历史事实与文学想象交织,真实的三国鼎立格局在通俗文化中逐渐失衡。

古代史家多出身中原士族,他们的笔墨自然倾向记录黄河流域的文明进程。杜佑在《通典》中记载江南"地广人稀,饭稻羹鱼",这种描述延续了司马迁《史记》中的江南观,却忽视了孙权时代"铸山为铜,煮海为盐"的产业革命。当北方史家将长江视为蛮夷之地的边界时,东吴却在此构建起连接海洋文明的枢纽。

东吴的历史成就东吴的海洋战略打开了中国历史的蓝色篇章。

黄龙二年(230年),卫温舰队抵达夷洲的壮举,比郑和下西洋早1180年。这支万人舰队不仅完成了大陆政权对台湾的首次经略,更开辟了北至辽东、南抵交趾的海上走廊。

在建业城外,孙权建造的"扶海洲"船坞可同时建造二十艘楼船,其造船技术使"舟楫之盛,自古未有"。这些海上开拓为后来的"海上丝绸之路"埋下了伏笔。

经济变革在江南沃土上悄然发生。

孙权推行的"复客制"解放了山越生产力,二十年间使在籍人口增长三倍。钟离牧在永兴垦田,三年间将盐碱地改造成"亩产三斛"的膏腴之地;陆逊在武昌兴修水利,创造出"水田之利,通于江淮"的农业奇迹。更值得关注的是,吴国五铢钱的流通范围远至林邑(今越南中部),在交州(今两广地区)出土的东吴商业契约文书,证明着江南商业文明的早熟。

文化融合在长江两岸绽放异彩。张昭主持的"建安七子"南迁,使中原典籍在战乱中得以保全;虞翻在岭南注《易》,开创了江东易学传统;陆绩制作的浑天仪,将荆州学派的天文学推向前所未有的高度。葛洪在《抱朴子》中记载的"吴人好巫",实则保留了楚文化的浪漫基因,这种文化特质后来成为六朝文人放达风流的源头。

东吴被轻视的深层原因历史书写的话语权掌握在中原史家手中,他们往往从自身立场出发,有意无意地贬低东吴的历史地位;地理文化偏见如同无形的筛网,过滤了东吴的历史贡献;文学演绎的二次塑造加剧了东吴的形象扭曲,三者相互叠加影响了后人对东吴的认知。

东吴的历史地位需要重新评估。它不仅是三国鼎立中的重要一极,更是江南文明发展的重要推动者。在现代史学视野下,我们应该摒弃传统偏见,客观认识东吴在政治、经济、文化等方面的贡献。这种重新认识不仅有助于我们更全面地理解三国历史,也能为当代区域发展提供历史借鉴。

鼠吹小仙女又造谣了[得瑟]

曹魏和蜀汉为了各自的目标打开花了,东吴却在一边自己内斗~~他不是鼠辈谁是?[并不简单]

大魏吴王

正史三国志推崇魏晋,深入人心的小说三国演义则是尊蜀,一直没有推荐的东吴自然成了背景板,让人随意抹黑。

东吴鼠辈早有定论,几个垃圾总想用现在的观点衡量古人,改变不了什么的

大魏吴王存在感也不低吧

江东鼠辈。鼠是什么意思。