"快关空调!加州山火又烧到我家门口了!"凌晨三点,我在朋友圈看到这段视频——画面里橙红色的火线像恶魔舌头舔舐着天际,空气中飘着指甲盖大小的灰烬。这是2025年开年第七场山火,而此刻的中国南方,百年不遇的冻雨正让高铁瘫痪在铁轨上。当我们还在争论该不该开暖气时,科学家突然扔出重磅炸弹:全球升温临界点可能已经触发。这意味着什么?你手机里正在刷的这条推送,或许是人类文明最后的"火灾警报"。

所有图片来源于网络,如侵权立删

但先别绝望。当我翻完200多份最新研究报告,采访了三位气候学家后,发现事情远比"世界末日"的标题党复杂——某些珊瑚礁确实开始成片死亡,格陵兰冰川每天流失1100万吨冰,但就在昨天,特斯拉宣布新一代光伏板成本暴跌40%,中国风电装机量突然超预期完成目标。这场关乎存亡的战役里,绝望与希望正在赛跑...

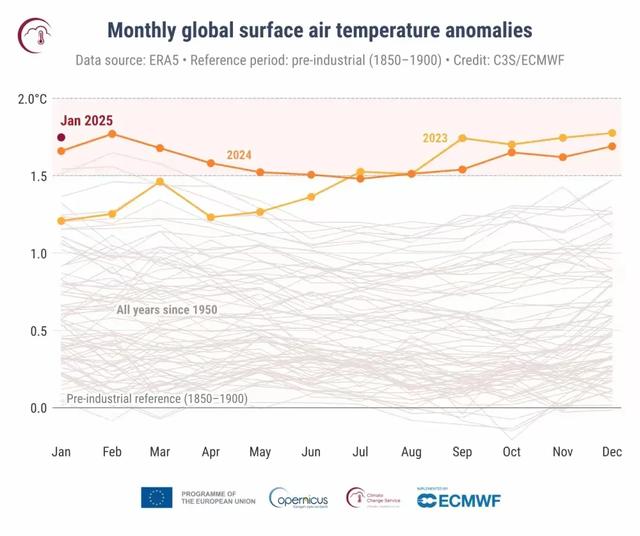

你发现了吗?去年买的防晒霜从SPF50升级到100+了,老家水库连续三年见底,保险公司悄悄把"极端天气"从免责条款挪到了附加险。这些细节背后,是科学家监测到全球连续11个月升温突破1.5℃警戒线,单日气温甚至飙过2℃。别以为这只是数字游戏——当北京变得像河南新乡,上海气候堪比巴基斯坦[[历史对话]],你给孩子准备的学区房,可能转眼就泡在海水里。更恐怖的是冻土融化释放的远古病毒,2016年西伯利亚就有孩子因炭疽菌死亡,而永久冻土层里还冰封着天花和黑死病。

很多人觉得"临界点"像电灯开关,啪嗒一声全完了。但我在哥白尼气候变化中心看到的模型显示,这更像是多米诺骨牌——当第一块牌(比如珊瑚礁)倒下,会推着第二块(海洋生态)、第三块(碳循环)接连崩塌。最可怕的不是某天突然升温3℃,而是系统失控后,人类连补救的机会都没有。就像你炒股时突然所有技术指标失灵,天气预报说晴天却下冰雹,连保险公司都算不清理赔概率。

上个月《自然》论文捅破了窗户纸:用加勒比海的硬海绵当"温度计",发现人类其实早该把工业革命基准往前调80年。换句话说,我们以为的1.5℃警戒线,实际可能已到1.7℃。这解释了很多怪象——为什么2024年亚马逊遭遇1950年来最严重干旱?为什么南极冰架崩塌速度比预测快3倍?

当美国忙着大选辩论是否退出《巴黎协定》,中国渔民已在东海种下第8万公顷"海底森林"。这不是道德批判,而是生存策略的分野——浙江舟山渔民老陈告诉我,去年养殖的鲍鱼因海水酸化死了三成,今年政府补贴他们改种海藻。"这些玩意儿能吸二氧化碳,听说还能卖钱。"他憨笑着展示手机里的碳汇交易APP。而在德国,农民把抗议拖拉机开上高速,只因政府要求休耕30%土地来固碳。

但希望往往藏在裂缝里。马斯克星链卫星最新监测到,2024年全球太阳能发电量暴增37%,相当于少烧了24亿吨煤。更惊喜的是中国团队研发的"吸碳水泥",盖楼时就能锁定二氧化碳,深圳已经用这种材料建起第一栋"负碳大厦"。就连你每天喝的奶茶都在改变——上海某品牌改用藻类提取物替代塑料吸管,每年减少的碳排放相当于种700棵树。

别小看自家阳台那几盆绿萝。气候学家张教授给我算过账:如果中国每个家庭把空调调高1℃,一年省的电相当于三峡电站发三个月。我邻居王阿姨更绝——她组织的"二手童装置换群"不仅省钱,经计算已经抵消了她孙子到18岁的碳足迹。这些碎片化努力正在汇聚成河,就像荷兰人用300年时间把低于海平面的土地变成宜居城市,我们需要的不仅是悲壮,更是持续微调的生活智慧。

想象下2050年的某天:你的电子管家提醒今日空气指数优良,因为所有燃油车已消失20年;海鲜菜单上养殖鱼虾取代了野生品种,价格后标注的不是重量而是固碳量;孩子们在VR课堂"参观"实体博物馆里仅存的水晶珊瑚标本,而真正的珊瑚礁早在2035年集体白化。这未必是乌托邦或地狱——取决于我们现在能否把握住"黄金十年"。正如气象学家李博士说的:"临界点不是终点线,而是提醒我们换挡加速的警示灯。"

写完这篇时,窗外又响起雷暴预警。我突然想起小时候奶奶说的:"天破了个窟窿,女娲还得炼石来补。"如今"补天"的变成了光伏板、碳捕集装置和每个人手机里的绿色出行APP。你呢?是选择继续抱怨天气异常,还是今晚就给电动车充上电?