在全球发展格局中,粮食安全始终是关乎国计民生的核心议题。随着人口增长与气候变化双重压力加剧,粮食供需矛盾日益凸显。作为拥有14亿人口的发展中大国,中国虽已实现谷物基本自给,但大豆、玉米等作物仍存在结构性缺口。这种现实促使我们必须以更宏观的视野审视粮食生产布局,探索新的战略增长极。

我国传统产粮区集中在黄淮海平原与东北平原,占总产量七成以上。但耕地资源过度集中带来生态承载压力,气候变化导致的极端天气频发更凸显出单极布局的脆弱性。在此背景下,占国土面积六分之一的新疆,因其独特的地理条件与资源禀赋,展现出构建第二粮仓的巨大潜力。

新疆地域辽阔,虽以沙漠戈壁为主,却蕴含着特殊的农业生产优势。塔里木河、伊犁河两大流域形成的冲积平原,配合年均2800小时的光照资源,具备发展高效农业的天然条件。喀什地区的无霜期长达210天,伊犁河谷年降水量达400毫米,这些指标均达到优质农区标准。通过现代水利设施建设与土壤改良技术应用,可将理论潜力转化为实际产能。

冰川融水与山地降水形成的季节性水资源,为农业开发提供了基础保障。近年来,昆仑山与天山积雪加速消融,虽然加剧了局部洪涝灾害,却也带来水资源总量增加的客观事实。科学调配这些水资源,实施滴灌、暗管输水等精准灌溉技术,完全可能在沙漠边缘打造新型绿洲农业体系。

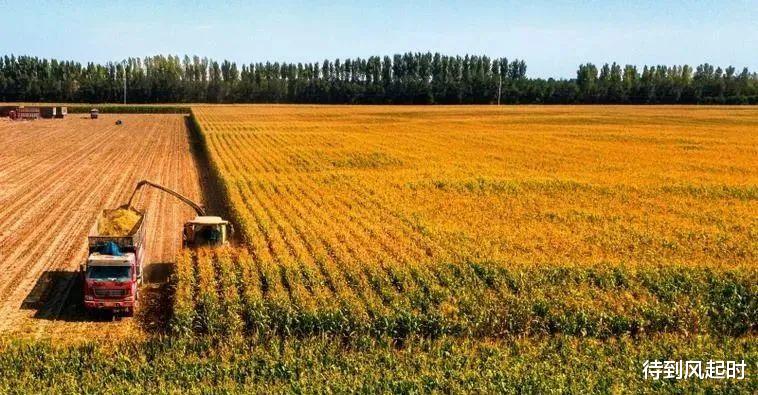

国家在塔克拉玛干沙漠北缘已建成百万亩现代农业示范区,采用光伏治沙与节水农业结合模式,棉花单产达到全国平均水平的1.8倍。这种成功实践验证了沙漠边缘地带农业开发的可行性。若将类似模式推广至塔里木盆地南缘,预计可新增耕地3000万亩,相当于再造一个成都平原。

构建新型粮食生产基地需要突破传统发展模式。建议在喀什、伊犁设立农业特区,实施特殊土地政策与人才引进机制。通过税收优惠、科研补贴等政策组合拳,吸引农业龙头企业与科技人才西进。目前已有多家育种企业在和田建立试验基地,利用干旱气候培育出抗旱小麦新品种,亩产突破500公斤。

人口合理流动是区域开发的关键要素。数据显示,新疆每平方公里人口密度仅为全国的六分之一。若通过户籍制度改革与就业保障措施,引导2000万人口有序迁入,既能缓解东部城市人口压力,又可形成稳定的农业劳动力储备。深圳对口支援喀什的经验表明,产业带动型移民能有效促进区域经济造血功能。

基础设施建设是农业开发的先决条件。需重点推进“西水东调”水利工程,将伊犁河富余水量引入塔里木盆地。当前在建的阿尔塔什水利枢纽,设计库容22亿立方米,建成后可灌溉540万亩耕地。配合交通网络升级,构建“三横三纵”铁路网,确保农产品48小时内运达全国主要消费市场。

科技创新是提升产能的核心驱动力。应建立国家级农业科技研发中心,重点突破盐碱地改良、智能灌溉、荒漠化防治等技术瓶颈。石河子大学研发的“棉秆还田”技术,使土壤有机质含量三年提升30%,该模式可在南疆广泛推广。同时发展智慧农业,运用卫星遥感与物联网技术实现精准种植。

生态保护是可持续发展的根本底线。农业开发必须遵循“宜耕则耕、宜草则草”原则,建立严格的生态红线制度。在塔里木河下游实施生态输水工程,保证胡杨林核心区年均输水量不低于3.5亿立方米。推广草田轮作制度,通过苜蓿种植改善土壤结构,形成农牧结合的循环经济模式。

市场机制在资源配置中应发挥决定性作用。建立全国性农产品期货交易平台,完善粮食价格形成机制。支持农业合作社发展订单种植,通过“企业+基地+农户”模式降低市场风险。阿克苏苹果产业的成功经验显示,品牌化运营可使农产品溢价率达200%以上。

区域协同发展是提升整体效益的关键。推动新疆与中亚国家建立农业合作示范区,引进优质种质资源与先进农机装备。霍尔果斯口岸已建成跨境农产品加工园,年处理进口粮油能力达50万吨。这种双向开放格局既保障粮食进口安全,又为技术输出创造机遇。

财政金融支持体系需同步创新。设立专项发展基金,通过PPP模式吸引社会资本参与基础设施建设。开发农业保险新产品,将干旱、风沙等自然灾害纳入保障范围。试点耕地占补平衡跨省交易,允许东部省份购买新疆耕地指标,反哺西部开发资金需求。

人才培育是长效发展的根本保障。实施“银龄专家”计划,鼓励退休农业技术人员赴疆指导。在职业院校开设现代农业技术专业,年培养本土技术人才5万名。建立院士工作站与博士后流动站,重点解决盐碱地改良等关键技术难题。

文化融合是区域稳定的重要基础。通过建设嵌入式社区促进民族交流,发展特色农业观光旅游。和田地区的核桃文化节已形成品牌效应,年吸引游客超百万。这种农旅融合模式既传播农耕文化,又拓宽农民增收渠道。

风险防控机制需提前布局。建立粮食生产风险预警系统,实时监测土壤墒情与病虫害动态。储备抗旱作物种子2000吨,确保灾害年份快速补种。在准噶尔盆地建设战略储备粮库,仓储容量规划500万吨,形成“平时周转、急时应急”的储备体系。

法律保障是政策落地的坚实基础。制定《新疆农业开发促进条例》,明确土地流转、生态补偿等实施细则。建立环境公益诉讼制度,对破坏生态的开发行为形成法律约束。完善农产品质量追溯体系,确保“疆字号”农产品信誉度。

国际经验提供重要参考。以色列在荒漠化地区创造农业奇迹的技术路径,美国加州中央谷地的水资源管理模式,都值得借鉴吸收。但必须立足新疆实际,走出一条兼顾生态保护与高效产出的特色道路。

阶段性目标需要科学设定。第一阶段(2025-2030)重点建设水利设施与试验田,新增耕地1000万亩。第二阶段(2031-2035)形成规模化种植区,粮食产量达全国15%。第三阶段(2036-2040)完成全域开发,建成现代化农业基地,产能占比提升至25%。

这项战略工程将重塑国家粮食安全格局。通过系统化推进资源开发、科技创新与制度创新,新疆有望成为保障国家粮食安全的战略纵深。这不仅是应对当下挑战的务实之举,更是着眼长远发展的深谋远虑。当塔里木盆地的麦浪与江南水乡的稻香交相辉映时,中国粮食安全体系将构建起真正的双循环格局。