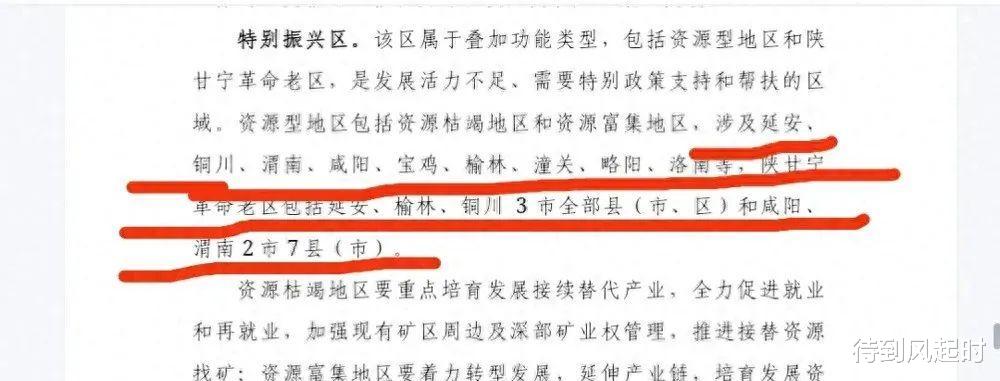

陕西省于2023年6月正式启动国土空间规划新机制,通过设立特别振兴区探索区域协调发展路径。这项战略聚焦资源型城市与革命老区两大特殊地域,构建起包含延安、榆林、汉中、商洛等8个地市的全新政策单元,标志着区域发展模式从粗放扩张向精准治理转变。

该规划将资源型地区细分为资源枯竭型与资源富集型两类。神府煤田核心区的榆林市与延安北部油气富集区被纳入重点监测范围,通过实施产能优化和技术改造工程,推动传统能源产业向高端化延伸。陕南的汉中、安康等地则着力发展生物医药和富硒食品加工,形成绿色循环产业链。

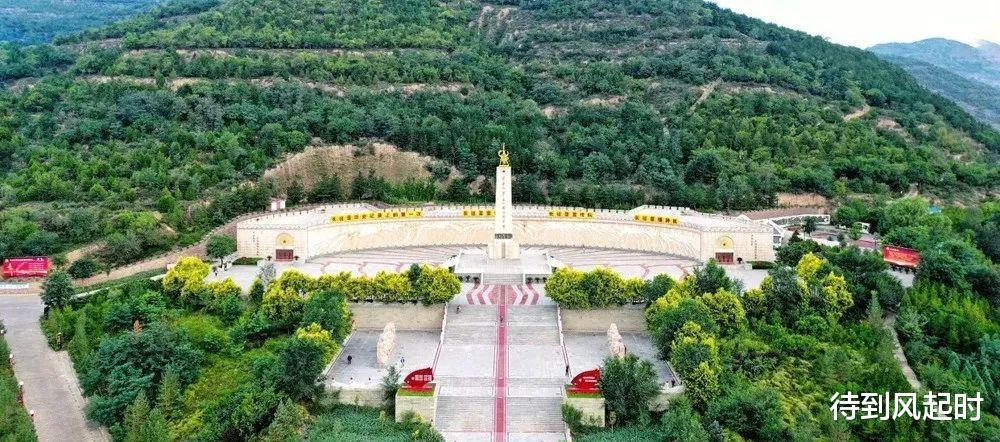

针对革命老区发展瓶颈,规划创新性提出“红绿融合”发展模式。延安革命旧址群实施数字化保护工程,同步建设黄河流域生态廊道。榆林在建设国家能源基地过程中,配套布局光伏治沙示范项目,实现生态修复与产业升级协同推进。这些举措既延续了2012年《陕甘宁革命老区振兴规划》的战略部署,又创新性地融入碳达峰碳中和目标。

在产业转型方面,规划构建起“传统升级+新兴培育”的双轮驱动体系。铜川董家河循环经济产业园通过铝深加工延伸产业链,煤炭资源就地转化率提升至75%。渭南重点发展3D打印材料,杨凌示范区建设智慧农业云平台,形成科技赋能现代农业的示范样板。这种转型路径既规避了“矿竭城衰”风险,又为资源型城市注入新动能。

基础设施建设呈现立体化特征。西安国际港务区扩建中欧班列集结中心,榆林推进包西高铁复线工程,汉中加速建设区域航空物流枢纽。特别在水利领域,“东引黄河、南调汉水”的跨流域调配体系,有效破解陕北水资源瓶颈。这些工程显著提升区域要素流动效率,为产业振兴奠定基础。

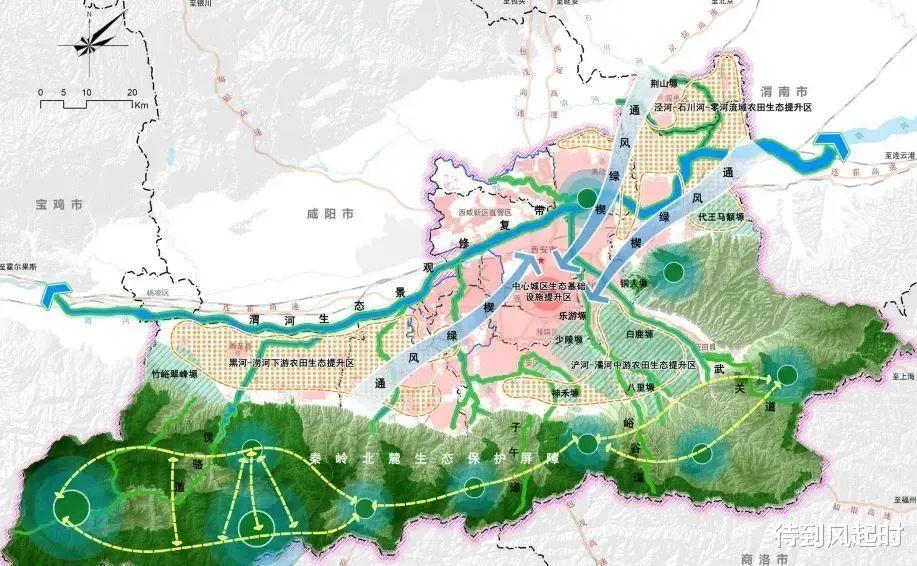

生态保护创新机制取得突破。秦岭北麓实施“数字秦岭”监管系统,建立208个智能监测站点。渭河流域推行生态补偿制度,设置水质考核断面47处。延安创新“以草定畜”草原管理模式,植被覆盖率较2015年提升12个百分点。这些实践为生态脆弱区可持续发展提供陕西方案。

文化传承展现新范式。西安加强历史城区天际线管控,建立“遗址保护区+文化创新区”双圈层保护模式。汉中打造“两汉三国”文化体验廊道,开发AR实景游览项目。革命旧址保护引入BIM技术,实现文物本体与周边环境的数字化建模。这种活态传承方式使文化遗产焕发时代价值。

政策创新成为最大亮点。建立“特别振兴区”指标考核体系,设置产业转型、生态治理等6大类28项评价标准。试点“飞地经济”管理模式,榆林与苏州共建产业协作园。创新财政支持方式,设立200亿元转型发展基金,对关键技术攻关实行“揭榜挂帅”制度。这些制度设计为区域振兴提供持续动力。

人才培育机制不断完善。西安交通大学设立能源化工创新研究院,定向培养专业技术人才。杨凌示范区深化“区校融合”,组建农业科技服务团下沉田间。革命老区实施“红色工匠”培育工程,年培训新型职业农民2.6万人次。这种多层次人才支撑体系,有效破解转型发展的人才瓶颈。

区域协同发展取得实质性进展。西安都市圈推行“研发在西安、转化在周边”的产业协作模式,西咸新区建成20个协同创新平台。关中平原城市群建立环境联防联控机制,实现大气污染源清单共享。陕南三市联合打造生态产品交易中心,年交易额突破15亿元。这种协同机制极大提升区域发展整体效能。

经过两年实践,特别振兴区建设初见成效。榆林高端能源化工基地产值突破5000亿元,战略性新兴产业占比提升至28%。延安红色旅游年接待量突破6500万人次,较规划实施前增长40%。全省资源型城市接续替代产业产值增速连续三年保持8%以上,真正实现发展动能转换。

这项创新实践为全国区域协调发展提供重要启示:通过精准识别特殊类型区域、构建差异化政策体系、创新体制机制供给,能够有效破解区域发展不平衡难题。陕西经验证明,只要坚持系统思维、尊重地域特色、强化制度创新,就能走出一条具有中国特色的区域振兴之路。