1935年的长征路上,一个年仅16岁的红军小战士犯了一个重大的错误。这个年轻人叫贺敏仁,是贺子珍的亲弟弟,也就是毛主席的小舅子。在那个特殊的年代,这样的身份本应该让他倍受关照,可这次他却犯了一个致命的错误。在部队执行了铁的纪律后,这个年轻人的生命定格在了16岁。当消息传到贺子珍耳中时,她几乎崩溃。作为姐姐,她深知弟弟的为人,认为这其中一定有误会。而毛主席又是如何看待这件事?在革命和亲情之间,他又是如何权衡的?这个发生在长征路上的故事,至今仍让人唏嘘不已。究竟是什么样的错误,让一个16岁的生命戛然而止?军纪与亲情的冲突下,毛主席和贺子珍又经历了怎样的心路历程?

一、贺敏仁的成长历程

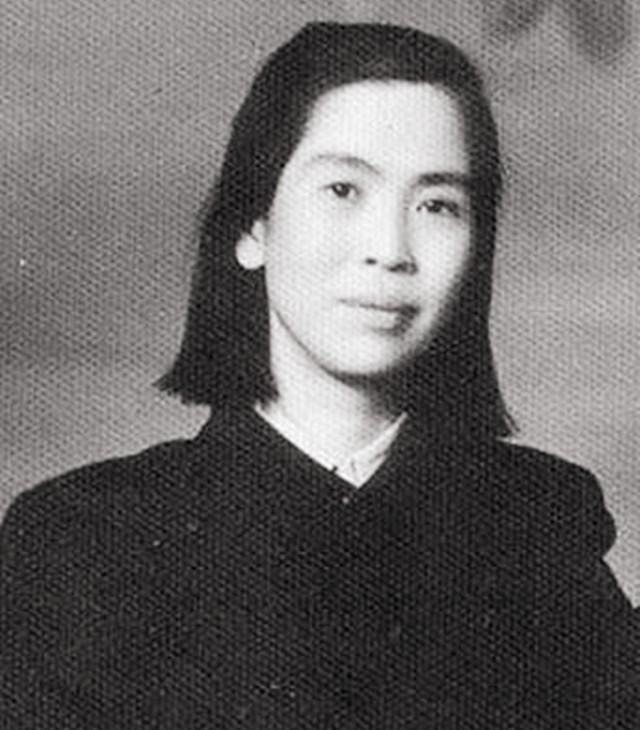

1921年,贺敏仁出生在湖南浏阳一个普通的农民家庭。他的出生恰逢中国共产党成立的重要时刻,而他的姐姐贺子珍已经开始接触进步思想。那时的贺敏仁还是个襁褓中的婴儿,对即将改变他命运的历史大潮毫无察觉。

1925年,国民党反动派开始了对共产党人的大规模迫害。贺敏仁的姐姐贺子珍和其他兄长们已经投身革命,这使得贺家成为了当地反动派重点打击的对象。面对日益严峻的形势,贺敏仁的父母不得不做出一个艰难的决定:将年仅4岁的贺敏仁送到舅舅家寄养。

在舅舅家的十年里,贺敏仁过着与其他农家子弟截然不同的生活。舅舅没有子女,将全部的关爱都给了这个外甥。虽然生活清贫,但舅舅尽力让贺敏仁不挨饿受冻,甚至还让他读了几年私塾。这段时期,舅舅经常给贺敏仁讲述他姐姐和哥哥们在外打游击的故事,这些故事在少年贺敏仁心中种下了革命的种子。

1934年末,14岁的贺敏仁开始缠着舅舅,要求去找姐姐参军。起初舅舅并不同意,但架不住贺敏仁的执着,最终答应带他去找贺子珍。当时的贺子珍已经是红军中的重要干部,见到这个失散多年的弟弟,既惊喜又担忧。

经过再三考虑,贺子珍还是同意让贺敏仁留在红军。她给贺敏仁安排了一个相对轻松的工作:在红一军团当司号员。这个职位不用直接参与战斗,主要负责吹号传令,对于一个15岁的少年来说再合适不过。

在部队里,贺敏仁很快就认识了一群和他年龄相仿的战友,他们都是些因各种原因参军的青少年,部队里亲切地称他们为"红小鬼"。这些红小鬼们白天负责一些力所能及的工作,闲暇时就在一起玩耍,互相讲述家乡的故事。老红军们也都很照顾这些孩子,经常会给他们多留些粮食,让他们能吃饱一点。

就这样,贺敏仁在红军中度过了短暂而快乐的时光。可是好景不长,1934年10月,中央红军被迫进行战略转移,开始了举世闻名的长征。这一切的变故,都将这个15岁少年的命运推向了一个谁也没有预料到的方向。

二、长征路上的考验

1934年10月,中央红军开始长征。对于贺敏仁这样的红小鬼来说,这是一次前所未有的考验。刚开始的行军还算轻松,但随着队伍逐渐向西北方向推进,困难也随之而来。

在过湘江时,贺敏仁第一次真正面对战争的残酷。敌人的重机枪封锁了渡口,炮弹在江面上打出朵朵水花。作为司号员,贺敏仁必须站在相对显眼的位置发出号令。子弹从耳边呼啸而过,不少战友倒在了身边,这让他开始怀疑当初参军的决定。

过了湘江后,红军进入贵州山区。这里山高路陡,空气稀薄。贺敏仁和其他红小鬼每天要背着装备爬山,体力消耗极大。但由于军粮紧缺,每天只能分到一把玉米面。饥饿成了最大的敌人,有时甚至连吹号的力气都没有。

在这段艰难的行军中,贺敏仁结识了另一个红小鬼小林。小林比他大两岁,是个带路的向导。两人常常相互打气,分享仅有的食物。在翻越几座大山后,小林向贺敏仁透露,自己其实并不是真正的向导,只是为了混一口饭吃才加入红军。这让贺敏仁意识到,在队伍中并非所有人都怀着崇高的革命理想。

1935年1月,红军到达遵义。这里的气候相对温和,物资也比较充足。贺敏仁和其他红小鬼在这里短暂休整,补充了体力。但好日子并没有持续多久,队伍很快又开始向北推进。

在穿越乌江时,贺敏仁遇到了一个令他终生难忘的场景。一位老红军为了让伤员能坐上仅有的船只,自己选择了游泳过江。寒冷的江水和疲惫的体力最终夺走了这位老战士的生命。这一幕让贺敏仁明白了什么是革命者的牺牲精神。

到达大草原时,贺敏仁又面临新的挑战。草地里没有参照物,方向全靠指南针。他必须准确无误地传达各种军令,因为一个错误的号声可能导致整个队伍偏离方向。有一次,他在大雾中连续吹了三个小时的号,嘴唇都裂开了,但没有一个战士掉队。

随着海拔越来越高,缺氧成了新的问题。不少红小鬼因为高原反应而倒下,有的再也没能站起来。贺敏仁虽然年轻,但也经常感到头晕目眩。每到这时,他就会想起舅舅家的温暖,但队伍依然在向前推进,没有人能回头。

就在这时,部队来到了藏族聚居的毛儿盖地区。这里的环境比之前经过的地方更加严酷,粮食也更加匮乏。正是在这片土地上,贺敏仁做出了一个改变他命运的决定。

三、毛儿盖事件的关键转折

1935年5月,红军长征队伍来到了四川西北部的毛儿盖地区。这里是藏族聚居区,地处高原,气候恶劣。红军总部为了争取当地少数民族的支持,特别颁布了一项严格的群众纪律:严禁向当地百姓强行索取物资,必须用等价物资进行交换。

就在红军驻扎毛儿盖的第三天,一个意外事件发生了。当地一座喇嘛庙的住持报告,庙中供奉用的银器和十两银子不翼而飞。这个消息立即引起了红军指挥部的高度重视。在少数民族地区,寺庙不仅是宗教场所,更是凝聚民心的重要纽带。

经过初步调查,多名目击证人称,曾看到一个年轻的红军战士在案发当天在寺庙附近徘徊。通过衣着特征的辨认,这个年轻战士正是司号员贺敏仁。当时他正和另外两名红小鬼在寺庙周围活动。

红军纪律检查部门立即展开调查。在搜查贺敏仁的随身物品时,在他的挎包底部发现了两块银器碎片和三两银子。这些物品与喇嘛庙失窃的财物特征相符。贺敏仁被立即带走审问。

在审讯过程中,和贺敏仁一起行动的两名红小鬼也被传唤。其中一人交代,当天贺敏仁确实独自进入过喇嘛庙,声称是去参观。而另一名红小鬼则称,曾看到贺敏仁从寺庙出来时,衣襟鼓鼓的,似乎藏了什么东西。

面对证据,贺敏仁起初矢口否认。但在进一步盘问下,他承认了偷窃行为。他交代,看到寺庙中供奉的银器,想到自己已经很久没吃过一顿饱饭,就起了贪念。他本打算用这些银子换取一些粮食,没想到这么快就被发现了。

就在此时,一个新的情况出现了。当地藏族群众代表来到红军驻地,表示这起盗窃案在当地藏民中造成了极其恶劣的影响。一些反动分子已经开始利用这个事件,散布红军就是土匪的言论。

红军高层随即召开紧急会议。会议认定:第一,贺敏仁的行为严重违反了红军纪律;第二,这一事件已经严重影响了红军在少数民族地区的声誉;第三,如果不做出严厉处置,将影响红军在藏区的整体战略布局。

根据红军纪律条例,在战时有意损害军队声誉、破坏民族团结的行为,可以处以极刑。6月1日,一纸判决书下达:贺敏仁因犯有盗窃罪,破坏民族团结罪,判处死刑。

当这个消息传到毛主席和贺子珍耳中时,一场关于亲情与革命原则的考验也随之而来。贺子珍立即请求面见毛主席,希望能为弟弟求情。

四、亲情与革命的抉择

1935年6月2日清晨,贺子珍来到毛主席的临时住所。这是一间普通的土坯房,门口站着两名警卫员。当时毛主席正在处理军务,桌上堆满了各种文件和地图。贺子珍站在门口,向毛主席汇报了贺敏仁案件的详细情况。

在汇报过程中,贺子珍提出了几点请求从轻处理的理由:首先,贺敏仁年仅16岁,是一个未成年人;其次,他在部队表现一直很好,这是第一次犯错;再次,被盗物品已经全部追回,对方也表示可以谅解;最后,考虑到他是家中最小的孩子,父母年事已高,恳请给他一个改过自新的机会。

毛主席听完汇报后,立即召集了政治局的几位常委开会。会议持续了整整两个小时。期间,有人提出可以考虑从轻发落,毕竟当事人年纪尚小;也有人坚持必须严惩,因为这关系到红军在少数民族地区的形象和威信。

讨论中,一位老同志提出了一个重要事实:在过去的两个月里,已经有三起类似的违纪事件发生。如果这次网开一面,可能会影响军纪的严肃性。另一位常委则指出,正是因为红军纪律严明,才赢得了少数民族群众的信任和支持。

会议结束后,毛主席找来了贺子珍。他说:"这件事情不能只看个人得失,要从大局考虑。红军能走到今天,靠的就是纪律。如果因为私人关系就破坏原则,对革命事业有百害而无一利。"

6月3日,军事法庭正式宣布维持原判。消息传来时,贺子珍正在给伤员包扎伤口。她放下手中的纱布,走出医务室,站在院子里望着远方的山峦。几个小时后,她回到岗位上,继续工作。

6月4日清晨,执行死刑前,贺敏仁请求见姐姐最后一面。在警卫员的陪同下,贺子珍来到关押室。兄妹二人隔着铁栅栏说了最后的话。贺敏仁说他明白自己犯了大错,对不起姐姐和红军的培养。

上午九时,执行死刑的队伍出发了。路过毛主席住所时,有人看见毛主席站在窗前,久久没有离开。行刑地点选在了一处偏僻的山坡上,远离村庄和寺庙。行刑前,贺敏仁高喊了三声:"红军万岁!"

当天下午,毛主席派人送来了一封信,交给贺子珍。信中说:"革命是一把手术刀,有时不得不割掉自己的肉。今天的痛苦,是为了革命的明天。"贺子珍看完信后,将信折好放入衣袋,继续投入到繁忙的工作中。

这一天晚上,红军总部向当地藏族群众代表通报了处理结果。藏族群众对红军严明的纪律表示钦佩,纷纷表示愿意支持红军的事业。随后的几天里,不少藏族群众主动送来牦牛肉和青稞,为红军补充给养。

五、后续影响与历史意义

毛儿盖事件发生后,红军在少数民族地区的工作出现了明显转折。1935年6月中旬,当地藏族部落陆续派出代表,主动与红军接触。一位名叫索朗仁青的藏族头人带领部落成员为红军送来了大量物资,包括牦牛、青稞和羊毛制品。

这一时期,红军总部特别加强了对少数民族政策的宣传教育。每个连队都组织了专门的学习会,深入讨论民族团结的重要性。在一份当时的通报中记载,仅6月份就查处了十余起违反民族政策的小事件,均得到了及时纠正。

7月初,红军在毛儿盖地区召开了一次军民联欢会。会上,当地藏族群众表演了传统歌舞,红军战士也即兴演出了一些节目。这次联欢会的规模虽然不大,但体现了军民关系的显著改善。一位参加联欢会的藏族老人后来回忆说,那是他第一次见到汉人军队与藏民如此和睦相处。

贺敏仁案件的处理在红军内部也产生了深远影响。总部专门编写了这个案例,作为政治教育的重要教材。在此后的行军中,每当进入少数民族地区,各级指挥员都会提醒战士们记住毛儿盖的教训。

1935年底,中央红军到达陕北后,毛主席在一次会议上专门提到了毛儿盖事件。他指出,红军之所以能够完成长征,除了军事战略的正确,更重要的是赢得了少数民族群众的支持。而这种支持,正是建立在严明纪律的基础之上。

贺子珍继续在医务工作岗位上发挥作用。她从未因为弟弟的事情影响工作情绪,反而更加严格要求自己。1936年春,她参与组建了红军第一所护士学校,为后续的抗日战争培养了大批医护人员。

1937年,当红军改编为八路军后,毛儿盖事件被收入《八路军政治工作条例》,成为军队政治教育的典型案例。这个案例特别强调了在革命队伍中,任何人都不能凌驾于纪律之上,哪怕是领导干部的亲属也不例外。

到了1940年,红军已经在各少数民族地区建立了广泛的统一战线。一些当年参与毛儿盖事件处理的藏族群众代表,后来都成为了当地民族团结的积极推动者。索朗仁青更是带领整个部落参与了抗日战争,为民族解放事业做出了重要贡献。

1950年代初期,一些历史研究者开始系统整理长征时期的史料。在采访中,几位健在的老红军都提到,毛儿盖事件是红军处理民族关系的一个转折点。正是这个看似普通的案件,为后来红军在少数民族地区的工作奠定了基础。

1955年,当地群众在原来行刑的地点立了一块石碑,碑文写道:"军纪铁如山,团结民如海"。这块石碑见证了一段特殊的历史,也记录了革命队伍中的重要一课