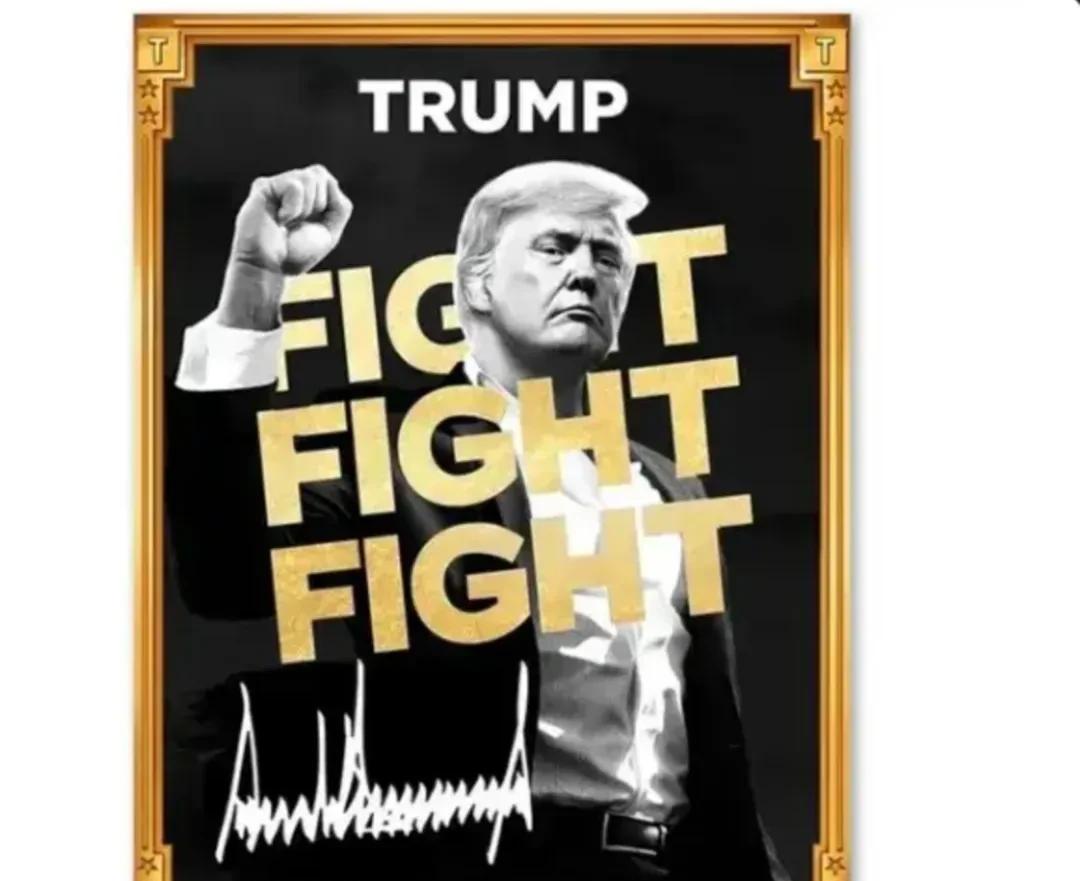

从宾州巴特勒县的那场惊心动魄的暗杀未遂事件说起,特朗普在混乱中迅速镇定下来,脸上带着血迹高举拳头大喊“战斗”,这一幕让美国选民对他充满了期待。

这起事件发生在2024年7月13日,是自1981年里根遇刺以来,美国再次发生的企图刺杀总统或总统候选人的事件。

当时的场景令人印象深刻,特朗普的反应堪称教科书级别,以至于外界一度质疑是否为自导自演,但很快被推翻,因为技术难度太高。

特朗普的反应不仅赢得了公众的支持,还让他在美国人心中树立起了硬汉的形象。

他在媒体和社交媒体上描述自己的经历时说:“是上帝阻止了这个不可思议的事情发生。

在这个时候,我们比以往任何时候都更需要团结一致,展现美国人的真正品格,保持坚强和决心,不让邪恶得逞。”

从此,高举拳头、大喊“战斗”成为了他具象化的符号。

后来,在竞选的关键时刻,他还前往事发地举行活动,并拉上了影响力巨大的马斯克为他站台。

当时,特朗普团队一直要求拜登彻查案件,揪出幕后凶手,并且要求加大对他的保护,各项活动也加大了安保措施。

然而,相关调查最终停滞不前,美特勤局局长引咎辞职,枪手20岁的克鲁克斯被判定为“孤案”,再无公开发布的消息。

特朗普以斗士的形象彻底走红,马斯克也从那时候起不顾一切地公开支持他。

两个月后,特朗普在佛罗里达州打高尔夫球时再次遭遇暗杀未遂事件。

媒体报道称,一名叫做瑞安·劳思的嫌疑人在距离特朗普不到500码的地方至少开了四枪,但未能击中,随后被特勤人员逮捕。

特朗普迅速在社交媒体上发布消息称:“别怕!

我很安全,没有人受伤。

感谢上帝!”

最终,被认为是“乌克兰狂热支持者”的劳思被美国检方以“非法持有枪支”起诉,但在出庭受审时没有为自己辩护。

检方也证实劳思并没有开火,目前案件还在审判之中。

对此,特朗普多次批评拜登当局正在“淡化处理”案件,表示非常不满。

然而,紧接着的一幕却让人感到意外:美国白宫在10月份发布声明称,“美国多年来一直密切追踪伊朗对前总统特朗普的威胁”,情报人员向特朗普通报他是伊朗威胁暗杀对象,引起了特朗普的严重愤怒。

等到特朗普真的当选总统后,反而开始享受暗杀未遂带来的精神成果。

他在宣誓就职前发行“特朗普币”割韭菜的时候,海报上就是高举拳头大喊“战斗”的形象。

特朗普明白,背后的“深层政府”没能干掉自己,就是最大的成功。

现在当选了,更加小心行事才是明智之举。

因此,他以“天气寒冷”为由,将典礼从室外移到了室内,并加大了安保工作。

他宁愿让22万购买门票的支持者扑空,也要确保安保上不出任何纰漏。

按任期统计,美国总统遭遇刺杀的概率高达21.7%。

作为美国第47任总统,特朗普要防止任期内再次遭遇类似事件。

毕竟,美国历史上有10位总统遭遇过刺杀,6位刺杀未遂,4位被刺身亡。

就像他上一个任期派人去阿富汗对美军审计一样,当他准备揭开某个神秘毯子的时候,不可思议的“事故”就会发生。

如果说暗杀未遂是警告的话,那么如果特朗普继续追查下去,可能就会变为更为严重的后果。

第一,考虑到个人生命安全,特朗普选择避免进一步的调查。

毕竟,谁也不想拿自己的性命开玩笑。

第二,特朗普理解美国政治中的某些“潜规则”,比如与“深层政府”和军工复合体之间的默契。

他现在选择了避免触碰这些敏感领域。

第三,特朗普把主要的力量放在了如何提升自己的策略方面,而不是去引发新的内部矛盾深化。

说白了,只有他自己知道,背后的力量到底是怎么样。

而在他无能为力的时候,只能选择隐忍,或者是秘密调查,而不是高调进行。

这种做法或许是为了更好地保护自己,同时也是为了不让局势变得更加复杂。

对于普通民众来说,特朗普的选择或许难以理解,但对于一个经历过多次危机的人来说,这样的决定或许是经过深思熟虑的。

毕竟,政治是一门复杂的艺术,有时候表面上的平静并不代表真正的安宁。

特朗普深知这一点,所以他选择了低调处理,避免不必要的风险。

无论如何,特朗普的行为引发了广泛的讨论。

有人认为他过于谨慎,有人则觉得这是明智之举。

无论如何,特朗普的做法无疑反映了他对当前局势的深刻理解。

他明白,有时候退一步海阔天空,有时候前进一小步可能会带来更大的麻烦。

正是这种权衡利弊的能力,让特朗普在复杂的政治环境中依然能够稳住阵脚。

未来,特朗普是否会继续追查暗杀事件的真相,依然是个未知数。

但可以肯定的是,他会根据实际情况做出最有利于自己的选择。

毕竟,政治家的第一任务是生存,然后才是实现目标。

特朗普显然深谙此道,所以他选择了暂时搁置这个问题,专注于其他更重要的事务。

在接下来的日子里,特朗普将继续面对各种挑战和机遇。

无论他选择怎样的道路,都将影响到美国未来的走向。

而他能否在这条充满荆棘的道路上走得更远,也将成为人们关注的焦点。