1953年9月17日,北京辟才胡同的一间低矮平房内,煤油灯的光晕在斑驳的土墙上摇晃。44岁的傅玉芳躺在硬板床上,喉咙里发出细微的“嗬嗬”声,像漏了气的风箱。她的丈夫刘振东攥着她枯瘦的手,这个在清洁队扫了五年大街的汉子,第一次发现妻子的掌心竟有一道淡金色的疤痕,那是早年佩戴朝珠时,金线在皮肤上勒出的印记。

“老刘,对不住……”傅玉芳忽然睁开眼,目光穿过糊着报纸的窗户,仿佛望向某个遥远的时空,“我本名不叫傅玉芳,我曾是大清的淑妃,额尔德特·文绣。”

煤灰里的金枝玉叶

煤灰里的金枝玉叶1909年寒冬的北京城,额尔德特家族的老宅内传出婴儿啼哭。这个被取名为文绣的女婴,注定要经历跌宕起伏的一生。文绣的祖父锡珍曾是礼部尚书,家族鼎盛时拥有半条胡同的房产。

然而父亲端恭的纨绔挥霍,让家族迅速败落。文绣五岁那年,端恭病逝,母亲蒋氏带着三个女儿搬进狭窄的出租屋,靠典当首饰维持生计。

在破旧的院落里,蒋氏用碎布缝制书包,将文绣送进私立小学。当同龄格格们还在闺房描红绣花时,文绣已能背诵《诗经》。放学后,她蹲在胡同口帮人代写书信,每封挣两个铜板。寒冬腊月,她裹着补丁棉袄站在路灯下温书的身影,成为街坊们口中的"拼命三娘"。

命运的转折发生在1921年。醇亲王载沣为逊帝溥仪选妃的消息传遍八旗,落魄的额尔德特家族抓住这根救命稻草。当内务府官员推开吱呀作响的木门时,12岁的文绣正蹲在煤炉前熬药。

她慌忙用炭灰抹黑脸庞,却被母亲一把拽到水缸前洗净,这个细节后来被清宫老太监记录在回忆录中:"淑妃初选时面有煤渍,然双目如炬,仪态端方。"

囚凤记

囚凤记1922年冬,紫禁城飘着细雪。13岁的文绣穿着杏黄缎面朝服,在太和殿前完成册封礼。当册宝官高喊"淑妃文绣,毓质名门"时,她望着九重宫阙的飞檐,以为这是新生的开始。新婚之夜,溥仪赠她鎏金珐琅自鸣钟,钟摆晃动间刻着"琴瑟和鸣"四字。

最初三年,长春宫的西府海棠总比储秀宫开得早。溥仪常携文绣在绛雪轩赏画,她能用蝇头小楷在《洛神赋图》空白处题写注解。某日暴雨,皇帝见文绣鞋袜尽湿,竟亲自用貂皮大氅裹住她的双足。这些细节被敬事房记录在《起居注》中,直到1925年突然中断。

转折始于婉容的得宠。这位吃牛排、跳华尔兹的摩登皇后,将储秀宫改造成"东方凡尔赛宫":意大利水晶吊灯下摆放着德国钢琴,浴室铺着比利时瓷砖。当文绣在佛堂抄写《金刚经》时,总能听见二楼传来留声机的爵士乐。

某次家宴,婉容当众展示新学的探戈,溥仪鼓掌大笑,文绣低头数着碗中米粒,这个场景被老宫女写进回忆录,称"后妃之别,犹如云泥"。

1924年秋,冯玉祥的士兵撞开神武门。文绣将金约匣(后妃身份凭证)缝进夹袄,持剪刀抵住咽喉要殉清。太监总管张谦和夺下凶器时,发现她贴身藏着溥仪早年题诗的绢帕。而在养心殿,溥仪正忙着将《快雪时晴帖》塞进行李箱。

天津租界的囚徒

天津租界的囚徒天津静园的铁艺大门外,报童叫卖着"废帝携后妃定居日租界"的号外。文绣住在西侧配楼,窗下正对婉容的网球场地。每日清晨,她都能看见婉容穿着香奈儿套装,挽着溥仪登上别克轿车。有次汽车发动时,婉容故意摇下车窗,将文绣熬夜缝制的护膝扔在泥水里。

据《大公报》记者暗访,文绣每月生活费仅有30银元,而婉容定制一件狐皮大衣就要花费200大洋。当婉容在利顺德饭店举办生日舞会时,文绣正典当最后一件织锦坎肩。更令她心寒的是,某日发现膳食中的燕窝被换成银耳,询问太监竟得答复:"万岁爷说您该清清火气。"

1931年酷暑,文绣的妹妹文珊带来《田中奏折》复印件。当夜,文绣闯入溥仪书房,指着文件上"利用溥仪为满洲傀儡"的字样痛哭谏言。溥仪摔碎景德镇茶盏,碎片划破她的额角。这个伤疤,后来成为离婚诉讼的重要物证。

惊天离婚案

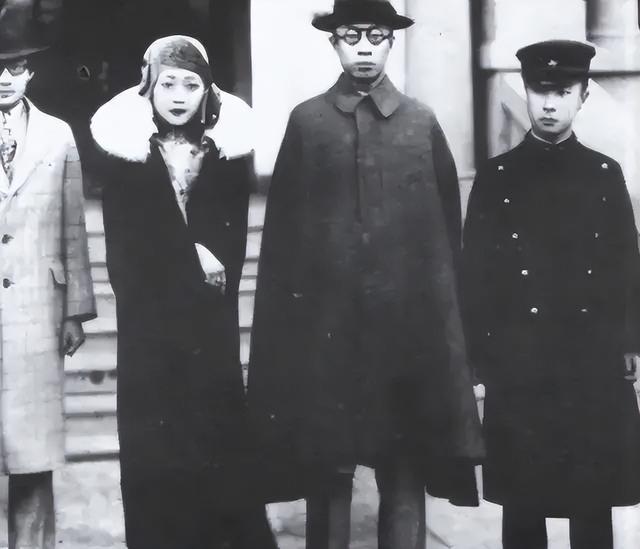

惊天离婚案1931年8月25日,文绣借口"胸闷"外出看戏。汽车刚出静园就拐向国民饭店,三位律师已等候在308房间。她颤抖着签下委托书,律师张士骏立刻向法院递交诉状。当夜,天津《商报》印发号外:"前清妃子革命!淑妃文绣诉请依法离婚!"

法庭上的攻防战持续37天。溥仪方律师引用《大清律例》强调"妃嫔不得自请离异",文绣则高举《中华民国民法典》驳斥:"今既为民国,何言前朝律法?"最戏剧性的一幕发生在物证环节,文绣当庭展示手臂上的淤青,称是遭太监鞭打所致。旁听席上的女学生集体高呼"妇女解放"。

最终调解协议约定:溥仪支付5.5万元赡养费,文绣永不再婚。但三个月后,她在《北洋画报》刊登启事:"今获自由身,婚嫁自主,特此声明。"这则128字的声明,被胡适称为"中国女权运动里程碑"。

胡同里的新生

胡同里的新生1951年深秋,文绣握着竹扫帚的手生了冻疮。当初离婚分的五万元,早被日伪特务敲诈殆尽。北平解放那年,她搬进辟才胡同的耳房,煤堆上垫块木板就是书桌。有次街道主任看见她在读《新民主主义论》,惊得眼镜滑到鼻尖:“傅大姐,你这文化当清洁工屈才了!”

刘振东追求她的方式很笨拙,每天扫街时多绕两里路,这个憨厚的河南汉子,退伍时用全部积蓄买了支派克钢笔送她:“你写字好看,别糟践了。”新婚夜,文绣用钢笔在红纸上写下婚书,最后一笔力透纸背,像要把前半生都摁进纸里。

秘密揭晓那晚,文绣从炕柜底层取出个铁盒。褪色的朝服碎片上,东珠早已脱落,只剩金线绣的凤凰昂着头。刘振东摩挲着那道朝珠勒出的金痕,忽然落下泪来:“当年在宛平城打鬼子,要是知道宫里还有你这样的……唉!”

最后的时刻,文绣让丈夫扶她到窗前。秋雨冲刷着胡同的砖墙,她恍惚看见穿杏黄朝服的少女从雨幕中走来,发梢的东珠坠子叮当作响。“你看,海棠开了……”她呢喃着,手指在玻璃上划出半朵花。窗外只有清洁队的板车吱呀而过,碾碎了一地枯叶。

三日后,西城区清洁队用卖废品的钱买了口松木棺材。下葬时,刘振东把铁盒放进棺内,又塞进扫盲班的奖状,那张纸上,文绣写的“人民”二字力透纸背,比当年凤冠上的明珠更耀眼。