1956年,物理学家杨振宁和李政道提出“宇称不守恒”理论时,整个物理学界视之为“对上帝的亵渎”。在一片质疑声中,一位身着旗袍的东方女性用精密实验颠覆了科学认知,却因性别与种族偏见与诺贝尔奖失之交臂。

她为美国研制原子弹立下汗马功劳,却在墓碑上刻下“一个永远的中国人”——这位传奇,便是被称为“原子弹之母”的吴健雄。

江南才女的觉醒:从《新青年》到核裂变

江南才女的觉醒:从《新青年》到核裂变1912年5月31日,吴健雄出生于江苏太仓浏河镇。父亲吴仲裔是反袁革命军军官,母亲樊复华出身常州书香门第。在女子缠足仍盛行的年代,这对父母做出一项惊世骇俗的决定:变卖祖宅创办明德女子职业补习学校。

年幼的吴健雄常在教室后排“蹭课”,5岁便能诵读《申报》时评。父亲书房里,梁启超的《少年中国说》与达尔文的《物种起源》并排而立。

11岁生日时,母亲送她的礼物是一套《新青年》合订本,陈独秀在创刊号上的宣言被她用毛笔抄满整面墙:“自主的而非奴隶的,进步的而非保守的,进取的而非退隐的......”

1923年,11岁的吴健雄考入苏州第二女子师范。某日物理课上,老师演示马德堡半球实验,当十六匹骏马嘶鸣着拉开铜球时,她突然举手提问:“如果换成更小的原子,这种力量会不会改变世界?”全场哄笑中,老师却郑重回答:“这可能需要你来证明。”

1930年,18岁的吴健雄以全国第三的成绩考入中央大学数学系。开学典礼上,物理系主任施士元(居里夫人首位中国弟子)的演讲改变了她的人生轨迹:“中国需要自己的居里夫人!”次日,她抱着《放射性通论》敲开施士元办公室,成为当年唯一转系女生。

在南京北极阁实验室里,她常常工作到深夜。门卫记得这个“穿阴丹士林布旗袍的姑娘”:“腊月天手上生冻疮,还在摆弄盖革计数器,说要把‘原子心跳’听清楚。”

曼哈顿计划中的旗袍身影:改写战争史的东方女性

曼哈顿计划中的旗袍身影:改写战争史的东方女性1936年8月,吴健雄登上“胡佛总统号”邮轮赴美。行李箱里除了旗袍和《唐诗三百首》,还有顾静薇教授的临别赠言:“要做中国居里夫人,先成为伯克利的吴健雄。”

在加州大学伯克利分校,她遭遇双重歧视:物理系主任柏基(Raymond Birge)公开说“女学生就该去家政系”,实验室里白人同学故意用俚语讨论课题。她默默在笔记本扉页写下顾炎武名言:“匹夫之贱,与有责焉。”

1941年,她的博士论文《铀核裂变产物的放射性》引起轰动——文中首次证明惰性气体氙-135会“吞噬”中子,这正是曼哈顿计划中链式反应中断的元凶。

论文发表次日,奥本海默亲自开车接她去洛斯阿拉莫斯,路上突然问:“吴小姐,你觉得我们能先于德国造出炸弹吗?”她望着沙漠落日回答:“只要允许女性进实验室。”

在哥伦比亚大学的绝密实验室W-7,吴健雄创造出“分级扩散法”:用数千根镍管组成蜂窝状装置,成功将铀-235丰度从0.7%提纯至90%。军代表视察时,发现她竟用苏州评弹的节拍调节离心机转速。“这简直是巫术!”面对质疑,她微笑回应:“这是《孙子兵法》说的‘其疾如风,其徐如林’。”

1945年7月16日,人类首颗原子弹“三位一体”试爆成功。现场观礼的袁家骝在日记里写道:

冲击波掀翻观测站时,奥本海默喊着“吴的装置成功了”,而我想起妻子昨夜电话里的苏州小调:茉莉花开香满庭......

性别高墙下的困局:睡袋里的诺奖级实验

性别高墙下的困局:睡袋里的诺奖级实验战后美国对女性的歧视更显荒诞。1942年,吴健雄博士毕业时,29封求职信全部石沉大海。普林斯顿大学回复:“女厕所离物理楼有400米,这不符合安全规范。”最终她只能在史密斯学院地下防空洞改建的实验室工作,学生们戏称她为“隧道里的居里”。

1956年4月,李政道在哥伦比亚大学咖啡厅向她展示“宇称不守恒”公式时,侍应生三次打断要求“女士不能参与学术讨论”。吴健雄突然用咖啡杯摆出β衰变模型:“如果宇宙是个左撇子,这些杯子应该向右倾斜。”这个瞬间被邻桌学生画成漫画,后来挂在李政道办公室。

为验证理论,她带着睡袋住进华盛顿国家标准局。实验室男性技术员故意刁难:不教液氦灌注技巧,藏起辐射防护服。她索性发明“吴氏操作法”——用旗袍丝绸衬里过滤液氦蒸汽,拿檀香扇测算磁场强度。

连续四个月,她每天工作18小时,体重骤降13斤。1957年1月9日凌晨,当计数器显示电子发射呈现明显不对称时,她突然跪倒在地,用苏州话喃喃道:“爹爹,我寻着真理哉......”

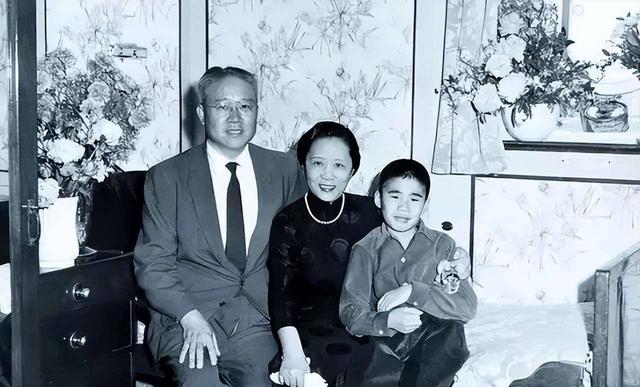

然而诺贝尔奖公布时,评委埃克斯特兰德的笔记曝光了真相:“让中国女人上台领奖?那会鼓励更多女性来抢男人的饭碗。”当天吴健雄正在教儿子袁纬承写汉字,得知消息后只说:“杨李的祖国能获奖,就是我的奖。”

旗袍里的赤子心:跨越太平洋的科技摆渡人

旗袍里的赤子心:跨越太平洋的科技摆渡人1973年9月22日,周总理在人民大会堂紧握吴健雄双手:“您证明了华人可以站在科学巅峰!”这次回国,她行李箱装满国内紧缺的核磁共振图纸,却把丈夫的西装都扔掉腾空间。

在太仓老家,她发现明德学校还在用民国时期的显微镜,当即联系西门子公司空运来价值20万美元的设备。

1982年,她在北京大学讲座时,发现学生用算盘计算粒子轨迹,连夜致信美国能源部:“请将淘汰的Cray-1超级计算机赠予中国。”三个月后,这台“过时”的机器让中国高能物理研究提速十年。

1992年,80岁的她在台湾清华大学演讲时突然晕倒。医生要求静养,她却拔掉输液管:“我还有三个公式没讲完,这些能帮孩子们省下十年时间。”台下学生后来回忆:“她靠在黑板上演算,粉笔灰和白发混在一起,旗袍下摆在秋风里飘着......”

最后的回归:紫薇树下的永恒守望

最后的回归:紫薇树下的永恒守望1997年2月16日,吴健雄在纽约病逝。遗嘱交代:“存款分三份:建明德科技楼,设吴仲裔奖学金,剩下的买船票——我要从长江口回家。”葬礼上,李政道哭诵祭文:“她教会我们,真正的科学没有国籍,但科学家有祖国。”

三个月后,袁家骝怀抱青花瓷骨灰坛回到太仓。下葬时突降暴雨,送行人群却见云隙透出阳光,正照在汉白玉墓碑的刻字上:“一个永远的中国人”。如今,她长眠的紫薇树下,总有人摆放新鲜茉莉——那是她生前最爱的花,因为“香气淡雅,就像江南女子的品格”。

传奇解码:五斗柜里的时空胶囊

传奇解码:五斗柜里的时空胶囊2012年,吴健雄诞辰百年之际,袁家骝捐赠的遗物中,一个民国款式的五斗柜引发关注。每个抽屉藏着不同时空的密码:

首层:1936年赴美船票、胡适赠诗手稿“从此锱铢算恒星”,以及沾有放射性痕迹的实验旗袍。

二层:曼哈顿计划通行证,背面写着“责任重于国籍”;奥本海默送的印第安银镯,内刻“To my bomb mother”。

底层:1995年手写信件草稿:“致诺贝尔委员会:请重新审视女性科学家的价值。若不获回应,此信永不开封。”——火漆至今完好。

在纽约寓所的梳妆镜后,人们发现她珍藏的“人生三愿”清单:

造出原子弹,让祖国不再受列强欺辱(1945年划去)证明宇称不守恒,让华人名字写进教科书(1957年划去)回到长江边,听整夜的船笛(1997年永存)

尾声:星辰与旗袍的对话2021年,国际天文学联合会将金星某个陨石坑命名为“Wu Chien-Shiung”。同年,苏州大学建成“吴健雄辐射实验室”,门厅铜像上的她身着实验旗袍,右手握磁谱仪,左手展家书。每当夜色降临,激光投影在穹顶显出她生前最爱的话:“科学没有性别,但女性要有科学——这是对偏见最优雅的反击。”

这位用旗袍裹挟真理、以实验捍卫尊严的女性,终究让世界明白:真正的爱国者,从不需要在忠诚与科学之间抉择。