古老的印度是世界四大文明发祥地之一,它在创造了辉煌灿烂的文明的同时,也创造了一些负面的东西,如其长期以来形成的种姓制度,对社会形成了消极的影响。

“种姓”一词,在印度梵文中称“瓦尔那”,意为颜色、品质。这是怎么回事呢?原来,印度的原始居民叫做达罗毗茶人,这个人种皮肤黝黑,他们创造了哈拉帕文化。在公元前2000年代中叶,属于印欧语系的许多部落,从中亚细亚经由印度西北方的山口,陆续涌入印度河中游的旁遮普一带,征服了当地大部分达罗眦茶人。入侵者是白种人,自称“雅利安”,意为高贵者,从一开始就带有种族歧视的意味。

雅利安人对达罗毗茶人的征服和奴役,以及雅利安人内部阶级分化的结果,在社会上形成了森严的等级制度,即种姓制度。

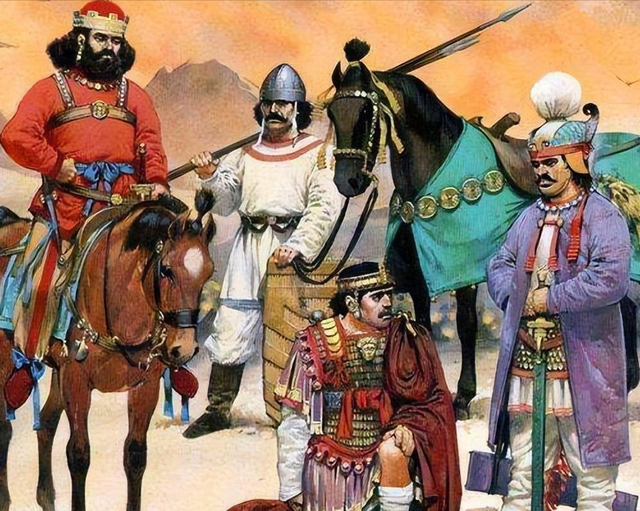

古印度有四个种姓:婆罗门、刹帝利、吠舍和首陀罗。

婆罗门地位最高,是祭司贵族,掌握神权,占卜祸福,垄断文化和报道农时季节。刹帝利是军事贵族,包括国王以下的各级官吏,掌握行政权与军事权,地位仅次于婆罗门。这两个种姓占有大量生产资料,靠剥削为生,构成统治阶级。

吠舍是小生产者,即自由民的中下层,包括农民、手工业者和商人,他们必须向国家缴纳赋税。首陀罗是指那些失去土地的自由民和被征服的达罗毗茶人,实际上处于奴隶地位。

各个种姓职业世袭,互不通婚,保持严格的界限。凡是不同种姓的男女所生的子女被视为贱民,或叫不同接触者。贱民不包括在四个种姓之内,最受鄙视。

婆罗门教宣称把人分为四个种姓完全出于神的意志。《吠陀》是婆罗门教的经典,其中的神话故事被利用来解释种姓产生:造物神“梵天”用口创造婆罗门,用肩和手创造出刹帝利,用膝创造出吠舍,用脚创造出首陀罗。因此种姓的贵贱之别是天经地义的。

婆罗门教宣扬轮回之说,为奴隶主阶级的统治服务:凡安分守己地忍受今生的苦难的人,来生可升为较高级的种姓,否则,即降为较低的种姓。这实际上是在以宗教恐吓被剥削的人,使他们放弃抗争,逆来顺受,在对来世的虚幻渴求中变得麻木不仁。

不仅如此,印度的奴隶主阶级还制定了种种严酷的法律,维护其种姓制度。《摩奴法典》是其典型代表。“摩奴”是婆罗门教神话中梵天的儿子。取这个名字的用意是很明显的,就是借着神的名义进行残酷的统治。

《摩奴法典》首先确认婆罗门是“一切创造物的主宰”,可以强迫首陀罗劳役,首陀罗要温顺地为其他种姓服务。首陀罗不能积累个人财产,婆罗门有权夺取首陀罗的一切。

《摩奴法典》还制定了众多残酷的刑罚,专门镇压低级种姓吠舍、首陀罗的反抗。如“低级种姓用肢体的哪一部分伤害了高级种姓的人,就须将那一部分肢体斩断,动手的要斩断手,动脚的要斩断脚。”还规定首陀罗如果评论婆罗门祭司的品行,就要用沸油灌人他的嘴里和耳朵里。杀死婆罗门的人应处以最痛苦的死刑。但是,高级种姓杀死首陀罗可用牲畜抵偿,或者只简单地净一次身就行了。

此外,法典还对各个种姓的职业、婚姻、服饰、起居、饮食等做了繁琐的规定。如不同种姓的人不能同室而居,不能同桌而食,甚至不能同饮一口井里的水;不同种姓的人严格禁止通婚,从而使种姓的划分固定化和永久化。

每个种姓在各地都有自己的组织,并有种姓长、种姓长老会以及种姓全体大会,处理有关种姓内部的事务,并监督本种姓的人严格遵守《摩奴法典》及传统习惯。倘有触犯者,轻则由婆罗门祭司给予处罚,重则被开除出种姓之外。那些被开除种姓的人也归于贱民之列。

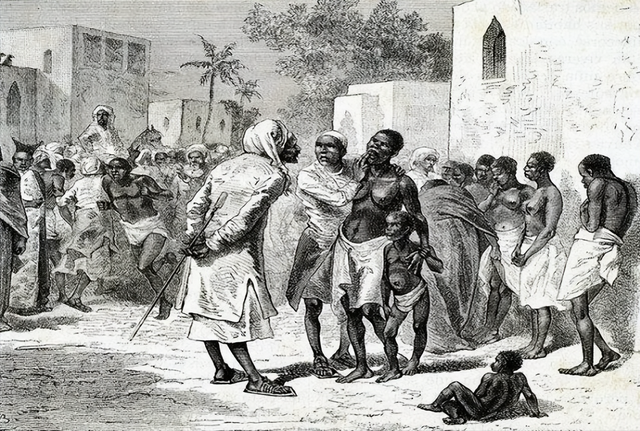

贱民是印度社会中最受歧视的人,他们毫无尊严可言。贱民从事着被人认为是最低贱的职业,如抬死尸、清除粪便等。走在路上,贱民必须要佩戴特殊的标记,口中不断发出一种特殊的声音,或敲击某种器物,以标示出自己的身份,通知那些高级种姓的人及时躲避。婆罗门如果接触了贱民,则认为是一件倒霉的事,回去之后要举行净身仪式。印度的种姓制度实质上是阶级压迫的表现。虽然历经了几千年,种姓制度的影响至今依然存在,并且演变得越来越复杂。