周末的时候跟一个朋友聊天,他说他在济南出差,住在济南的泉城大酒店。我就说:这个酒店我好像上次出差也住在那里。然后就开始翻自己的朋友圈,发现这都已经是10年前的事情了,也翻到了很多不堪回首的“黑历史”。于是我就在想:如果自闭症儿童要是能发朋友圈,他们会发些什么内容呢?

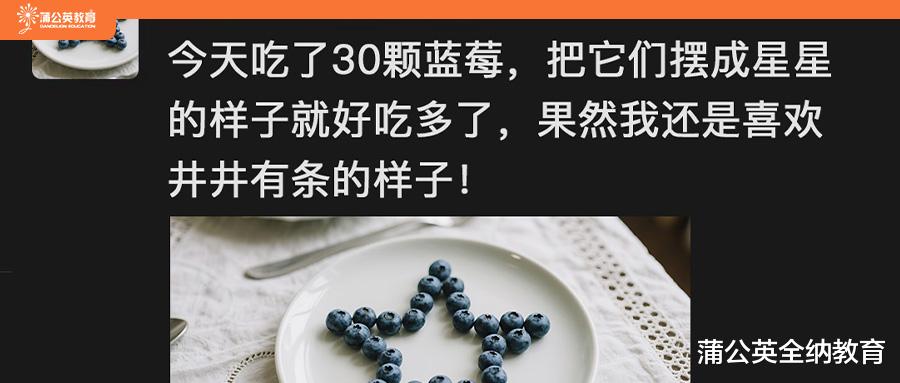

第一条朋友圈:“今天吃了30颗蓝莓,把它们摆成星星的样子就好吃多了,果然我还是喜欢井井有条的样子!”

解读:刻板行为≠强迫症

他们眼中的秩序:对自闭症孩子而言,把蓝莓排成特定形状,和我们在书房按颜色分类书籍一样,是构建安全感的方式。

家长的功课:与其打断,不如参与——“要不要试试用蓝莓拼一只小熊?”

第二条朋友圈:“游乐场的音乐声和笑声好刺耳,但旋转木马的光圈像银河,我忍不住多看了亿眼。”

解读:感官过载与专注天赋

听觉敏感:普通孩子的欢笑声,对他们而言可能是电钻般的噪音。

视觉代偿:痴迷旋转的光影,实则是大脑在混乱中寻找秩序感的表现。

干预启示:降噪耳机+视觉时间表,帮他们享受户外活动。

第三条朋友圈:“同桌笑我像块木头,今天老师说她作文写得不好,我又不知道怎么安慰她,我就用纸折了一个千纸鹤塞进她书包,希望她看见可以开心。”

解读:沉默背后的深情

情感表达障碍:说不出“别难过”,但会用独特方式传递关心。

社交破冰秘诀:教普通孩子看懂“卡片语言”,比强迫对话更有效。

第四条朋友圈:“出差的妈妈回来了,对我说‘抱抱’时我跑开了,太突然了我不知应该怎么办,但是吃完晚饭我主动拥抱了她。”

解读:被误读的依恋

触觉防御:突如其来的拥抱可能引发恐慌,但依恋从未缺席。

重建联结:从“击掌”到“碰肩膀”,找到彼此舒适的亲密距离。

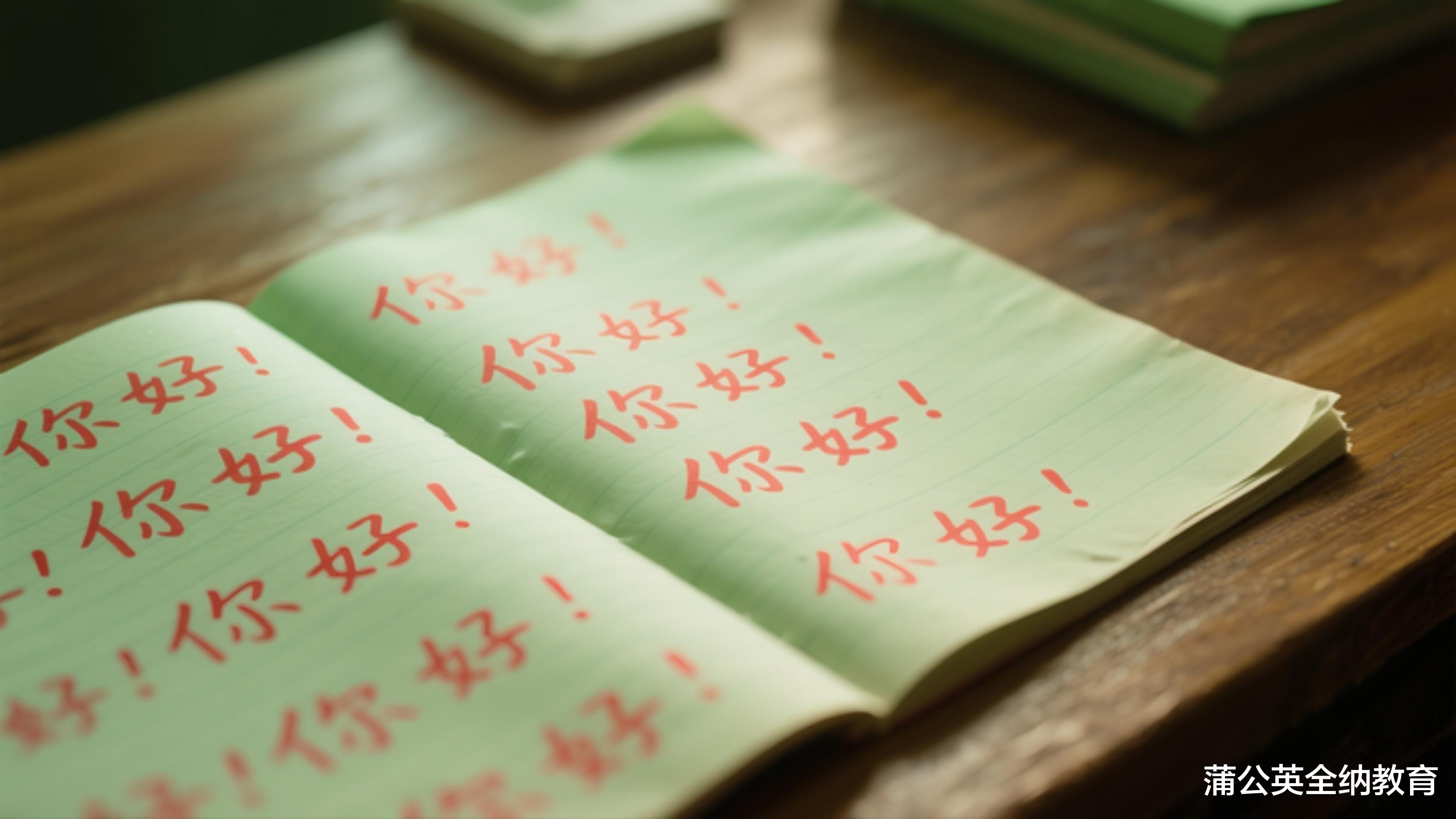

第五条朋友圈:

“新来的老师夸我记忆力超强,可她不知道,我昨晚背了58遍‘你好’才敢打招呼。”

解读:每个进步都是史诗

隐秘的努力:普通孩子自然习得的社交礼仪,他们需要分解成数百个步骤练习。

正向反馈:一句“我看到你的努力了”,比“你真棒”更有力量。

朋友圈之外的真实人生这些虚拟的“朋友圈”,是我们对自闭症孩子的温柔想象。现实中,他们可能终生学不会打字发帖,但在某个瞬间——

当孩子突然指着天空发出“云”的音节,

当他颤抖着把饼干掰成两半递给你,

当他在人群中准确找到三年前见过的老师……

这些笨拙却璀璨的“朋友圈”,早已写在时光里。

致每一位读者下次遇到行为“古怪”的孩子,

请不要轻易划走他的人生。

你的一句“需要帮忙吗”,

或许就是他最想收到的“朋友圈评论”。

“如果自闭症孩子真的可以发朋友圈,你最想对他/她说的一句话是什么?留言区开放温暖收集,让我们看看这些属于他们的真实评论!”