1960年,李炳淑刚一踏进毛主席的办公室,毛主席就笑得合不拢嘴,然后突然开口:“你啊你,这事儿可不好办啊。”

李炳淑愣了一下,不过,毛主席一脸悠闲,好像有事没事总爱跟人开个玩笑,李炳淑也就不好意思反驳,只能笑着答道:“您可别逗我了。”

那么,毛主席此话到底是什么意思?

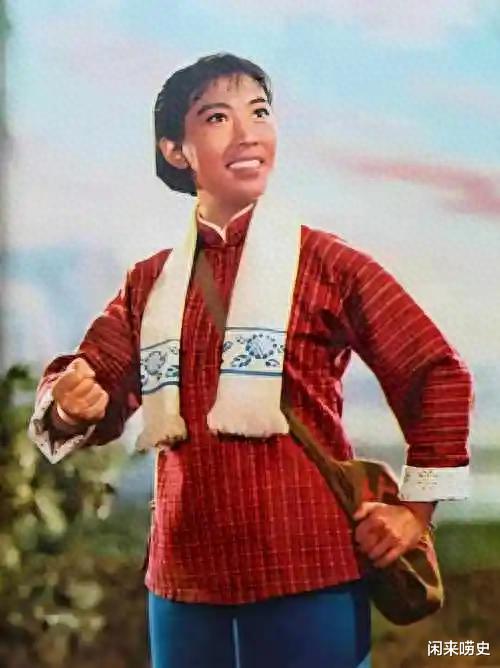

说起李炳淑的名字,绝对不是普通的名字,她可是当时京剧界的大腕儿。一部《龙江颂》把她捧上了舞台的巅峰,而她的嗓音,哎呀,听得人心里发毛,简直可以说是京剧界的“国宝级”存在。

1942年,李炳淑出生那年,安徽宿县的天气正好像炖了一锅大杂烩——有点热,潮湿得让人没脾气。她的老爸,整天泡在京剧里,觉得生活没有京剧简直就是白活,搞得李炳淑从小就耳濡目染,像个小小的“京剧迷”。每天家里那种“铿锵有力”的唱腔就像是背景音乐,电视机坏了都不如它来得“激昂”,她爸就这样让她的耳朵“开了花”。

有一天,李炳淑听说了县里京剧团招生的消息,那时她才14岁,心里打着小算盘:“如果我报名,万一成了呢?”想着想着,就开始在家里走来走去,弄得她爸有点发愁:“这孩子又不是真的想唱京剧吧?我可是花了大半辈子陪着这些演员瞎看戏,这回倒好,自己也准备来凑热闹了。”

结果,李炳淑一报,那个听完她嗓音的评委直接点头:“好,录取!”她爸顿时松了口气,心想:“反正孩子开心,不能再是咱们家自己搞那种‘土味’京剧表演,还是找个正规的地方练练。”于是全家一致决定送她去京剧的“大课堂”。

接下来的一年多,李炳淑就像个“学习机器”,每天早起练功,站在那儿一嗓子唱出来,隔壁大妈都能耳朵打结。她心里琢磨:“这事儿真得下点功夫,天上掉馅饼这种事儿,早就被京剧把整个村子打醒了。”老师见她这个劲头,眼珠子都快掉地上:“这孩子,真是有点料!”

1958年,宿县京剧团也看出,她的天赋如果在这儿待下去,那简直就是“好瓷器被埋在地下”。于是,紧急送她去更有“油水”的蚌埠专区京剧团,希望给她找找出路。此时的李炳淑,已经从一个怀揣梦想的姑娘,变成了一个“人见人爱”的京剧小天才,眼里都能发光。

就在她准备“飞黄腾达”的时候,传来了一条消息:“俞振飞的学生听到她的声音了!她的嗓子和样子,简直就像个‘闪亮登场’的明星。”那天,李炳淑直接懵了,心想:“妈呀,俞振飞都开始盯上我了,难道我真的是注定要成‘京剧星’?”她爸呢,想得简单:“那行,咱们也上点儿档次,去上海看看,顺便给孩子也找个好老师。”

一见面,俞振飞的学生一脸正经:“李炳淑,你这条件,能不来上海戏剧学院吗?你再这么下去,宿县都快成你的‘粉丝团’了。”李炳淑一愣,心想:“这话说得也太狠了,宿县有啥?就几条街,粉丝能有几个?”

结果,李炳淑从那时起,真的走上了京剧之路,去上海一待就是几年,不仅嗓音越来越亮,连她那带点儿“甜美”的扮相,也让一大堆人都开始盯着她。倒是她的父亲,做梦都没想到,自己那个“京剧迷”老爸,居然把女儿送上了“真正的舞台”。

而李炳淑心里更清楚,天赋这种事儿,不光是上天的恩赐,更是没日没夜练出来的。毕竟,要想在京剧圈混得开,光靠嘴皮子和“父母的支持”是不行的,得有那股子“顶天立地”的劲儿。

02李炳淑没多久就被选中去上海,那天,她带着一脸的“我从宿县来”的自信,走进了上海戏剧学院的大门。整个过程,简直就像是从土生土长的“乡村歌手”突然变成了“摇滚巨星”,但她一点儿不兴奋,反而忐忑不安,心里默念:“这次要是没考上,回去家里得吃多少‘鸡毛蒜皮’的面子饭。”

不过,这次考试却顺利得让她有点目瞪口呆。她唱了《女起解》和《玉堂春》,结果杨畹农先生直接从人群里探出个脑袋:“嗯,挺不错,嗓子不错,脸也行,不过……”他顿了顿,仿佛能看穿她心底的小心思,“不规矩啊,气息不稳,唱得太‘急功近利’了。”李炳淑当时差点跪下,心里想着:“您这是夸我呢,还是打击我?”

但杨畹农那一番话也带着一种让人无可奈何的温和:“你这样,有点像是冲进了牛棚的羊,气息还得慢慢调整,没关系,我帮你,咱们慢慢来。”这话说得简直是“精准”,让李炳淑心里有点复杂:“得,老师都这么说了,没准真能‘修成正果’。”

为了让她赶上进度,杨老师让她每周日的下午都去他家。李炳淑一开始还以为是去跟老师“学个乐”,结果一进门,老师就拿起茶杯,慢慢道来:“今天咱们来听听,你的气息,听得不对,整个声调像挂个大肚皮走路。”然后他就开始指挥她:咳,吐气不对!再来,抛一抛声音,放松点,再有力点,再发力一点,咳,像没吃饭似的……”

李炳淑一开始有点懵:“老师,咱就这么‘折腾’了?”可没办法,学艺求精,跟着老师,每天下午她都像个“挤牙膏”的机器,挤着嗓音,每一个字,每一句话都得细琢磨。白天跟同学们一起排练,晚上回寝室改进练习,宿舍的墙壁都快被她的声音打穿了。

两年下来的结果就是,李炳淑学到了真正的京剧技巧。夜里她躺在床上,闭上眼,脑袋里回放着杨老师的话:“气息不稳,再来。”第二天早晨,她又开始练,直到自己已经熟练到能够在“梦里”唱京剧为止。

031960年,上海戏剧学院的演出上,李炳淑简直就像是从“宿县的土里”一下子跳进了“上海的星光大道”,结果那晚她唱了一曲《女起解》,差点把全场的座位都震碎了。

演出结束后,副部长陈其五直接拍了拍旁边人的肩膀,甩了个“大招”:“这小姑娘,潜力无限!”话音一落,全场的领导们就像开了锅的粥一样,立马四散开去,开始行动起来。

这还没完,市委的领导们一商量,立马就去找校领导:“这位同学是哪里的?安徽?好啊,那我们马上联系安徽。”他们讨论后决定,李炳淑这种天赋,可不能被浪费了,必须留下来。上海,毕竟是个“大舞台”,人才就得像蚕吐丝一样,继续拉丝才行。

可这时候,偏偏出现了一个“插曲”。那就是,时任安徽省委书记的曾希圣同志,当他得知李炳淑要“被”上海留住的时候,差点从椅子上摔下来:“谁说她可以走?不行!”立刻打电话给上海那边,“同志,咱们安徽有个绝世人才,怎么能让她跑了?”

话说得这么直白,上海那边也愣住了,随即又找到李炳淑所在的校领导,开始来回磋商。校领导也苦笑:“李炳淑姑娘,才艺如此出众,原本想着让她在上海大展拳脚,怎么就‘回流’了?这不,安徽这边说了,‘人才必须留’,你看怎么办?”

李炳淑在旁边听得差点笑出声来:“老师,我这还能选嘛?这感觉比选嫁人还难。”

04就在俩个地方的人唇枪舌战,你来我往之时,毛主席来到上海了。

毛主席那时候正在上海视察,突然听说了李炳淑的事儿,心中也不免好奇,便让他们“安排一次见面”。柯庆施那时候心里有点嘀咕,心想:“这下不出事才怪,这可是两省的‘大战’啊,毛主席这回能否看出点门道来?”

终于,毛主席坐下来,一听两方你来我往,扯得很认真,不禁微微笑了一下,开口道:“好了,既然两边都觉得李炳淑是‘宝’,那咱们就让她自己做主吧。”

李炳淑刚进那个房间,愣是没明白怎么回事——她原本以为是去和几位大佬谈个什么文化事宜,谁知道推开门一看,沙发上坐着的居然是毛主席。

“小李啊,你可真是为难我喽!”

李炳淑一愣,完全没想到这场“角力战”居然最后会变成“调解会议”。毛主席接着又环顾四周:“看看嘛,曾书记,要不你这边再考虑一下,毕竟上海舞台大嘛。”

这话说得那叫一个带劲儿,李炳淑差点没笑出声——你看,毛主席这就是个活宝,连老战友曾希圣都没能躲过他的“幽默”。旁边的言慧珠赶紧低头,笑着说了一句:“上海好啊,发展可以更好,没问题,就上海了。”

后来,李炳淑在上海扎了根,顺利进了青年京昆实验剧团。

所以,李炳淑这一路走来,多少风雨,多少波折,最后不仅让自己站稳了脚跟,也为中国戏曲界奉献了几出大戏。