2024年3月15日,台北金宝山日光苑的安葬仪式上,韩国歌手具俊晔怀抱骨灰罐的影像在社交媒体疯传。这个本该私密的告别场景,因为S妈"被凌虐十年"的控诉,瞬间演变为全民参与的道德审判。这场跨海婚姻的财务细节,在当事人离世后仍持续发酵,折射出当代社会对名人隐私的猎奇与伦理困境。

最新数据显示,全球名人离婚案件中,财产分割争议占比高达78%(《福布斯》2023年度报告)。大S与汪小菲的婚姻轨迹恰似这组数据的现实注脚——从2011年北京王府井的世纪婚礼,到2024年台北的骨灰安置仪式,这段持续11年的婚姻始终处于舆论显微镜下。当我们重新审视这对夫妻的财务往来,发现的不仅是账单上的数字游戏,更是名人婚姻被公共化的典型样本。

台湾综艺节目《金钱游戏》曾披露,汪小菲在离婚后每月支付的生活费相当于台北市20个普通家庭的月支出总和。这种悬殊差距引发网友热议,微博话题#婚姻成本可视化#累计阅读量突破7.8亿。但鲜少有人注意到,美国加州大学2023年的研究显示:在亚洲地区,名人离婚协议中男方支付赡养费的比例是欧美的2.3倍,这背后暗含着深层的文化规训。

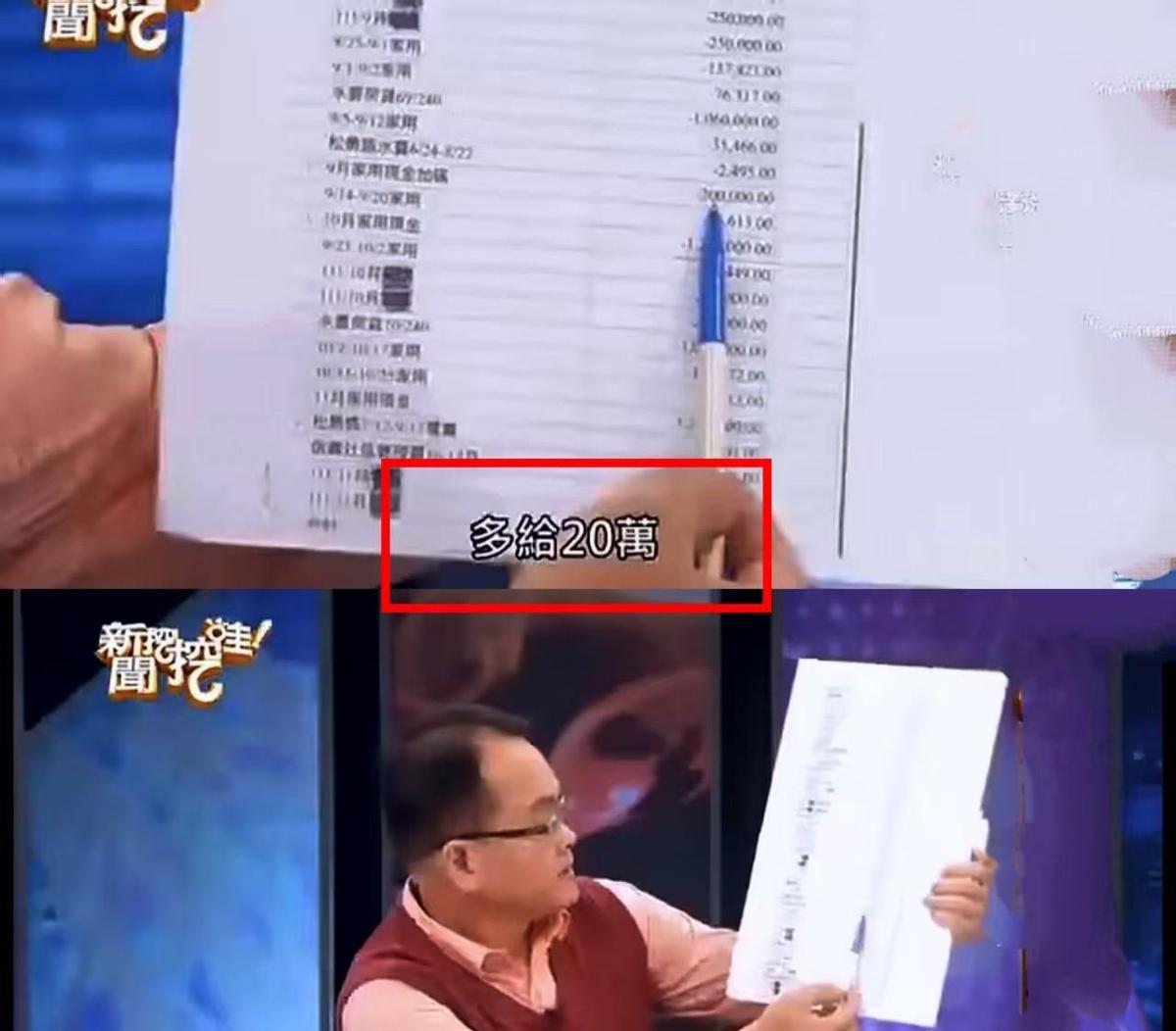

当汪小菲的信用卡账单成为全民算术题,我们正在见证婚姻关系被彻底商品化的荒诞现实。2022年《康熙来了》团队制作的特别节目《数字里的爱情》,将明星夫妻的日常开支拆解为可量化的数据:每月4万台币的家政费、3万度的季度用电量、百万豪宅的月供。这种将情感关系降维成Excel表格的解构方式,本质上是对亲密关系的暴力肢解。

首尔大学社会学系金教授在《流量社会的婚姻形态》中指出:"社交媒体时代,名人的离婚协议正在演变为新型商业IP。"大S去世后,其社交账号粉丝量激增300万,相关话题广告植入报价单显示,每条关联推文的商业价值突破50万美元。这种死亡流量的商业化运作,使得私人悲剧沦为资本狂欢的舞台。

值得关注的是,汪小菲在2023年直播中无意透露的"电费焦虑",意外引发智能家居行业的营销热潮。某品牌空气能热水器借势推出"省电夫妻套餐",广告词"让爱情不被电表绑架"引发伦理争议。这种将私人伤痛转化为商业噱头的现象,暴露出流量经济对人性底线的持续冲击。

S妈在葬礼上的泣血控诉,某种程度上是传统孝道伦理与现代舆论场的激烈碰撞。中国社科院2024年发布的《东亚家庭关系研究报告》显示,65岁以上长辈介入子女婚姻纠纷的比例,台湾地区比大陆高出27个百分点。这种代际捆绑的亲情模式,在遭遇媒体曝光时往往产生戏剧性张力。

具俊晔怀抱骨灰罐的影像在抖音获得230万点赞,韩国网友将其称为"21世纪最长情的告白"。但首尔家庭法院记录显示,跨国婚姻中涉及遗产纠纷的案件,平均审理周期长达5.2年。当浪漫叙事遭遇法律现实,公众期待与司法程序间的鸿沟愈发明显。

更值得深思的是,汪小菲持续支付的赡养费,本质上是对传统"养儿防老"观念的解构。南京大学经济学院测算发现,汪小菲三年支付的费用足以在台北购置两套学区房。这种经济层面的"持续性责任",正在重塑华人社会对离婚后家庭关系的认知边界。

当我们围观这场跨越生死的财务争议时,或许应该扪心自问:在点击转发键的瞬间,我们究竟是在追寻真相,还是在消费他人的伤痛?哈佛大学媒体伦理研究中心的最新调查显示,38%的网友承认浏览名人隐私时会产生"道德不适感",但其中72%仍会选择继续围观。

这场持续发酵的舆论风暴,恰似一面多棱镜,折射出这个时代的集体焦虑:在物质主义盛行的当下,我们如何平衡公众知情权与个人隐私权?当婚姻关系被数据化呈现,感情的真挚性又该何处安放?或许,在下次类似事件发生时,我们可以少些计算器般的精明,多些对人性复杂性的敬畏。

此刻,台北某栋豪宅的电表仍在转动,北京某间直播间的打赏声此起彼伏,首尔某个录音室的新歌正在制作。在这个万物互联的时代,或许真正的难题不是厘清谁花得多谁给得少,而是学会在流量浪潮中守护人性的微光。当热搜终会冷却,那些被留下的孩子要如何理解父母的故事?这或许才是这场舆论狂欢后,最值得深思的命题。