2024年3月的香港街头,10岁的小玥儿在四季酒店大堂被镜头捕捉到侧颜的瞬间,社交平台的评论区突然涌入超过50万条留言。这个本该在母亲离世后安静疗伤的孩子,因为发型的复古感与脸庞的消瘦,意外成为全民关注的焦点。这场始于艺人家庭变故的私人事件,正逐渐演变成折射现代社会集体心理的棱镜。

当小玥儿马尾辫的弧度与二十年前《流星花园》里杉菜的造型形成镜像,无数网友在社交媒体上发起"寻找青春记忆"的话题挑战。据抖音数据显示,话题上线24小时就产生230万条模仿视频,某美妆博主的"杉菜仿妆教程"播放量突破2亿。这种集体怀旧的情绪投射,让一个正在经历丧母之痛的孩子,变成了全民记忆的活体载体。

心理学教授李敏在《娱乐至死时代的儿童心理》研究中指出:"星二代往往承载着双重身份焦虑——他们既是普通孩子,又是公众的情感符号。"这种现象在贝克汉姆家族和木村拓哉女儿们的成长轨迹中尤为明显。小玥儿手臂的纤细程度被放大讨论时,某电商平台"同款童装"搜索量暴涨300%,这种商业狂欢与个体创伤的荒诞交织,暴露出流量经济下的人文悖论。

在台北某儿童心理咨询中心,治疗师张婉仪分享了一个令人深思的案例:有位星二代来访者在父亲再婚新闻曝光后,连续三个月梦见自己被装进透明玻璃箱供人观赏。"这些孩子过早地学会了用公众期待来修剪自己的情感表达",张婉仪翻动着治疗笔记,"就像小玥儿被热议的'懂事笑容',可能是种自我保护的面具。"

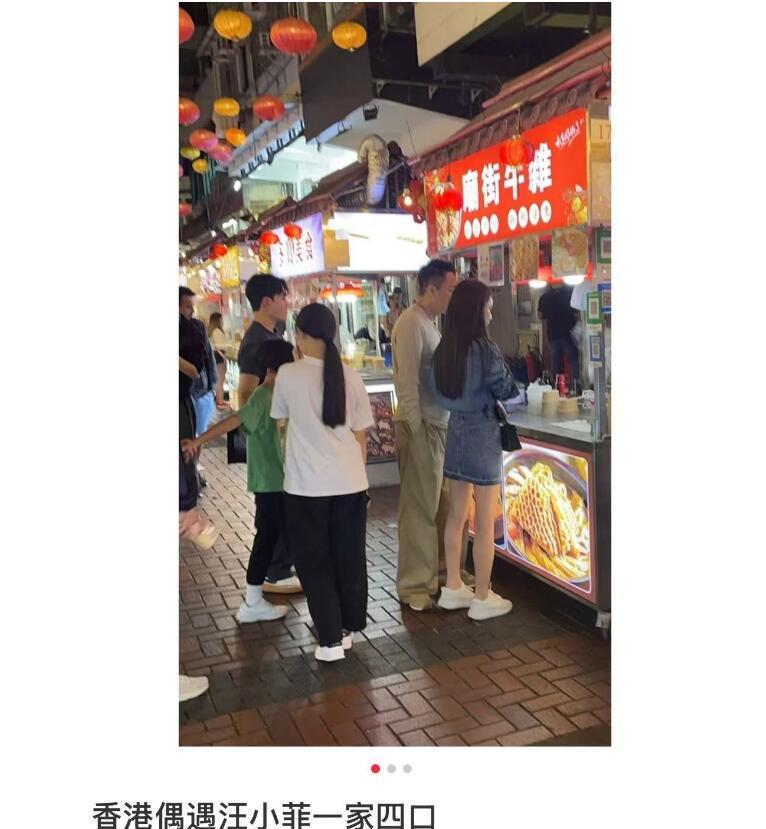

汪小菲选择在四合院举办婚礼的消息传出后,某问答平台"如何与继子女建立信任"的提问量单日激增18倍。这种公众好奇背后,折射出现代社会对重组家庭模板的集体焦虑。马筱梅在庙街为孩子们排队买牛杂的背影,被眼尖的网友发现与戴安娜王妃陪威廉哈利吃快餐的旧照存在构图相似性——这种无意识的对比,暴露了大众对"完美继母"的想象执念。

日本早稻田大学家庭关系研究所2023年的调查报告显示:72%的重组家庭儿童更在意"情感响应速度"而非物质条件。该研究跟踪了300个重组家庭,发现成功案例的共同点是新成员会创造专属的"秘密仪式"——就像马筱梅被拍到教小玥儿调制独家奶茶配方的场景,这种细微的互动往往比盛大礼物更能建立情感联结。

在洛杉矶某私立学校,教务主任安德森说起一个耐人寻味的现象:父母是公众人物的学生,会更积极参与戏剧社和辩论队。"这些孩子天生懂得如何在镜头前管理情绪,但私下里他们写的诗歌常常出现'玻璃罩'和'提线木偶'的意象。"这种矛盾性在小玥儿身上尤为明显,她既能对着镜头甜笑比心,又在日记本里画满带锁的城堡。

某娱乐账号对小玥儿身材的讨论登上热搜时,清华大学新闻学院监测到网络情绪值出现剧烈波动:同情类评论占38%,怀旧类占29%,而带有恶意揣测的占比竟达15%。这种数据分布恰似社会心理的晴雨表,暴露出集体无意识中的认知撕裂。更值得警惕的是,某AI换脸软件趁机推出"预测童星成年样貌"功能,首日下载量突破500万次。

韩国KBS电视台去年推出的纪录片《镜头外的孩子们》,跟踪拍摄了10位明星子女的真实生活。令人震惊的是,这些孩子在无人拍摄时,会不约而同地戴上口罩或压低帽檐。制作人金哲洙在采访中说:"当我们关掉摄像机,有个女孩突然问我'现在可以呼吸了吗',这句话让我整夜失眠。"这种职业反思,正是当前娱乐报道最缺乏的温度。

英国《卫报》最近发起"镜头后退一米"运动,呼吁媒体在拍摄未成年人时保持物理和心理的双重距离。值得玩味的是,该倡议获得73%普通网民支持,但仅有12%的娱乐记者签名响应。这种职业伦理与流量诱惑的拉锯战,在小玥儿事件中展现得淋漓尽致:某报社主编私下承认,他们掌握更多家庭照片但选择不发布,"这可能是我们最后的底线"。

当小玥儿踮脚试穿马筱梅的高跟鞋被狗仔队拍到时,某直播平台立即推出"星二代穿搭评分"互动游戏。这场看似无害的娱乐,实则是成人世界对童真的又一次消费。我们是否想过,那些被我们用来怀旧、争议、玩梗的碎片,正是一个孩子拼凑自我认知的原始材料?

在东京迪士尼乐园,工作人员有个不成文的规定:当发现戴着明星子女标签的孩子时,会主动关闭周边所有拍摄设备。这种近乎固执的保护,或许能给陷入狂欢的我们带来启示:也许真正的善意,是允许悲伤保留模糊的轮廓,让成长拥有犯错的空间。

下次当我们在社交平台刷到小玥儿的新动态时,不妨多停留三秒思考:我们是在见证一个生命的成长,还是在复制一场集体的情绪消费?答案的不同,可能决定着这个女孩未来是走出母亲的光环,还是永远被困在公众记忆的琥珀里。