全文刊登于《中国文化遗产》2024年 第2期 P23-31

虚拟现实(VR,virtual reality)(含增强现实/AR、混合现实/XR)是利用计算模拟的三维空间营造出虚拟世界的一种新媒体技术,使用者佩戴特制的头盔显示器、数据手套、动作跟踪器等设备,在虚拟场景中通过视觉、听觉和触觉等感官的模拟,获得身临其境的感受[1]。作为新一代信息技术的前沿方向和我国数字经济发展的前瞻领域,虚拟现实技术得到包括文旅在内的诸多行业政策推动。2022年10月,工信部等五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》,提出在“虚拟现实+文化旅游”板块 “推动文化展馆、旅游场所、特色街区开发虚拟现实数字化体验产品,让优秀文化和旅游资源借助虚拟现实技术‘活起来’”;2023年9月,工信部等五部门联合印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023—2025年)》,号召打造沉浸交互数字生活应用、数智文旅沉浸式体验空间等新业态。在此背景下,虚拟现实技术在文旅行业的技术创新和应用实践可谓方兴未艾,也引起学术界的关注。

在文化遗产领域,数字化技术的兴起不仅为遗产的认知、保护、展示和传播提供了更多手段,也在改变遗产实践的基本概念和传统路径,如阿尔萨耶(Nezar Alsayyad)所言,“随着移动通讯、社交媒体、线上交互工具的普及,‘虚拟’和‘传统’两个词不再像仅仅十年前那样位于一个文化语境的相反两端。”[2]作为“数字遗产”的重要领域,虚拟现实技术在遗产展示中的应用不仅能充分发挥该项技术在交互性、构想性及沉浸性的优势[3],通过多重感官结合的创新交互方式为观众提供更好的观展体验;还可综合呈现遗产丰富多元的历史信息,超越现实遗产中实体与信息的分隔,拓展遗产的公共教育面向。

与多数以记录、监测、管理为主要目的的数字遗产范式不同,本文的研究对象是针对“消失的遗产”的虚拟现实展陈设计。此类项目面向已消失不存的历史建筑或社会文化场景,借助虚拟现实技术再现建筑极盛时期的物质形态及生活方式,让遗产展示不止于“数字孪生”,也成为一种空间与生活融合的“体验再现”。在《巴拉宪章》提出的遗产展示的真实性(authenticity)和完整性(integrity)原则、可达性(accessibility)原则以及可持续性(sustainability)原则下[4],虚拟现实技术下的遗产展示借助沉浸性、交互式的虚拟现实多媒体系统(如听觉、视觉、触觉等感官反馈系统),以遗产地、遗产建造技术及其当时的社会文化背景等信息为展示内容,为观众提供生动形象、全面细致的观览体验,拓展和丰富遗产展示的维度和深度。

面向“消失的遗产”的虚拟现实展陈设计强调物质与非物质文化、实与虚的融合,主要可分为两类应用场景。1)服务于遗产地或博物馆的辅助展示类复原:以遗产地或博物馆展示为应用对象,借助虚拟现实技术将遗迹或展品的物质形态与反映社会文化的视频、图文信息整合,让观众全面感受历史空间与生活场景;2)服务于文旅娱乐场景的数字再创作:对遗产要素进行艺术再创作以融入创意文娱场景,可见于虚拟旅游、虚拟展览、沉浸式剧场等新的体验业态。本文通过分析虚拟现实技术在遗产展示领域的应用案例,凝练其展陈设计的方法和路径,为建筑遗产的虚拟现实展示提供新思路。

一、研究现状与案例选择

随着虚拟现实技术的推广,国内外相关的数字遗产展示类项目层出不穷,本文仅面向“遗产地复原类”和“文旅再创作类”两类应用场景,选取有较强技术或学术代表性的案例进行分析。1)“遗产地复原类”项目:以“数字孪生”为主要范式,如美国Cyark公司的文化遗产数字保护项目[5]、谷歌艺术与文化项目(Google Arts and Culture)[6]、腾讯联合敦煌研究院推出的“数字藏经洞”[7]、西班牙埃斯特雷马杜拉大学的Cáceres Vaquero’s Hermitage数字修复项目[8]等,此类项目以考古学精度的建筑遗产复原呈现为主要特征,致力于重要人文艺术遗产的数字化保存、管理和共享;2)“文旅再创作类”项目:以历史遗产为基底,服务更广泛的文旅、教育、娱乐场景,如故宫博物院的“云游故宫”,通过实景与动画结合的方式,多客户端整合故宫丰富的文物资源[9];哈佛大学中国艺术实验室(CAMLab)的《数字之躯·辽塔》数字展,用艺术化、沉浸式的方式推动应县木塔及其佛教文化的公众体验[10];麻省理工学院建筑史教授贾宗贝克(M.Jarzombek)发起的巴勒斯坦古村落“数字考古和虚拟叙事”工作坊[11],通过沉浸式叙事来呈现战争的创伤和记忆;此外,以历史城市为主题的数字游戏也在发挥愈发重要的遗产展示作用,如加拿大育碧公司开发的《刺客信条·起源》对古埃及城市场景进行了严谨复原,并在游戏中内置服务于历史学教育的游览模式,让游戏的公共教育功能得以凸显。当然,这些虚拟遗产项目也存在可改进的空间,如对虚拟空间的利用形式单一[12],局限于虚拟现实漫游和相对简单的人机交互[13],沉浸感、互动性和信息沟通效率还有待提升等。

虚拟现实技术在遗产展示领域的应用受限于内容创作和展陈设计的开发能力。目前我国的文化遗产数字内容创作大多停留在学术探索、效果展示阶段,与虚拟现实行业的沉浸式、交互式应用需求相差甚远。主要原因包括:1)数字内容创作的跨专业合作尚不成熟,创作者多来自动画、游戏、文娱行业,缺乏城市与建筑史、规划与建筑设计等领域的专业知识,内容层次和深度的缺乏导致无法满足观众在行为层次、创作层次、精神层次以及展品层次的多维需求[14];2)数字内容创作的工具和方法不成熟,如Unity、Unreal等虚拟现实行业常用引擎与传统三维建模工具之间衔接性、整合度不高;3)数字内容的展示大多停留于数字大屏,沉浸感和交互性较低,对于观众参与和消费意愿的促进亦不足。总体而言,面向遗产展示的虚拟现实技术展陈设计的主要问题为“重形式,轻内容;重展示,轻叙事 ;重硬件建设,轻文化阐释;重复原文物,轻沉浸体验”[15]。

由此,本文尝试通过案例分析与理论研究相结合的方法,凝练具有实践指导意义的设计路径。以5个案例为基本分析对象,包括“遗产地复原类”案例:《寻境敦煌——数字敦煌沉浸展》《庞贝古城》《利维亚别墅》以及“文旅再创作类”案例:《消失的法老》《巴黎圣母院》(见表1)。通过对两类应用场景的案例研究,梳理其从内容、体验到技术层面的开发设计要点,凝练在内容叙事、沉浸体验、技术适配等方面具有启示意义的展陈设计路径,为文化遗产的阐释和展示提供新的可能性。

表1 研究案例汇总(作者根据项目官方图片改制)

二、面向遗产展示的虚拟现实展陈设计路径

目前,虚拟现实技术在建筑遗产展示领域的应用涵盖了从信息集成、场景制作到交互设计、成果输出等不同工作流,存在专业细分多、共识未形成、配合不流畅等问题。要进一步提升遗产的虚拟展陈的观展体验,需对其工作流进行整合与打通,分解为内容层、体验层、技术层三个层面来实现:在内容层通过叙事脚本策划与空间场景设计,以提升信息传递效率;体验层在沉浸性和交互性两方面,加强观众在虚拟遗产展示中的参与感;技术层则致力于在三维建模、实时渲染、交互体验的层面,提升虚拟数字资产与VR眼镜等硬件设备的适配度,强化虚拟展陈的精细化、定制化表达(图1)。

图1 虚拟现实技术在建筑遗产领域的应用工作流程(作者自绘)

(一)内容层

在面向遗产展示的虚拟现实展陈中,VR技术不仅解决了“展品本身由于不可移动或缺失而导致的传统叙事性设计受到局限”[16]的问题,还为观众获取抽象、复杂的展品信息提供了创新、高效的接收方式。依托虚拟现实技术的叙事性特点,将知识信息融入到故事情节和体验路线中,可充分传达展览内涵并优化观众的观展体验。具体而言,展陈设计的内容层体现于叙事脚本策划和空间场景设计两个维度。

1.叙事脚本策划

“叙事”指讲述事件并确定如何讲述。故事表明着“讲什么”,情节则关系到“怎么讲” [17],以确保展示的逻辑统一、层级明确。“讲什么”需明确展示主题、情节策划。先提炼展示主题,深入文化遗产的特征信息(如相关历史事件、艺术或者社会价值、意向与标志等)挖掘并总结其蕴含的意义;接着确定叙事六要素(时间、地点、人物、故事的起因、经过、结果),将碎片化信息融入“开端—发展—转折—高潮—结尾”的情节策划中。“怎么讲”则关乎叙事节点提取、多媒体资料整合、场景空间预设等内容。叙事节点可从文化遗产及其环境、不同历史时期的状况、建造技术、社会背景、关联事件等信息中提取,选择适当的叙事方式完成节点之间的切换;多媒体资料的整合应灵活调用收集到的视频、图片、文字、音频等资料,以展示遗产文化的多层次内涵;场景空间是情节呈现的关键,需根据叙事逻辑预先设想脚本对应的空间场景意向(建筑风格、建筑密度、细部特写、呈现视角等)和观众感知体验(视觉冲击、特殊音效、材质触感等)。

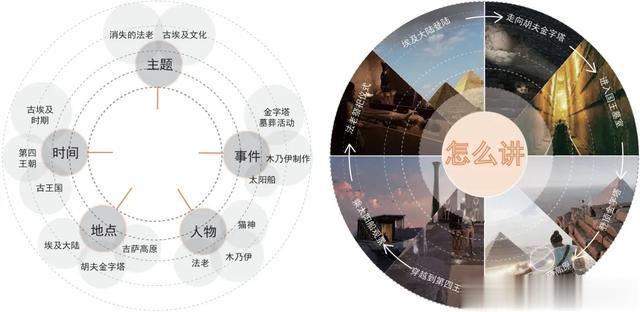

例如,《消失的法老》在哈佛大学吉萨考古项目(Giza Project)的考古成果基础上来“讲故事”,从“吉萨综合考古数据库”中筛选并确定古埃及规模最大的胡夫金字塔为叙事“地点”,将胡夫金字塔建造的“旧王国时期”作为叙事“时间”;进而通过“埃及大陆登陆—走近胡夫金字塔—进入国王墓室—登顶金字塔—俯瞰吉萨高原—穿越到第四王朝—乘太阳船观景—法老祭祀仪式”的情节序列呈现空间与社会生活并存的古埃及“现场”,让观众身临其境地走入古埃及的墓葬古迹和社会文化;并通过由史料文字、旁白解说、全景扫描获得的图片等多样化信息,展现尼罗河、金字塔数千年的演变历史(图2)。

图2《消失的法老》脚本结构分析(作者自绘)

2.空间场景设计

运用虚拟现实工具复原的遗产场景不同于现实遗址,可以整合更丰富的物质及非物质文化信息以传达遗产的丰富内涵,形成具有沉浸感的复合场景。场景设计首先应尽可能“真实”地还原历史空间,考虑整体布局、建筑结构、装饰风格、环境景观等要素,结合光线渲染、材质贴图和声音氛围予以实现;其次,加入“人与物”的生活元素,让场景“活”起来,如虚拟人物、服饰妆容、饮食器具、仪式表演、飞禽走兽等。

以《消失的法老》和《巴黎圣母院》项目为例(见表2)。前者以胡夫金字塔沉浸式体验为主题,场景意图表达古埃及文明的神秘空间意象,生活要素借助古埃及神话中的巴斯泰托女神作为引导主线,以木乃伊制作过程来呈现古埃及人对死亡的理解,让观众沉浸地在身着古埃及传统服饰的法老亲人和侍卫簇拥下,亲历法老木乃伊制作中的“开嘴”仪式。后者则充分表现巴黎圣母院的教堂场景,让观众以现实世界无法获得的贴近视角观察场景中的哥特建筑细部特征,如飞扶壁、尖拱尖券、玫瑰窗等,室内通过不同高度的视点强化其拉丁十字形制平面带来的纵深感;生活元素围绕巴黎圣母院的建造和使用,刻画了教皇、工匠、建筑师、工程师等人物角色,让观众虚拟回到圣母院初建时的中世纪现场。

表2 空间场景、生活要素分析(作者根据项目官方图片改制)

场景设计还应考虑虚拟空间的功能和流线。功能设计包括展示、教育、商业、娱乐、社交等不同层面。除展示功能外,教育功能体现于教育性的体验,如《寻境敦煌》通过交互点匹配不同的洞窟壁画,向观众普及壁画内容、历史故事;商业功能一般指在虚拟空间中完成的商业交易,如线上文创店铺、虚拟商场等;娱乐与社交功能体现在多人在虚拟空间中的互动交流体验,以及观展结束后生成可供社交网络分享的专属内容。流线设计需以观众导览和互动为出发点,为其提供个性化的参观流线,可利用虚拟引导元素(标识、指示箭头、地图等)帮助观众掌握和遵循导览路径;还需考虑观众的流动轨迹以及体验舒适度(如透过VR眼镜的尺度感知、观览视角、行进速度皆与真实人眼体验有差距)。受观众体验过程中短时记忆和长时记忆提取的限制,叙事路线的分支不宜过多,时空和身份的转换频率不宜过高。

(二)体验层

沉浸、交互的体验是虚拟现实技术在遗产展示应用中最主要的特征,因此,体验设计是虚拟遗产展示的关键内容,体现于沉浸式感知体验和个性化互动体验两个层面。

1.沉浸式感知体验设计

虚拟现实技术结合人的触觉、嗅觉、听觉、视觉、味觉融合的多重感官系统,加强观众的身临其境之感;还需结合博物馆学、心理学、神经科学、建筑学等不同学科视角以多角度完善感知路线,促进观众对展览的理解。其中,视觉是体验过程中的主要感知类型,对观众的注意力、情感体验、认知影响较大,需考虑信息传递的准确性、场景的美观度、展示方式的创新性等;触觉体验可通过现实空间中的互动装置或真实材质表面以产生与观众视野中一致的材质触感,通过触摸、按压等方式与虚拟环境互动,增强体验的真实感;嗅觉可通过特殊的味道引起观众的情绪变化,辅助气氛营造;听觉以对白、配乐、配音、音效、环境声等形式出现,依附于智能语音相关的技术以模拟或控制声音的语言类型、语速、音量、音调、音频等特征,烘托体验氛围或暗示特定的时代背景信息(见表3)。

表3 虚拟体验感官分析(作者根据项目官方图片改制)

2.个性化互动体验设计

个性化的交互体验也是虚拟现实体验的重要优势。个性化互动体验的目标就是满足不同观众的需求,如约翰·法尔克(John H. Falk)根据观众的参观动机将博物馆的受众分为五类:探索者、服务者、体验者、专业/业余爱好者以及放松者[18]。实现互动体验的个性化设计,需考虑“多样化”和 “灵活性”两个维度。

“多样化”的互动体验可以激发观众的能动性,引导其与展品互动,让观众从被动完成任务到主动参与创作。多样化体验设计的方式包括:根据展览节奏和观众的情绪变化分散设置体验过程中的交互节点,保证观众获得可控范围内的自由度;为不同需求的观众设定场景目标,例如为观众提供新奇有趣的体验氛围,服务周到的观展场所,开拓视野的观展体验,知识汲取的学习平台,身心放松释放压力的渠道等。《寻境敦煌——数字敦煌沉浸展》就针对年轻一代观众的需求,设计了丰富多元的虚拟互动体验:围绕不对外开放的莫高窟第285窟,为观众提供线下VR沉浸展和线上网页展两类体验模式,形成“游前线上预习、游中沉浸体验、游后打卡留念”的完整观展体验;观众在线下可在景区佩戴VR设备参观体验展,线上则通过微信小程序、官网让观众随时随地探索洞窟;VR体验结束后,还可在莫高窟的虚拟演播厅录制一段专属的 “打卡”视频,促进社交互动。观众的个性化需求得到满足的同时,也促进了文化遗产的宣传[19]。

“灵活性”不仅需要考虑不同年龄段的受众,借助互动方式和交互层级的变化提供不同风格的体验方式,还应考虑无障碍需求的观众也能平等地享受展览,如《消失的法老》为轮椅使用者提供了特定的头像来指定其移动,保证参观者安全的同时,提供高质量的观赏体验。此外,因VR眼镜仅能实现“一人一设备”,容易阻碍观众对物理空间的观察,所以现实体验空间尽可能采用大空间,满足虚拟场景空间的使用需求,确保观众体验过程中的流畅度和安全性。

(三)技术层

虚拟遗产展陈涉及的操作技术不同于现实空间设计或传统数字遗产建模。一方面要考虑在建模过程中,虚拟现实体验的空间尺度感、观览视角、行进速度、精度要求、信息接受程度都不同于现实空间;另一方面在落地层面,传统建模和渲染工具大多针对PC端配置,但高精度的计算和显示需求往往无法适配VR眼镜为代表的虚拟现实客户端。因此,需在三维建模、实时渲染和交互体验技术层面提出更加精细化、定制化的方案。

1.三维建模技术

面向“消失的遗产”的遗址复原类项目中,建模技术的关键在于真实性、适配性两大需求。“真实性”指在遗产展示的理论框架下尽其所能地客观反映遗产的历史和现实,“适配性”则是为了在图形计算能力和体验感知方式上最大限度地适配VR眼镜端,以达到最多样化的应用场景。虚拟现实领域常用的建模工具包括3DsMax、C4D、Blender、Maya等。

为提高三维模型的“真实性”,首先在资料来源方面,“消失的遗产”的复原需在现实遗迹的基础上,广泛从历史学、考古学、人类学等领域收集官方和民间图文史料,从中提炼有价值的空间和社会信息,以揭示建成环境与社会文化之间的丰富关联[20];其次在技术层面,综合运用“点云数据导入软件直接建模”“手动使用建模软件建模”[21]“依托人工智能自动建模”[22]等建模方式,如结合残存现状扫描或借助AIGC工具生成材质贴图,在模型中调试完成材质拼接,并借助光线色彩和材料质感来增强其真实感和在地性。

“适配性”方面,虚拟现实场景的建模应尽量减少建筑空间要素的单体装饰部件和元件面数,元件组合时基于同一坐标点导出,或将较大模型分割而利于视距裁切和灯光裁切,降低对VR眼镜或计算机的算力要求。同上,建模场景可结合虚拟空间体验的不同呈现视角,灵活调整和优化建模精度。例如,第三人称视角俯瞰时,重点是呈现建筑的平面布局、规模和整体结构,表现建筑与周围环境的关系;第一人称漫步视角时,空间布局设计应以人体尺度为依据,选择合适的静态深度、运动深度以及双目视差来呈现虚拟场景,将建筑空间呈现的视点高度控制在1.5~1.6米;近景视角时,可着重表现建筑的局部细节,如雕刻、窗户、门廊等。最后,创建好的模型导入渲染引擎前还需进行优化,避免因数据过大而造成程序卡顿影响体验感。

2.实时渲染技术

影响实时渲染速度的因素包括软硬件性能、模型精度、渲染逻辑、光源选择、网络延迟等。当下虚拟现实领域最常用的渲染引擎是Unity和Unreal Engine,技术操作层面各有优劣(见表4)。光源选择是对渲染速度影响较大的因素之一,体现在光源类型、数量、位置等设置中。在光源方面优化渲染速度的方式包括限制固定光源和动态光源灯光的数量,在不影响展示的情况下关闭较为隐蔽物体的阴影生成以减少算力占用;又如塑造傍晚气氛时,使用体积雾等组件对环境进行烘托。在分布式渲染或云渲染的情况下,网络延迟也是影响实时渲染速度的因素之一。低延迟的网络连接可提高数据传输速度和协作效率,从而提高渲染速度。

表4 Unity和Unreal Engine渲染引擎的技术操作特点比较(作者自绘)

目前,渲染软硬件的技术创新皆致力于渲染效果和速度的优化。软件方面,如渲染引擎基于眼动追踪的渲染优化、基于时空滤波的实时光线追踪技术等;硬件方面,VR眼镜的渲染技术也在实时渲染、畸变矫正、双眼景深效果、动态分辨率、虚拟光线等层面不断完善,不仅有利于改善观众的视觉体验,也能够增强建筑场景的真实感和沉浸感。

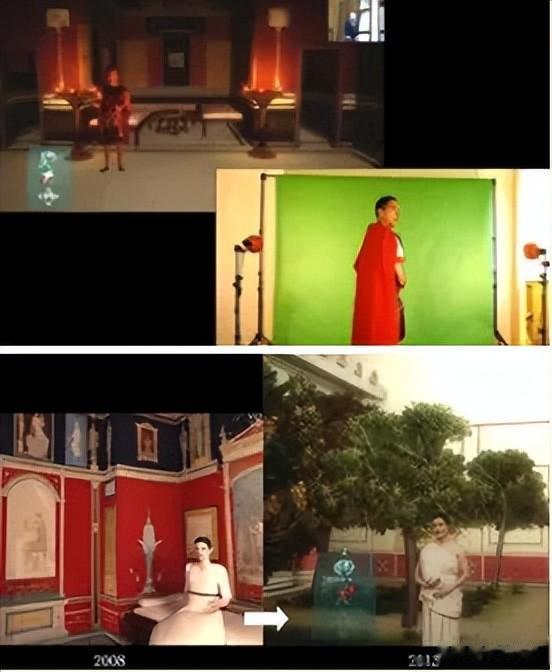

例如,《利维亚别墅》[23]的渲染采用虚拟运动相机和三维环境的照明设置,在现存利维亚别墅扫描的图像效果基础上,采用虚拟相机过滤器来开发场地环境。使用中性光作为光映射,通过控制相机曝光和间接光中调范围,进行实时调压处理色彩对颜色进行矫正。同时采用Blender bullet physics引擎缩减,建立不同面的纹理图集,重新分配像素比例。此外,其虚拟人物由真实演员在绿色屏幕前的拍摄影像基础上进行建模,并过滤灯光、透明化背景来匹配虚拟环境(图3)。

图3《利维亚别墅》画面渲染效果(引自:参考文献[23])

3.交互体验技术

主要在硬件和软件层面提升虚拟空间体验过程中的交互性。目前常见的虚拟现实交互硬件技术包括:穿戴式个人体验端,如VR头盔或眼镜;依托于传感器的动作捕捉系统;CAVE设备技术(依托投影界面和追踪器);利用空气投影和LED旋转显示技术形成3D影像的全息显示屏等。软件技术包括:动作捕捉和感应技术、语音识别技术、虚拟行走算法等;还有配合虚拟现实体验的配件,如传感器、数据手套、万向跑步机、生物测量设备(如心率监测器、脑电图仪,以监测观众的生理状态,从而在虚拟环境中提供更加个性化的体验)等(见表5),以协助观众通过语音、触觉、手势、体感等简洁交互方式,实现个性化“观众—展品—体验”的互动反馈系统。

表5 常见的虚拟现实交互设备(作者根据网络图片改制)

虚拟现实遗产展示项目需对硬件和软件技术进行有效整合以实现最佳体验效果。如《消失的法老》和《巴黎圣母院》采用“穿戴式VR眼镜+背包电脑”的硬件组合,目的是用PC端的图形算力优化实时渲染和交互效果;软件方面,借助虚拟空间寻路算法以实现多人同时同空间体验,借助VR眼镜的扫描功能定位每个观众在大空间中的位置,实时调节行走路径以避免碰撞。

交互界面也是交互体验的重要部分,直观、易于理解和操作的界面可以帮助观众提升体验的参与感。例如《利维亚别墅》的交互界面包含地图导航指南、漫游模式、鼠标或触摸控制、链接指引,让观众在“导航元素—POI(交互兴趣点)—UI界面”的交互机制下通过手指在屏幕上的滑动、抓取、缩放或具有特殊与意义的手型(如“OK”手势),完成“主菜单”“前进”“停止并旋转”的交互层级转换(图4、5)。

图4 《利维亚别墅》“主菜单”层级(引自:参考文献[23])

图5 《利维亚别墅》“前进”层级(引自:参考文献[23])

三、结语

本文通过对5个虚拟现实遗产展示案例的研究,探讨了“遗址地复原”和“文旅再创作”两类虚拟遗产在内容层、技术层和体验层的设计路径。这些案例作为目前行业相对成熟的实践案例,体现了前沿的技术创新及大众可接受的应用模式,为虚拟现实遗产展示的实践方向提供了思路,其不足之处也为行业指明了改进空间。本文认为,遗产展示应超越以记录、管理为主要目的的“数字孪生”,通过更丰富生动的内容叙事、更沉浸互动的观览体验和更流畅完善的软硬件技术,让虚拟现实展陈为现实遗产赋能,最大限度发挥虚拟世界与现实世界的互补效应,为观众创造“虚实相生”的观展体验。

当然,虚拟现实技术在遗产展示领域的应用尚存在不少需要克服的瓶颈和问题:在内容层面,如何认知虚拟现实世界的遗产“原真性”,让虚拟遗产得以在更广的视域下呈现更多元的遗产信息;在体验层面,如何在设计和技术上实现更有效、深入的人机交互及信息获取,达到虚拟与现实展示的相得益彰;在技术层面,如何解决主流VR硬件设备的长时间佩戴舒适性问题、被动移动带来的晕眩问题,如何提升VR硬件设备的图形算力等。这些瓶颈的解决,一部分有赖于科学创新及技术迭代,也需在持续积极的理论探讨和实践反馈中摸索、改良、凝练并形成共识。在虚拟现实或广义的元宇宙行业规模不断拓展的前景下,虚拟现实展陈设计在遗产展示领域的应用呼唤更多的思考和实践。

作者简介

黄华青,上海交通大学设计学院建筑学系副教授、博导,国际城市化论坛执委会委员、国际传统建成环境研究会会员、中国建筑学会建筑史学分会理事。

王岩,上海交通大学设计学院硕士研究生。

(文章参考文献和注释略)