配图来源于央视新闻仅供参考

1.1 数据背后的停车之痛在繁华的上海,停车难题已成为城市发展中绕不开的痛点。截至 2023 年,上海的汽车保有量强势突破 547 万辆大关,这一庞大数字背后,是日益凸显的停车供需失衡。据权威统计,上海停车位缺口高达 120 万个 ,这意味着每 5 辆汽车中,就至少有 1 辆在高峰时段面临无处可停的困境。

核心商圈的停车状况更是严峻。徐家汇、南京西路等商圈,车位周转率超过 80%,工作日的高峰时段,车主平均寻位时间长达 23 分钟。在陆家嘴商圈的某商场停车场,记者实地走访发现,上午 11 点至下午 2 点,停车场入口处车辆排起长队,等待入场的车辆绵延近百米。车主李先生无奈表示:“每次来这边办事,找车位都要花半小时以上,不仅耽误时间,还影响心情。”

传统人工收费模式也弊病丛生。据上海市消费者权益保护委员会统计,停车收费相关投诉率高达 47%,超时缴费纠纷屡见不鲜。在黄浦区的一处人工收费停车场,因计费方式不透明,车主与收费员时常发生争执。车主王女士称:“有时我明明只停了不到 1 小时,收费员却按 2 小时计费,沟通起来很麻烦。”

1.2 城市治理的科技突围面对停车困局,上海市政府以科技为剑,全力突围。2025 年市政府工作报告明确提出,新增 4500 个公共泊位,并实现智慧道路停车场全覆盖。这一目标,为上海的停车治理指明了方向。

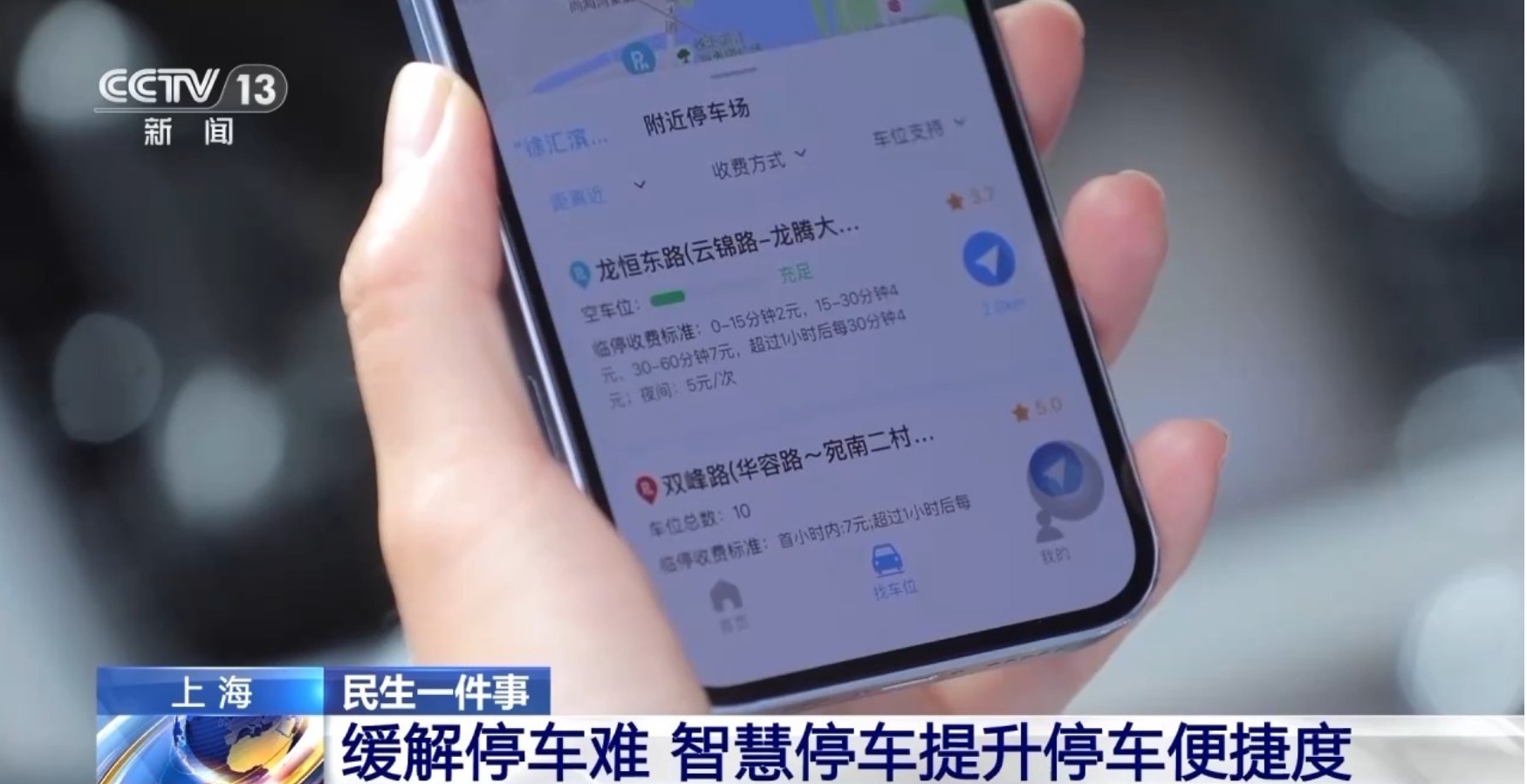

徐汇区作为试点区域,成效显著。在漕河泾开发区,通过高位视频 + 地磁双模监测技术,车位利用率提升了 40%。原本闲置的夜间车位,借助智能系统实现错峰共享,周边写字楼员工和居民的停车难题得到有效缓解。上海停车 APP 也成为市民停车的得力助手,注册用户突破 1200 万,日均处理订单 38 万笔。用户只需在 APP 上输入目的地,就能提前查询周边停车场的实时空位、收费标准,并实现一键导航 。在虹口区的北外滩区域,车主赵先生使用 APP 后赞不绝口:“以前来这边,找车位像无头苍蝇,现在有了这个 APP,方便多了,还能提前规划行程。”

二、智慧停车的技术基因解码2.1 感知层:万物互联的神经末梢在上海智慧停车的庞大体系中,感知层就如同人体的神经末梢,敏锐地捕捉着每一个车位的动态。地磁传感器作为其中的关键一环,正默默发挥着巨大作用。

在静安区的南京西路商圈,地磁传感器已广泛部署于各个停车场和道路停车位。其检测精度高达 99.8% ,哪怕是最细微的车辆进出变化,都逃不过它的 “眼睛”。而且,这种传感器还支持 10 年免维护,大大降低了后期运营成本。相关数据显示,在安装地磁传感器后,该商圈的车位周转率提高了 35%,有效缓解了停车压力。

高位视频桩同样表现出色。在浦东新区的陆家嘴金融区,高位视频桩利用先进的 AI 识别技术,准确率达到 99.2%。它不仅能快速识别车辆牌照,还支持多车型同时检测,无论是小型轿车还是大型 SUV,都能精准识别。在某写字楼停车场,高位视频桩实现了对周边 8 个车位的实时监测,车辆进出时,系统能瞬间完成识别和计费,极大提高了通行效率。

智能车位锁则为私人车位和共享车位的管理提供了便利。在闵行区的一些住宅小区,智能车位锁采用蓝牙 5.0 技术,实现了厘米级精准控制。车主只需在手机上轻轻一点,就能远程控制车位锁的升降。据小区物业反馈,自从安装智能车位锁后,车位被占用的纠纷减少了 80%,居民停车满意度大幅提升。

2.2 中枢层:城市级停车大脑如果说感知层是神经末梢,那么中枢层就是智慧停车的 “大脑”,负责数据的整合与分析。上海市级公共停车信息平台,便是这一 “大脑” 的核心所在。

目前,该平台已接入 3.2 万个停车场数据,涵盖了全市大部分经营性停车场和道路停车场。通过对这些海量数据的分析,平台能够实时掌握全市停车资源的分布和使用情况。在高峰时段,平台会根据各区域的停车需求,进行动态定价。在内环线区域,工作日白天和夜间的停车费用差价可达 300% ,有效引导车辆错峰停车。

区块链技术的应用,更是为平台的数据安全和交易信任提供了保障。在停车费用结算方面,区块链技术确保交易数据不可篡改,每一笔交易都清晰可查。截至目前,平台累计处理资金流超 20 亿元 ,无一差错。在徐汇区的某停车场,车主王女士通过区块链支付停车费用后表示:“这种支付方式让我很放心,不用担心数据泄露和费用出错的问题。”

2.3 应用层:全场景服务闭环应用层是智慧停车技术与用户直接交互的界面,为用户提供了全方位的便捷服务。在上海的各大商场、医院和写字楼,反向寻车功能已成为标配。

在 BFC 外滩金融中心,车主只需在手机 APP 上输入车牌号,就能获取车辆的精准位置,并通过步行导航快速找到车辆,导航误差小于 5 米。在该商场停车场,记者现场体验发现,以往需要花费 10 多分钟寻找车辆的情况,如今只需 3 分钟左右就能轻松找到,大大节省了时间。

无感支付也让停车缴费变得更加便捷。随着 ETC 技术的普及,上海停车场的 ETC 扣费占比已提升至 62%。在延安路隧道附近的停车场,车辆离场时,ETC 设备自动完成扣费,离场效率提高了 50%。车主李先生说:“以前停车缴费要排队扫码,现在直接抬杆就走,太方便了。”

预约停车则为车主提供了更加个性化的服务。在上海交通大学医学院附属瑞金医院,车位预约成功率达 85%。患者和家属只需提前在 APP 上预约车位,就能在到达医院时快速停车,减少无效排队。医院停车场管理人员表示:“预约停车不仅方便了患者,也让停车场的管理更加有序。”

三、市民体验的双面观察3.1 智慧带来的便捷革新智慧停车在上海的推行,为市民带来了诸多实实在在的便利。在停车效率上,有了质的飞跃。以杨浦区五角场商圈为例,通过智慧停车系统,车主平均寻位时间从以往的 23 分钟大幅缩短至 8 分钟 。在商圈的某写字楼停车场,车主只需提前在 APP 上查询车位信息并导航前往,到达后即可快速停车,无需再像以往一样在停车场内盲目寻找车位。

支付环节也因智慧停车变得更加透明和便捷。全流程的视频留痕,让停车时间和费用清晰可查。在静安区的一处智慧停车场,车主王女士表示:“以前缴费总担心被多收费,现在有了视频记录,每一笔费用都明明白白。” 而且,一旦出现争议,处理时效也大幅提升。据统计,与传统停车模式相比,争议处理时效提升了 70% ,车主只需通过 APP 在线申诉,后台工作人员会在短时间内进行核实处理。

上海还对特殊场景下的停车需求给予了特殊关怀。在医院、学校周边,设置了 15 分钟免费临时泊位。在上海交通大学医学院附属新华医院门口,家长们可以在接送孩子时,将车临时停放在免费泊位,既方便又贴心。医院停车场管理人员表示:“这些免费泊位大大缓解了周边交通压力,也方便了患者和家属。”

3.2 发展中的现实挑战尽管智慧停车带来了诸多便利,但在发展过程中,也面临着一些现实挑战。在技术层面,仍存在一些痛点。据调查,约 5% 的路段存在二维码遮挡、信号盲区等问题。在虹口区的一些老旧街道,由于树木枝叶遮挡,导致二维码难以扫描,车主不得不花费额外时间寻找其他缴费方式。信号盲区则会导致车辆进出信息采集错误,影响计费准确性。

价格方面,也存在一定争议。在内环核心区,白天停车费用最高可达 80 元 / 小时,这让不少车主直呼 “停不起”。在陆家嘴商圈工作的张先生抱怨道:“每天停车费用就要上百元,一个月下来是一笔不小的开支。” 相比之下,周边一些非核心区域的停车费用则相对亲民,这种价格差异也引发了市民对价格合理性的讨论。

在管理上,部分老旧小区还存在 “僵尸车” 占位现象。在普陀区的某老旧小区,停车位本就紧张,一些 “僵尸车” 长期占用车位,导致其他居民停车困难。小区物业表示:“这些‘僵尸车’的处理比较棘手,涉及到车主信息查询、沟通协调等诸多问题,目前还没有很好的解决办法。”

四、可持续发展的上海方案4.1 政策工具箱的创新应用为了从根本上解决停车难题,上海积极创新政策,构建了一套丰富的 “政策工具箱”,通过错峰共享、垂直盾构、信用管理等多维度措施,推动停车资源的高效利用和规范管理。

在错峰共享方面,党政机关发挥了带头示范作用。自 2021 年起,上海大力推动党政机关夜间车位开放,截至目前,已成功释放 1.2 万个车位 ,有效缓解了周边居民区的停车压力。在闵行区龙里路上的梅龙镇城运中心和城建中心,周边老旧小区众多,停车矛盾突出。通过错峰共享,这两个中心拿出七成以上的车位,共计 140 个,在夜间向居民开放。居民只需与物业签订协议,就能以实惠的价格停车。这一举措不仅盘活了闲置资源,还增进了政府与民众的信任。

为了应对土地资源紧张的问题,上海在徐家汇商圈试点建设地下 30 米智能车库。该车库采用垂直盾构技术,单个竖井开挖直径约 23 米,深度约 50 米 ,可容纳 304 个车位。通过运用托盘式停车搬运、AGV 自动存取车和手机 App 预约技术,单辆车平均存取车时间缩短至 90 秒左右 。这一创新模式极大地提高了空间利用率,为中心城区停车难题提供了新的解决方案。

信用管理也成为上海规范停车秩序的重要手段。上海建立了停车欠费黑名单制度,并将其与个人征信系统关联。据上海市交通委数据,自该制度实施以来,欠费追缴成功率提升了 60% 。对于累计欠费次数或金额达到规定数量并经催缴仍未补缴的车主,其失信信息将被列入本市公共信用信息目录,在信贷、求职、创业等方面受到限制。这一举措有效增强了车主的缴费意识,保障了停车管理的有序进行。

4.2 未来演进的三大方向展望未来,上海智慧停车将朝着车路协同、碳积分体系、适老化改造三大方向持续演进,为市民提供更加智能、绿色、人性化的停车服务。

在车路协同方面,上海将大力支持 L4 级自动驾驶的代客泊车系统。这一系统允许车主在停车场入口下车后,车辆通过高精度地图和传感器,自主寻找车位并完成泊车 。在未来的上海国际汽车城,车主只需在手机 App 上发出指令,车辆就能自动完成从停车场入口到车位的全过程,真正实现 “一键停车”。这不仅提高了停车效率,还为自动驾驶技术的落地应用提供了重要场景。

碳积分体系也将成为上海智慧停车的一大亮点。通过建立绿色出行与停车优惠联动机制,鼓励市民选择公共交通、自行车等绿色出行方式。市民使用公共交通出行时,可获得相应的碳积分,这些积分可用于兑换停车优惠券。在浦东新区的部分停车场,已开始试点这一机制,参与试点的车主停车费用平均降低了 20% ,有效引导了市民绿色出行。

为了满足老年人的停车需求,上海将推行语音交互 + 人工客服双轨服务模式。老年人在使用智慧停车系统时,可通过语音指令完成车位查询、导航、缴费等操作。同时,人工客服随时待命,为老年人提供一对一的指导和帮助。在杨浦区的一些社区停车场,这一服务模式得到了老年车主的广泛好评。车主张大爷表示:“以前用手机停车觉得很麻烦,现在有了语音和人工服务,方便多了。”

五、城市治理的智慧启示从 "人找车位" 到 "车位等人",上海智慧停车的实践揭示了超大城市治理的深层逻辑:通过技术创新重构资源配置,借助制度设计平衡各方利益。当高位视频开始读懂城市的停车脉搏,当区块链为每一笔交易盖上可信印章,我们看到的不仅是停车效率的提升,更是一座城市向精细化治理迈进的坚实步伐。这场静悄悄的停车革命,正在为全球超大城市治理提供 "上海样本"。

上海智慧停车的成功,离不开多主体的协同共治。政府、企业、社会组织和市民,在这场停车革命中各展所长。政府通过政策引导和资源统筹,为智慧停车搭建了坚实的制度框架;企业凭借技术创新和市场运作,让智慧停车的愿景成为现实;社会组织发挥桥梁作用,促进各方沟通与合作;市民则以积极的参与和反馈,推动智慧停车不断优化。这种协同共治的模式,为城市治理提供了宝贵的经验。

展望未来,随着人工智能、物联网等技术的不断进步,上海智慧停车将持续进化。它不仅将更加智能、便捷,还将与城市的绿色发展、人文关怀深度融合,成为城市文明的新名片。而我们,也将在这场停车革命中,见证城市治理的无限可能。

参考资料来源于:央视新闻 光明网 环球网等权威媒体的公开报道