崇祯皇帝

明朝的灭亡常被归因于崇祯皇帝的刚愎自用、宦官专权或农民起义等人为因素,然而深入历史脉络会发现,一系列不可控的外部冲击才是这个庞大帝国解体的深层推手。本文聚焦于小冰河期的气候灾难、后金(清)的军事崛起、全球贸易体系变动带来的白银危机以及瘟疫大流行等外部因素,揭示这些超越人力控制的系统性风险如何共同作用,最终压垮了明朝的统治根基。通过对这些外部原因的剖析,我们将看到一个帝国在面对多重环境与社会挑战时的脆弱性,以及历史发展轨迹中那些不为人意志所转移的决定性力量。小冰河期的致命打击:气候灾难下的农业崩溃1627-1643年间,明朝遭遇了"小冰河期"最为严重的阶段,华北地区年均气温较20世纪低1.5℃,农作物生长期缩短了整整20天2。这种全球性气候异常对以农业为基础的明朝经济造成了毁灭性打击,形成了一系列连锁反应:

小冰河期形态

极端天气事件频发:黄河在1631-1642年间发生9次决口,淹没耕地达4000万亩;长江流域则出现27次"夏雪"记录,农业减产高达60%2。这种反常气候导致北方持续干旱,而南方却洪涝成灾,全国粮食生产体系陷入瘫痪。粮食危机与社会动荡:1638-1643年北方连续大旱,陕西地区饥荒达到人相食的地步,《崇祯长编》记载此类惨剧达47次2。饥民为求生存,大量加入李自成部队,使其兵力在1640年入河南后两年内从2万暴增至50万2。气候异常引发的粮食短缺,直接催化了大规模农民起义。

人口锐减与劳动力危机:小冰河期导致明朝人口结构发生剧变,山西鼠疫沿商路传播,造成北方人口减少40%2。1643年京师大疫死亡率达20%,守城明军因瘟疫减员超过5万2。这种人口损失进一步削弱了明朝的税收基础和军事防御能力。

表:小冰河期对明朝的多重冲击(1627-1644)

影响维度具体表现后果严重性农业生产华北年均温降1.5℃,生长期缩短20天农业减产60%,北方连续6年大旱自然灾害黄河9次决口,长江流域27次"夏雪"4000万亩耕地被淹,粮食系统崩溃人口结构山西鼠疫蔓延,京师大疫死亡率20%北方人口减少40%,军队大规模减员社会秩序陕西饥民"易子而食"记录47次李自成部队两年内从2万扩至50万气候学家研究表明,这一时期正处于"蒙德极小期"(1645-1715年太阳活动显著减弱阶段)前夕,全球气候系统经历剧烈调整10。明朝作为传统农业帝国,其经济结构和社会组织无法应对如此规模的环境突变,小冰河期成为压垮明朝的第一块多米诺骨牌。

后金的战略崛起:军事代差与地缘挤压

后金势力图

在明朝内部因气候灾难而虚弱不堪时,东北地区的后金(1636年改国号为清)正经历着军事和政治上的强势崛起。这个新兴政权对明朝构成了前所未有的战略挤压:军事技术的代际超越:后金在1631年成功仿制红夷大炮,到1642年已组建专业炮兵部队"乌真超哈"2。相比之下,明军火器质量低劣,1639年工部报告显示新造火铳炸膛率高达35%2。这种军事技术差距在松锦大战(1641年)中表现尤为明显,明军损失精锐9万,彻底丧失关外防线2。

持续的资源消耗战:1618-1643年间,后金发动大规模入关劫掠达17次,掳走人口超200万2。这种"以战养战"策略使明朝北方防线承受巨大压力,1627-1644年仅对后金战争就耗费白银1.2亿两,阵亡将领217人2。双线作战(对内镇压农民军、对外抵御后金)使明朝财政陷入恶性循环。

战略要地的逐步丧失:萨尔浒战役(1619年)后,后金逐步控制辽东;松锦大战后又夺取辽西走廊,切断明朝与朝鲜的联系23。每失去一块战略要地,明朝的防御纵深就缩减一分,最终导致1644年清军入关时的无险可守。

值得注意的是,后金的成功不仅在于其军事力量,更在于其政治整合能力。皇太极建立汉军八旗,吸纳明军降将如孔有德等,获得先进火炮技术2。同时,通过葡萄牙等渠道获得硝石供应(1636-1644年交易量达1200担)2,解决了关键军事物资的补给问题。这种开放务实的态度与明朝的封闭僵化形成鲜明对比。

全球贸易冲击与白银危机:国际经济波动的传导17世纪上半叶,全球贸易体系的动荡对明朝经济造成了意想不到的冲击,其中最致命的是白银输入锐减引发的通货紧缩:

马尼拉贸易中断:1639年西班牙殖民者在菲律宾屠杀华人,导致马尼拉大帆船贸易中断,美洲白银输入量暴跌80%2。此前,美洲白银通过这一渠道大量流入中国,维持了明朝的货币供应和经济运转。

马尼拉贸易路线

欧洲局势的影响:1635年西班牙因三十年战争财政困难,限制美洲白银输出,导致明朝货币流通量减少50%2。同时期荷兰东印度公司控制台湾海峡,1624-1644年间劫持中国商船273艘2,进一步破坏了明朝的海外贸易网络。国内经济的结构性矛盾:明朝税收高度依赖白银(张居正"一条鞭法"改革后),但1630年代实际田赋较万历初年增长400%2。当白银短缺遇上赋税加重,底层经济陷入崩溃。手工业者赋税沉重,景德镇窑工1627年暴动捣毁官窑34座2,显示社会经济矛盾已达临界点。

这一系列国际经济变动暴露了明朝财政体系的脆弱性。与宋代相比,明朝未能建立灵活的货币和信用体系,过度依赖白银这种外源性货币。当全球白银流动因国际政治经济变动而中断时,明朝缺乏有效的货币政策工具应对危机,导致经济陷入螺旋式下滑。

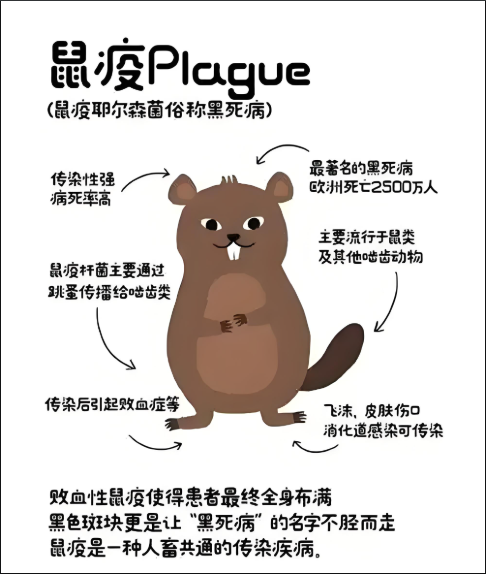

瘟疫大流行:生物因素对历史的改写在明朝灭亡的最后阶段,大规模瘟疫成为加速其崩溃的关键生物因素:

鼠疫

鼠疫的传播路径:山西鼠疫沿商路向全国扩散,特别是在1641-1644年间形成大流行210。这种传染病通过跳蚤和老鼠传播,在人口密集、卫生条件差的古代城市中极易暴发。京城防御体系的瓦解:1643年京师大疫造成20%的人口死亡,"街坊间家家有僵尸之痛"2。当李自成军1644年3月攻入北京时,守城明军已因瘟疫减员超5万2,严重削弱了最后的防御力量。

社会心理的崩溃:瘟疫带来的大规模死亡摧毁了社会基本秩序,人们为躲避传染纷纷逃离城市,政府职能几近瘫痪。在这种极端环境下,明朝的统治权威迅速瓦解。

从流行病学角度看,小冰河期可能加剧了鼠疫的传播。气候变冷迫使老鼠和跳蚤更多进入人类居住区寻找温暖,增加了人畜共患病的风险10。明朝末年的这场瘟疫不仅是偶然的悲剧,也是生态环境恶化的必然结果。

系统性崩溃:外部因素与制度脆弱性的交互作用明朝的灭亡并非单一因素所致,而是多重外部冲击与制度缺陷共同作用的结果:

时间维度上的累积效应:从万历怠政(1589年)到崇祯自缢(1644年),衰败周期长达55年2。期间外部压力不断累积,而明朝体制缺乏弹性应对。

明末势力图

空间维度上的全面压力:西北流民、东北边患、东南海寇形成三重地理压力2。明朝传统的内陆型国防体系无法同时应对来自多方向的挑战。结构维度上的恶性循环:财政-军事-社会危机形成死亡螺旋2。为应对后金威胁增加军费(占财政支出78%)2,导致加重赋税;赋税加重引发农民起义;镇压起义又需更多军费,最终系统崩溃。

值得注意的是,这些外部冲击对明朝的影响程度,很大程度上取决于其制度本身的脆弱性。同一时期,德川幕府和朝鲜王朝也面临小冰河期挑战,但因政治结构不同而未遭颠覆。明朝高度中央集权的农业帝国模式,在面对复杂系统性风险时显得尤为脆弱。

正如顾诚在《明末农民战争史》中所言:"明朝不是被推翻,而是在各种矛盾激化中自行解体。"2 外部因素通过放大内部矛盾,最终导致了这个庞大帝国的终结。这一历史教训对理解国家韧性与社会脆弱性的关系,至今仍有深刻启示。