1956年春,正值中国社会各个领域风起云涌之时,毛主席在一次重要会议上提到了黎锦晖,一位曾因创作《桃花江是美人窝》而饱受争议的音乐家。这首歌,曾被批评为“靡靡之音”,旋律轻盈,歌词直白,却在新中国的文化氛围中被认为不合时宜。

许多人质疑它是否符合革命艺术的精神,甚至有人认为它代表了那个时代不健康的风气。然而,在这场讨论中,毛主席的一个举动却让所有人都为之一震。

毛主席特意唱了起来,声音洪亮,歌词改编后有了新的含义:“桃花千万多,比不上美人多,也比不上红军多呢!”这个举动背后又隐藏着什么深意?

中华歌舞专科学校的创办1927年,黎锦晖依托自己扎实的音乐功底和对汉语音韵学的理解,创办了“中华歌舞专科学校”,这所学校成为了中国第一所专门培养歌舞人才的教育机构。

黎锦晖的音乐背景和对中国传统文化的深入理解,使得他有能力在当时的社会背景下,提出既符合民族特色又具备创新意义的艺术教育理念。

黎锦晖提出的“中西合璧”理念,在当时的文化氛围中是相当具有前瞻性的。只有将民族音乐的传统美学与西方现代音乐的技巧结合起来,才能真正推动中国歌舞艺术的创新与发展。

在课程设置上,学校开设了广泛的课程,涵盖了外语、戏剧、乐理等内容,目的是为了培养学生的综合素质。尤其是对于戏剧和乐理的教学,黎锦晖有着独到的见解。

他认为,一个优秀的歌舞演员,除了要有过硬的舞蹈技巧和歌唱能力,还需要具备一定的语言表达能力和文化理解力。

与当时许多艺术学校注重单一技能培养的传统模式不同,黎锦晖的学校更倾向于启发式教育。他不拘泥于固定的教学模式,而是注重根据每个学生的特点制定个性化的学习计划。

这样的教学方式,使得学员们能够在较短的时间内掌握舞蹈和歌唱的基本功,并且在三个月内便可以上台进行正式演出。

学校的教育方法和课程内容有着明确的规范性,这使得学生们能够在严格的训练中保持高效的学习进度。很多学生在毕业后都能迅速投入到中国当时的艺术和舞蹈行业,他们的表演技巧和艺术素养也为整个中国歌舞艺术的普及与发展打下了坚实的基础。

明月歌舞社的成立1927年中秋之夜,黎锦晖在上海一所小学礼堂内宣布成立“明月歌舞社”。这个消息激起了在场众人的关注,黎锦晖的宣言清晰而有力,表示要“高举平民音乐的旗帜,犹如此刻当空皓月,人人得以欣赏”。

随着“明月歌舞社”的成立,黎锦晖开始致力于创作更多适合大众口味的作品,这些作品具有较强的通俗性和易懂性,却又不乏艺术性的高度。通过歌舞社的演出,他把这些创作展示给更多的观众,逐步带动了中国平民音乐的流行。

1928年5月,在一位南洋商人提供的资助支持下,黎锦晖带领着明月歌舞社踏上了出国演出的征程。此行的第一站是香港,黎锦晖的团队在香港大剧场进行了演出。

演出当晚,八位年轻女演员身穿洁白的小纺袖衫和长裙,整齐地排列在舞台上,身姿婀娜,带着对艺术的深深敬意。她们的服饰简洁而优雅,与她们纯净的歌声相得益彰。

这场演出最为核心的节目之一,是黎锦晖作曲、戴传贤作词的《总理纪念歌》。这首歌的演唱,带着浓烈的纪实情感和历史意义,深深打动了在场的每一位观众。乐曲的旋律庄重而悠扬,歌声的表达饱含敬意和肃穆。

随着女演员们的合唱,全场的气氛逐渐变得异常凝重。观众们从最初的欣赏,逐渐转变为一种沉静的敬仰,不知不觉中,全场的目光都聚焦在舞台上。

歌声的回响中,许多观众开始起立,甚至是那些身着礼服的英国贵族也站了起来,表示对这场演出的尊敬和对歌曲所传递的情感的认同。无论是当地的华人同胞,还是外籍的观众,都被这首歌曲和演员们深情的表演打动。

当演出结束时,香港的同胞们为明月歌舞社的全体演员举办了一场盛大的晚宴。宴会上,大家共同举杯,庆祝这次艺术交流的圆满成功,黎锦晖与演员们一同分享着这一时刻的荣耀。

通过这次演出,黎锦晖和他的团队成功地向香港乃至整个南洋地区展示了中国音乐与舞蹈的独特魅力。

《桃花江是美人窝》的争议流行歌曲也是黎锦晖艺术生涯中的重要组成部分,尤其是他的《桃花江是美人窝》,这首歌曲可以说是他最具代表性的创作之一。歌曲的旋律悠扬动人,歌词朴实却富有表现力,迅速在当时的社会中引起了广泛关注。

它的出现,让许多人感受到了黎锦晖音乐的独特魅力,也让中国音乐界的流行歌曲创作进入了一个全新的时代。

随着时间的推移,特别是新中国成立后,这首歌的评价发生了显著的变化。歌曲原本所蕴含的浪漫主义色彩和轻松的旋律,在当时的社会文化环境下被视为“靡靡之音”。

新中国的文化氛围更倾向于弘扬革命精神和严肃的社会价值,像《桃花江是美人窝》这样充满轻松和愉快氛围的歌曲逐渐不再被看作是积极向上的作品。

甚至有评论指出,这类歌曲的旋律和歌词带有一些不健康的成分,认为它们表现了过于世俗和低俗的一面,不符合社会主义的价值观。

《桃花江是美人窝》在随后的岁月里常常遭遇批评,有人甚至认为这首歌的旋律和内容过于轻浮,未能与新中国的文化建设相契合。

这种声音一直持续了很长一段时间,尤其在20世纪50年代,当时的文化氛围更加强调革命性、斗争性和集体主义,这种背景下,流行歌曲的方向开始发生了较大的转变。

直到20世纪50年代中期,毛主席亲自为这首歌进行了“辩护”,局面才发生了改变。在一次重要的会议上,毛主席提到了这首歌,并与大家分享了陈毅当年用《桃花江是美人窝》的旋律重新填词的事情。

陈毅在这首歌的基础上,创作了新歌词,将原本的内容改变成了符合时代要求的版本,歌词中提到:“桃花千万多,比不上美人多,也比不上红军多呢!”

毛主席在会议中不仅提到这段往事,还亲自高声唱了起来,声情并茂地演唱了《桃花江是美人窝》的改编版本。这一举动在场的所有人都感到震撼和鼓舞,毛主席的歌声回荡在会议室中,现场的气氛瞬间变得热烈起来。

毛主席的这番举动为《桃花江是美人窝》带来了新的理解和评价,也使得这首曾经被批评为“靡靡之音”的歌曲逐渐从批评声中走了出来。随着毛主席的公开支持,歌曲的非议之声也开始渐渐平息,人们开始重新审视这首歌的文化价值。

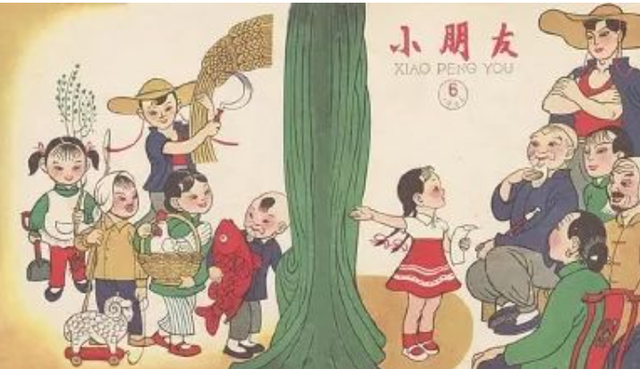

黎锦晖和《小朋友》

1922年,黎锦晖凭借自己的文化视野和对儿童教育的深刻理解,创办并编辑了一本名为《小朋友》的儿童刊物。这本刊物旨在陶冶儿童的性情,增强他们的智慧,让他们成为健全的国民,最终为社会服务,为民族增光。

《小朋友》杂志的第一次出刊是在1922年4月26日,刊物在中华书局出版,印刷精美,内容涵盖了诗歌、小说、谜语等丰富多彩的元素。

除了这些专业编辑的内容外,还特别鼓励小朋友们投稿,展示他们的创作才华。《小朋友》迅速赢得了广泛的关注,并成为了中国当时最具影响力的儿童刊物之一。

随着时间的推移,《小朋友》逐渐发展成了中国最长寿的儿童刊物之一,在2002年,这本杂志迎来了它80岁的生日,成为了中国历史上少数几本历史悠久、持久出版的儿童刊物之一。

进入21世纪,《小朋友》仍旧保持着其教育意义和文化价值。2001年9月,在北京召开了“纪念黎锦晖先生诞辰110周年暨黎锦晖音乐创作学术研讨会”,这次研讨会由文化部音乐司、中国音乐家协会、中国艺术研究所、中央音乐学院联合主办。

与会的专家学者们回顾了黎锦晖的音乐创作和他对中国音乐、文化以及儿童教育事业的贡献。专家们指出,纪念黎锦晖的意义甚至超越了对黄自、萧友梅等人的纪念。

研讨会上,有学者提出,曾经批评黎锦晖的声音其实源于“无知和偏见”。在当时,黎锦晖的某些作品因为突破了传统的界限,甚至试图引入西方的艺术形式和文化思想,因此在一些文化保守派的眼中,他的创作不被理解和接受。

这种批评在当时的社会中并不少见,甚至在某些时候,黎锦晖也遭遇了艺术上的孤立和误解。然而,随着时间的推移,更多的学者开始反思这些批评,认为它们源于对黎锦晖艺术形式的误解,而忽视了他在推动中国文化多元化发展方面所做的贡献。

参考资料:[1]施咏.黎锦晖“时代曲”创作中的民族化探索及其当代启示[J].音乐探索,2014(4):90-95