从文成帝和平初年(460)起,北魏皇室命人开凿大同云冈石窟,一直延续至孝明帝正光五年(524),造就了5世纪中国石刻艺术的巅峰—各种外来艺术的风格元素在这里实现了融合,云冈石窟“褒衣博带”式佛像,成为佛教艺术开启“中国化”历程的发端。533 年,权臣高欢控制北魏朝政,晋阳(太原)成为随后东魏(534—550)和北齐(550—577)实际的政治和文化中心,在高氏的推动之下,佛教艺术成就达到了新的高度,从而实现其中国式审美的完全转换。

方闻教授将这种转换总结为是一种可比拟“希腊奇迹”的“汉唐奇迹”——北魏到唐之间,中国佛教造像经历了三部曲的演变,从北魏(6世纪初)古拙的正面风格,到北齐、隋(6世纪晚期到 7世纪初期)的圆柱形式,再演变为初、中唐(7—8世纪)时的三维型造像(方闻中国艺术史著作全编《艺术即历史:书画同体》)。这种艺术成就,清晰地反映出南北朝后期至隋唐时期北方佛教艺术中立体状物技法的发展历程,也为后世造型艺术的发展,奠定了坚实的基础。

本文节选自方闻:《汉唐奇迹:书写中国雕塑艺术史》(赵佳 译),收录于《华夏之华:山西古代文明精粹》。

中国古代雕塑的空间表现

文/方闻

传统中国绘画史写作基于谱系观念,即张彦远所称的“师资传授”。1在描述顾恺之、张僧繇、吴道子在人物画领域的世系传承时,张彦远这样写道:

自古论画者,以顾生之迹,天然绝伦,评者不敢一二……陆探微师于顾恺之,探微子绥、弘肃并师于父……张僧繇子善果、儒童并师于父……吴道玄师于张僧繇……各有师资,递相仿效。2

由此,南朝梁(502—557)画家张僧繇即被尊奉为唐朝吴道子的先师。诚如张彦远所认为的,张僧繇与吴道子是引领中国人物画风格变革的两大领军人物。

《建康实录》(8世纪)是记载南京当地见闻与轶事的一部志书。作者许嵩曾在书中提及一种奇幻神异的花卉画技法,称作“凹凸花”或“凹凸画”。3在开凿于425年至450年间的敦煌272窟中,傅色精谨的菩萨敞胸露怀、衣裙透体,裙衫贴附于微隆的腹部与双腿(图1)表面。无疑,敦煌的艺术家已充分意识到运用这种幻象法所能达到的逼真效果。鉴于物象在画面上晕如凹凸的视觉效果,唐人称其为“凹凸画”。

图1 菩萨像 425—450

甘肃敦煌莫高窟272窟 天顶与西壁龛

在敦煌249窟(开凿于6世纪上半叶之后)的窟顶上,空间写实主义得到了进一步的发展:由透视合理的凹凸砖石纹构筑而成的露台栏栅后,诸天伎乐正表演乐舞(图2)。4同样的凹凸图样在6世纪上半叶的敦煌288窟中获得了更为精谨的演绎。至此,人物脸部与裸躯的晕染在纵逸笔法的驰骋中自由达成。而魁伟人物(图3)的晕染技法则与6世纪浓淡变幻的书法笔法如出一辙。

图2 伎乐图 6世纪上半叶

甘肃敦煌莫高窟249窟南壁东侧上半部

图3 勇士图 6世纪上半叶

甘肃敦煌莫高窟288窟西壁下部

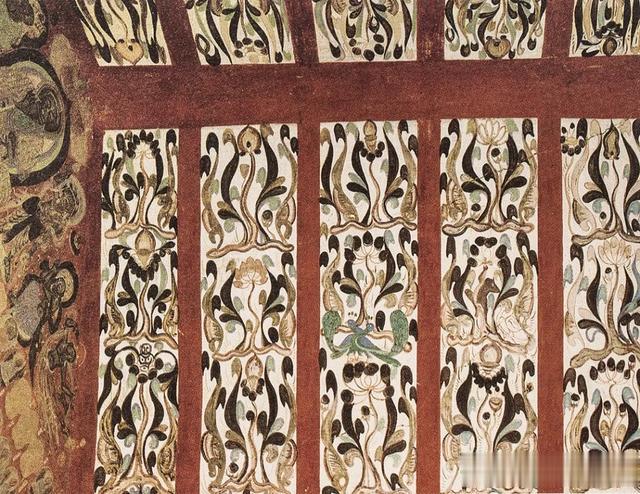

因张僧繇而闻名的此类“凹凸花”亦出现在敦煌288和428窟(图4、图5)的窟顶壁画中。后者的年代可追溯到550至575年。借助卷曲翻转、透视奇幻、近大远小的叶片形态,后者花卉的凹凸效果较前者更为成功。

图4 凹凸花 6世纪上半叶 甘肃敦煌莫高窟288窟天顶

图5 凹凸花 550—575

甘肃敦煌莫高窟428窟天顶

428窟内极具立体感的菩萨像(图6),则是先以习见的色彩塑造体躯,后以白色点出高光,最终再以细腻变幻的笔墨刻画出脸部与体躯的主要特征。绘像体现出画家对骨骼结构的透彻认知:例如,眼睑与眼窝的线条围裹眼周;曲状鼻孔与上扬唇角勾勒出双侧的丰颐;五官清晰、布局紧凑,它们围绕在由弓眉与鼻梁所组成的T形外凸架构之中。其中,一菩萨手中所执的细柳体现出赏心悦目的书法性,而其扭曲的笔触显示出对空间立体感的追求。

图6 菩萨像 550—575

甘肃敦煌莫高窟428窟 南向壁龛外天顶

在428窟的其余各处,艺术家则展现出一种以简率的塑形笔墨同时实现傅色与勾勒的创新能力。西壁的大型《涅槃图》(图7)中,绘者以粗重紧劲的塑形线条刻画出吊唁者的面容,传统的圆润外廓则为断断续续的轮廓线所取代。东壁的叙事场景(图8)中,人物微小,面部轮廓断续,塑形线条紧劲,最突出的是以钩状点曳表现出的颧骨。

图7 涅图 550—575

甘肃敦煌莫高窟428窟西壁

图8 萨那太子本生图 550—575

甘肃敦煌莫高窟428窟东壁北侧

艺术家在428窟中所取得的成就清晰地反映出北齐(550—577)、北周(557—581)时期北方佛教艺术中立体状物技法的发展。在1984年发表的一文中,金维诺将当时新近发现的娄叡(531—570)墓壁画与时代明确的北齐雕塑联系起来,认为两者均与6世纪画家曹仲达(约活跃于550—约577年)的“曹家样”风格有关。根据传统艺术史学的观点,“曹家样”即指“曹衣出水”般衣衫轻薄贴体的状态。5曹仲达来自于中亚粟特古国,其独创的风格即源出于此。金维诺详细论述道:

北齐在雕塑上的这种变化,与北周在造像上面型渐趋丰颐、衣纹渐趋简洁是相适应的,这一方面说明不同地区在相同的时间的某些共同趋势,另一方面也说明政治上的分割,并不能阻止艺术上相互影响。北朝的这种变革以及北周、北齐的相互影响,甚至与南朝当时的某些艺术风格的变化,也不是无关的。6

随着1996年山东青州龙兴寺遗址北齐造像的发现,中国学者也意识到:复兴的印度“影响”究竟作用于中国西北抑或东南这一问题,不能简单地通过服饰的类型学比较,或将北齐造像的梵相或体态与各类来自犍陀罗、秣菟罗、笈多或东南亚的天竺形式进行比较来得出结论。7宿白在1999年对青州造像的研究中,除了指出自印度笈多、经传统南方海上之路进入中国的长期的南来影响之外,还关注到了北齐造像显著风格变化背后的社会与政治因素。首先,他解释了不断激增的中亚商人、僧侣、音乐家、舞蹈家与艺术家是如何作为文化使者、佛教传教士与信徒,不经意间丰富了北齐都城邺(今河北临漳)的文化生活并将之提升为国际化大都市的,粟特画家曹仲达亦为其中一员。其次,他还指出,北齐通过变革北魏向南方和汉人倾斜的文化政策,建立了全新的政治与文化架构,从而促进了此后隋唐的统一。8

当年晚些时候,虞弘(卒于592年)墓的发现有力地证实了宿白的观点。虞弘,西域鱼国人,曾作为粟特大使出使波斯,又先后在北齐、北魏、隋代三朝为官司职,最后定居山西太原,主管西域住民,主要是粟特人。9虞弘墓汉白玉石椁上可见圆型而富于体量感的浮雕人像,并以粟特装束与发式为特征(图9)。

图9 虞弘墓石棺(局部) 592年 石

山西博物院藏

类似的粟特母题在同时期的北方陶器上也有发现,10它们共同证实了北齐佛像新风格与粟特“曹家样”之间的关联。宿白的结论是:

此后,隋及初唐寺院多有沿袭高齐佛装,如前引道宣(596—667)所记曹仲达所“传模西瑞”……此既因隋唐礼乐多承高齐旧制。11

北齐与隋代佛像向体量感风格的转变貌似突然,部分学者因此以为来自印度秣菟罗与鹿野苑笈多范式的“南来影响”的再兴是经由6世纪上半叶南朝梁(502—557)艺术传递的。12然而,6世纪中国绘画与雕塑上的立体自然主义发展是无法通过天竺或本土范式的单一源流说来解释的。6世纪初,南北方的佛像均体现出对刻画褶痕质感的重视,这一点由美国大都会艺术博物馆藏的一尊北魏晚期的鎏金弥勒佛像(524,图10)13和成都万佛寺的一尊南朝梁佛立像(529,图11)可以证实。而在河南洛阳永宁寺出土的一件陶俑立像(约516年之后)上,瀑布状的垂褶更是成功地在三维形体之上附加了传统的中国线描之美。

图10 弥勒佛像 524年 鎏金青铜 高76.9厘米,宽40.6厘米,直径24.8厘米

美国大都会艺术博物馆藏 1938年罗杰斯基金购藏(38.158.1a-n)

图11 佛立像 529年 石 高158厘米

四川成都万佛寺遗址出土 四川博物院藏

类似地,空间关系的表现方式也有所发展。早期中国画家的一大重要发现在于利用对角线构成的平行四边形来表现画面空间的虚拟现实。14武氏祠(儒士武梁[78—151]的家族祠堂)的《宴筵》(151,图12)一幕中,简洁的对角线代表几案或座席的边线,营造出空间的纵深感,一鼎、一圆食盘、二有盖盘和一方棋盘的正面轮廓则在二维画面上垂直垒叠。15在出自内蒙古和林格尔一东汉墓的《宁城图》(约2世纪末,图13)上,自画面制高点的山墙延伸而出的平行四边形营造出封闭的庭院空间,其间人物群集、房舍林立,房舍的对角线轮廓与房舍内渐次退隐的座席边沿,均有助于营造出人物所在空间的三维立体感。

图12 宴筵、六博 武氏祠 2世纪 1号石室局部 山东嘉祥武翟山 拓片(早于1907年)

美国普林斯顿大学艺术博物馆藏(2002.307.2)

图13 宁城图 2世纪 壁画摹本

内蒙古和林格尔出土

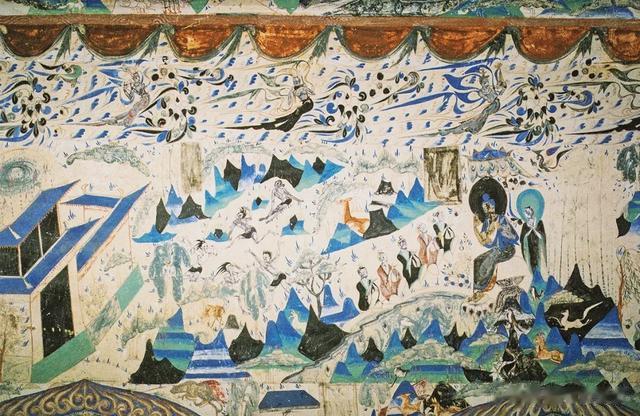

在敦煌257窟壁画《九色鹿》(6世纪下半叶之后)中,叙事情境以手卷的形式沿水平墙体渐次展开,对角重叠的山形母题在其间充当着空间的界隔(图14)。由山体在画面中平行排列的布局可知,它们既不是为了表现空间的退移也缺乏立体感。而在285窟中,艺术家将《五百强盗成佛图》(538—539,图15)中的山形母题安置于并不固定的空间小范围内,以此作为各独立桥段的分背景:根据情节涉及的不同人物群体,以不同角度斜向延展的分段山体自然构成梯形或三角形的空间元(space cells)。最后,428窟内的《萨埵那太子本生图》(550—575,图16)则采用了一种系统表现空间关系的方法:构成梯形或平行四边形空间元的连锁式山形母题为叙事构筑起统一连贯的布景。

图14 九色鹿本生图 6世纪下半叶

甘肃敦煌莫高窟257窟西壁

图15 五百强盗成佛图

甘肃敦煌莫高窟285窟南壁

图16 萨那太子本生图 550—575

甘肃敦煌莫高窟428窟东壁南侧

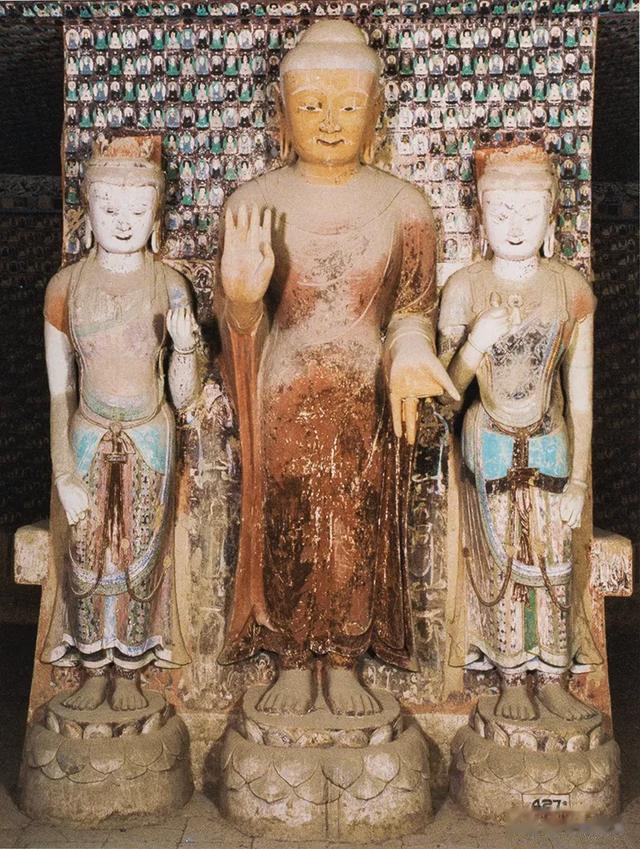

敦煌427窟内,庄严威仪的“一佛二菩萨”组合立像(图17)集中体现出北齐及隋代好以圆柱状表现人体的风尚。在诸如289、290和296窟的6世纪晚期的叙事画(图18)中,人物与建筑——在空间内呈凹凸有致的形态——似欲冲破水平壁画分区对它们的狭隘束缚。在296窟中,为了凸显退移的效果,艺术家以锯齿状平行四边形构筑城墙,又精心安排城墙内各个建筑的朝向角度,并悉数在画面内呈现建筑一角,两边则以对角方向纵深退移。显然,此类壁画属于我们这里所谈论的大现象,即敦煌的“汉唐奇迹”。在宗教实践与社会环境不断演变的背景下,对佛像进行三维状写——圣像式或叙事式,神圣化或世俗化——意识的“觉醒”是与当时其他一切思想与文化活动相适应的。

图17 “一佛二菩萨”组像 隋(581—618)

甘肃敦煌莫高窟427窟

图18 建筑群 北周(557—581)

甘肃敦煌莫高窟296窟天顶东坡

注释:

1 见“Discussing the Schools and Their Transmission in the Period of Northern and Southern Dynasties (317-589),” 见于张彦远:《历代名画记》卷二,页19-21。亦见 Acker, Some T’ang and Pre-T’ang Texts 1: 160-176。

2 亦见Acker, Some T’ang and Pre-T’ang Texts 1: 160, 162, 163和166页内的翻译。

3 许嵩:《建康实录》卷十七,张石忱点校,北京:中华书局,1986, 页686。

4 索泊认为这种对“天宫露台”的处理手法来自于龟兹石窟,而后者又是借 取了印度的灵感;见Soper, “ ‘Dome of Heaven’ in Asia,” 246。

5 金维诺:《曹家样与杨子华风格》,《美术研究》1984年第1期,页37-51;亦见Jin Weinuo, “Artistic Achievements of Buddhist Sculpture,” 377-396。

6 Jin Weinuo,“Artistic Achievements of Buddhist Sculpture,” 387-388.

7 邱忠鸣:《北朝晚期清青齐区域佛教美术研究》,中央美术学院博士论文,2005,页5-7。

8 宿白:《青州龙兴寺窖藏所出佛像的几个问题》,《文物》1999年第10期,页44-59;亦见Su Bai, “Buddha Images of the Northern Plain, 4th-6th Century”, in China: Dawn of a Golden Age, 200-750 AD, ed. James C.Y. Watt, New York: The Metropolitan Museum of Art, 2004, 86。

9 宿白:《青州龙兴寺窖藏所出佛像的几个问题》,《文物》1999年第10期,页44-59;亦见Su Bai, “Buddha Images of the Northern Plain,4th-6th Century”, in China: Dawn of a Golden Age, 200-750 AD, ed. James C.Y. Watt, New York: The Metropolitan Museum of Art, 2004, 86。

10 关于北齐中亚舞乐人物的釉陶,见Watt et al., Dawn of a Golden Age, 251, 149号文物。

11 宿白:《青州龙兴寺窖藏所出佛像的几个问题》,《文物》1999年第10期,页55。

12 见Soper, “South Chinese Influence,” 95-97。

13 其他例证,见Sherman Lee, History of Far Eastern Art, 图205中的多宝佛与释迦牟尼佛(518)坐像;Sickman and Soper, Art and Architecture of China, 图版36中佛罗伦萨贝纳德·贝伦森(Bermard Berenson)藏品中一件529年的佛像;以及 Alan Priest, Chinese Sculpture in the Metropolitan Museum of Art中第19号文物,图版33-36,大都会艺术博物馆藏时代相同的另一件佛像。Bachhofer, “Short History of Chinese Art”图58所示一件费城大学博物馆藏536年的弥勒菩萨立像。

14 关于“虚拟空间”,见Summers, Real Space, 431-548中“Virtuality”部分。

15 关于该碑刻遗存的讨论,见Wu Hung, Wu Liang Shrine。

《华夏之华:山西古代文明精粹》

部分相关内页

特别推荐

1993年,上海书画出版社出版了方闻先生的《心印》(李维琨译),这是方闻专著在国内的首次出版,在国内学界引起极大反响。时隔二十年后的2013年,上海书画出版社在方闻先生的信任和支持下,启动“方闻中国艺术史著作全编”出版项目。方闻先生著作等身,不遗余力地在西方世界著书立说,研究和弘扬中国艺术和文化。中文版全编的出版,方先生尤其重视与期待。2016年至今,陆续出版《夏山图》《心印》《中国艺术史九讲》《宋元绘画》《中国书法:理论与历史》《两种文化之间:近现代中国绘画》《艺术即历史:书画同体》七种专著。