你有没有想过,为什么铁路轨道是两条平行的铁轨,而不是三条、四条,甚至像蜘蛛网一样铺满地面?是不是有人偷懒,还是另有隐情?

今天,我们就从世界上第一条铁路——斯托克顿到达灵顿铁路(1825年) 讲起,聊聊这两条铁棍(轨道)是如何一步步演变成今天的模样的。

第一条铁路:牛拉马拽,到底走了什么弯路?

时间回到19世纪初,那时候人们对“铁路”这个概念基本是一头雾水。毕竟,当时交通靠的不是两条腿就是四条腿(马)。不过,工业革命催生了煤矿需求,人们开始琢磨怎么更高效地运输煤炭。

于是,第一条真正意义上的铁路——斯托克顿到达灵顿铁路诞生了(1825年),全长约40公里。别误会,这条铁路最开始不是为了运人,而是给煤矿运输专用的。

铁路之父乔治·史蒂芬森带着他的蒸汽机车“旅行者号”跑上了轨道,从此改变了世界。

这时候问题来了:这条铁路的轨道是两条平行的铁轨,而不是三条、四条,甚至像树枝一样分叉开,这是为什么?

轨道设计的四大“玄学”理由1. 为什么是“两条”轨道?——不多不少,刚刚好!如果轨道只有一条,火车就得像杂技演员一样在钢丝上表演平衡,稍有不慎就翻车,这显然不靠谱。

如果轨道有三条?那么火车车轮该怎么摆?三个轮子搞不好就变成了独轮车翻跟头的现场……

所以,两条轨道最合理,既能保证车轮牢牢抓住轨道,又能减少材料浪费,可谓是精打细算的工业革命典范。

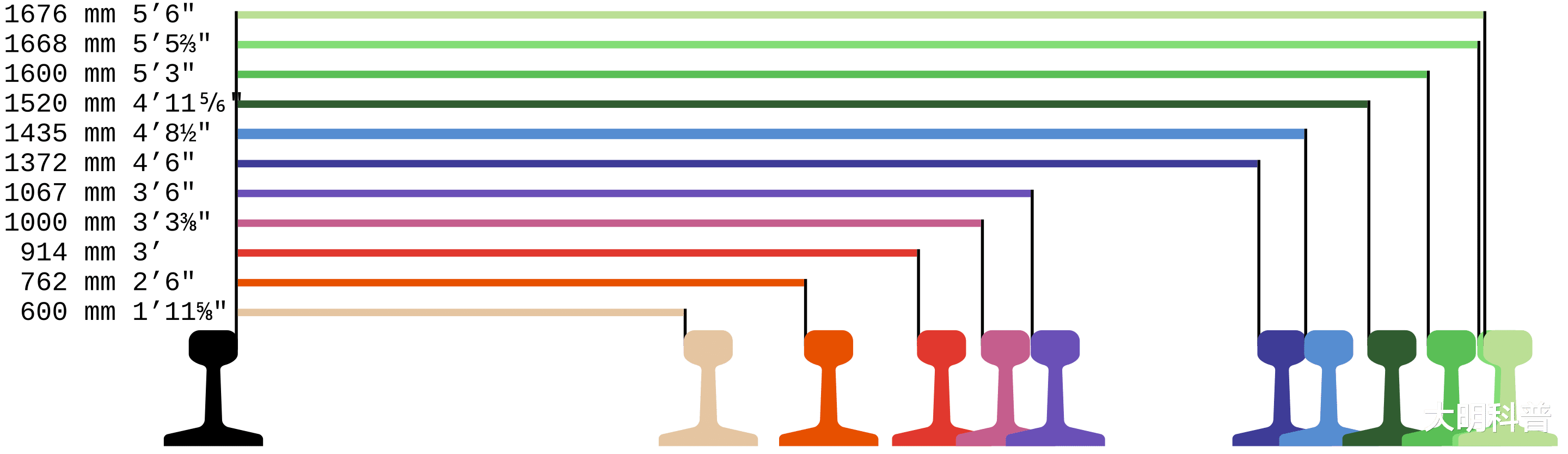

2. 轨距为什么是1.435米?——全是马车的锅!

你知道吗?现在世界上使用最广的标准轨距(1.435米),居然是马车的“遗产”!

在铁路出现之前,煤矿和货物的运输基本靠马车,而当时的马车轮距刚好是1.435米左右。于是,聪明的史蒂芬森先生索性按照这个尺寸设计了铁路,因为这样一来,现有的马车可以直接上轨道,运输效率倍增!

再想想,马车在泥泞的乡村小路上跑了上百年,留下了一道道1.435米的车辙,工人们修铁路时懒得改尺寸,直接把铁轨铺在老车辙上,这就成了今天全球最常见的铁路轨距。谁能想到,现代高铁的“身材”居然是被马车定下来的?

3. 为什么轨道要有枕木?——不然铁轨会“劈叉”!

如果你仔细观察铁路,就会发现轨道下面有一根根横着铺的木头或混凝土块,这叫“枕木” 。它的作用不是为了火车睡觉,而是为了防止轨道“劈叉”!

想象一下,如果两条轨道只是随便摆在地上,没有东西固定,它们很可能会被车轮的压力慢慢推开,最后变成火车版的劈叉现场……

有了枕木,轨道之间的间距始终保持一致,确保列车稳定行驶,哪怕再高速也不会跑偏。

枕木也可以分散火车重量——减少地面压力

火车的重量可不是闹着玩的,动辄几十吨甚至上百吨。如果铁轨直接压在地面上,很容易把地基压变形,甚至下陷。

枕木就像是“承重垫”,把火车的重量均匀分散到更大面积的地面上,减少对路基的压力,防止轨道下沉或变形。

吸收震动——让火车更平稳

火车跑起来的时候,轮子和铁轨之间会产生巨大的震动。如果没有枕木缓冲,这些震动会直接传递到轨道和地面,久而久之可能导致铁轨变形、螺栓松动,甚至影响火车的平稳性。

木质枕木和混凝土枕木都具有一定的弹性,能吸收震动,减少对铁轨和车厢的冲击,让乘客坐得更舒服,货物也不会被震成渣。

4. 为什么轨道要有倾斜设计?——让火车更“会拐弯”

如果你去过弯道上的铁路,你会发现轨道不是完全水平的,而是内侧稍微低一点,外侧稍微高一点。这种设计叫做“超高” ,目的是让火车在高速过弯时不至于甩飞出去(就像汽车高速过弯时,轮胎会有侧向压力一样)。

简单来说,这就像F1赛车的弯道一样,倾斜的轨道让列车更容易过弯,减少侧向压力,避免火车像陀螺一样甩出去。

结语:两条铁棍撑起的交通奇迹从1825年史蒂芬森铺下第一条铁轨,到今天高铁奔驰在世界各地,铁路轨道的设计虽然看似简单,但背后藏着无数科学与工程智慧。

两条平行的铁轨,搭配1.435米的标准轨距,加上枕木和合理的倾斜角度,让火车成为了最稳定、最高效的陆地运输方式之一。你或许觉得它们普通无奇,但它们已经悄悄地改变了人类的出行方式。