声明:本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,文未已标注文献来源,请知悉。

克什米尔地区,竟是个旅游胜地,被称作“小瑞士”,风景如画。不过抱歉打断一下,这里却是高度军事化的“南亚火药库”。每当你听到“克什米尔”这个名字,脑子中出现的可能只是那柔软的羊毛。

但你可知?这片区域最近发生了一起恐怖袭击事件,恰好在美国副总统万斯访问印度期间。

(本图片来源于真实数据素材)

据报道2025年4月22日,就在游客们悠闲地游览山谷时,一名武装分子近距离开火,逐一询问游客的名字,甚至要求他们背诵古兰经。凡是回答不上来的,立刻惨遭毒手。

最终惨剧造成26名游客死亡。这样的惨案,只是这个地区七十多年冲突的又一个血腥事件。

(本图片来源于真实数据素材)

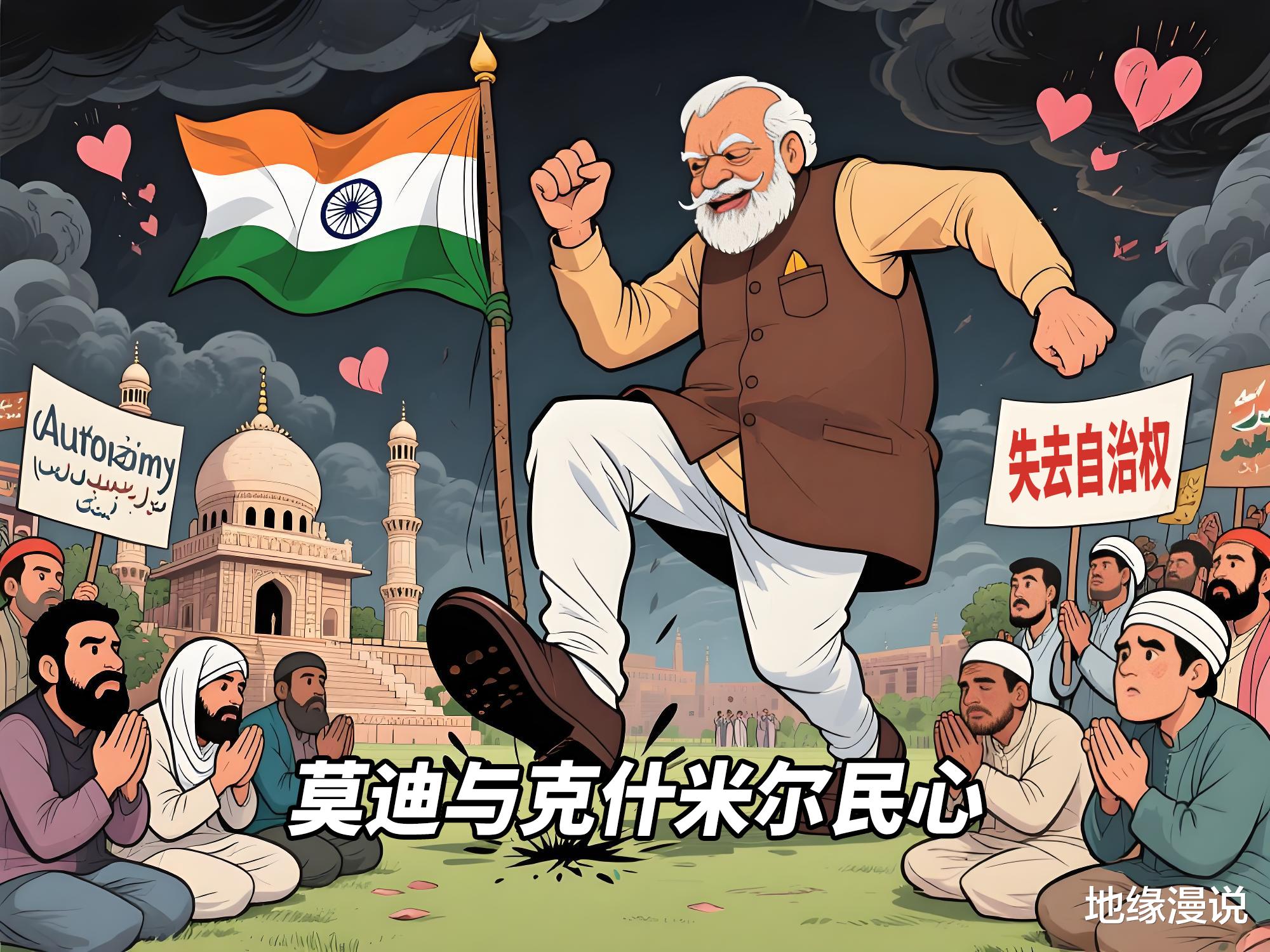

当“克什米尔抵抗组织”,跳出来宣称对此次袭击负责之时,矛头直直地指向了印度。原因很简单,克什米尔原本就拥有着相当程度的自治权,有着它自身的宪法以及旗帜。

不过在2019年的时候,印度总理莫迪却强硬地将这些权利给收了回来。更过分的是,印度竟然准许非克什米尔的人员在当地进行定居、开展工作、购置土地,乃至开采当地的矿产。这不是明摆着要“以人口稀释”的方式更改当地人口结构吗?

(本图片来源于真实数据素材)

克什米尔地区是怎么就变成两国分治的争议地带呢?在二战之前呀,这个地方曾经是英国的殖民地。战争结束后,英国人在撤离的时候,把“英属印度”给分成了两部分,接下来建立了印度和巴基斯坦这两个国家。

不过呢,英国人在离开的时候打了一张很精明的牌,就是让当地的各个土邦自己去选择要归属于哪一方。很明显,这样的结果就使得印度和巴基斯坦这两个国家都宣称克什米尔是自己的领土,所以第一次印巴战争就这么爆发了。

(本图片来源于真实数据素材)

在随后的七十多年间,克什米尔成为了火药桶,印巴两国打了三次战争,其中有两次直接由克什米尔引发。尽管联合国出面,划定了停火线,不过实际上,克什米尔已被两分天下:印度掌控着中南部,巴基斯坦把控着西北部。

(本图片来源于真实数据素材)

对印度总理莫迪而言,克什米尔是其政治之软肋。虽名义上,南部归印度所有,民心却不在这边。当地有99%的人口为伊斯兰教徒,而莫迪长久以往,都毫无顾忌地压制伊斯兰教。2019年,他直接废除了克什米尔的自治地位,致使当地宪法与国旗成了一堆无用之物。

(本图片来源于真实数据素材)

2023年,事情变得更为复杂。印度在克什米尔,发现了约590万吨锂矿。在绿色能源转型的今日,锂被视作“白色石油”,此发现使印度愈发不愿舍弃克什米尔。不过印度对资源的掠夺式开发,更刺激了当地民众那敏感的神经。

(本图片来源于真实数据素材)

自2019年开始,克什米尔地区的暴力事件不断加剧。2019年,那起炸弹袭击,导致46名印度警察遇难;2023年,那趟朝圣者巴士遭到袭击,从而造成超过40人死伤;当前这起针对游客的大规模枪击事件,再次出现。

(本图片来源于真实数据素材)

莫迪政府面对这些事件时的反应,往往是封锁现场以及网络,对媒体进入进行管制,似乎期望通过信息封锁去掩盖问题。不过事实已经证明,凭借镇压手段根本无法切实地解决克什米尔问题。

(本图片来源于真实数据素材)

每次克什米尔发生暴力事件,印度政府都会誓言“严厉地打击恐怖分子”,但从不反思自身的政策是否加重了区域的紧张局势。

当莫迪在选举期间煽动起民族主义情绪,将克什米尔的自治地位予以取消,以此来讨好印度教民族主义选民,他仿佛忘却了一个简易的道理:压制仅仅会引发更多的反抗。

(本图片来源于真实数据素材)

克什米尔已经成为印度和巴基斯坦关系中的一个痛点,也是南亚稳定的最大变数。印度掌控区内的反抗情绪不断高涨,巴基斯坦方面的武装组织蠢蠢欲动,而这一切都在核武器阴影下进行,无疑给整个南亚带来了极大的安全隐患。

(本图片来源于真实数据素材)

可悲的是,在大国博弈以及宗教民族冲突的夹缝之中,普通的克什米尔人,他们的声音常常被忽视。他们原本能够在这片被称作“天堂”的土地之上,过上安宁的生活,不过却无奈地被卷入那永无止境的暴力与仇恨的漩涡当中。

(本图片来源于真实数据素材)

当一片土地被视为战略资源,而非人民家园之时,和平就成了奢侈品。克什米尔的悲剧告诉我们,强权政治和单方面改变现状的做法,只会延续冲突,而并非解决问题。除非各方真正尊重当地人民的意愿,否则这个南亚火药库,随时可能引爆更大的危机。

(本图片来源于真实数据素材)

※本文参考了以下权威资料和文献:

1.张家栋,《印度的克什米尔政策:从稳定优先到主权优先》,复旦大学国际关系与公共事务学院期刊论文,2019年。

2.王伟华,《基于亚洲新安全观的克什米尔问题解决方案》,上海国际问题研究院,发表于《国际展望》杂志,2014年。

3.中国外交部常驻联合国代表张军大使关于克什米尔问题的讲话,2019年8月。

4.中国国际问题研究院,《印度最高法院对印控克区作出“新裁决”有何意味》,2023年。