老子,姓李,名耳,又称聃,楚国人。传说很多,反而真相不明,寿年大概很高,总是百岁以上,有说是超过两百岁的。

他看破两大神秘:一是天,就是宇宙;二是人,就是生命。天,宇宙,是不仁,是刍狗。这是李耳观察到最后,咬咬牙做出的判断。

老子的著作《道德经》,分上下篇,共八十一章(九九八十一)。传说他要出关,官吏劝他留下一些言论,他才口授,别人记录。我猜想,并非如此平平静静,鲁迅写出《出关》也是依照通常的传说,加上摩登的挖苦,旨在讽刺世道。

我来写,就写老子出关,一不是遁隐,二不是仙去,三不是旅游:他老人家是去自杀的。他在出关之际,内心的矛盾痛苦达于极点。

老子恨这个世界,觉得犯不着留什么东西给后世,他又爱这个世界,要把自己的思想落成文字,给后来的智者。他的精神血统的苗裔明了他的痛苦,他的同代人没有一个配得上与他谈谈,他彻底孤独了二百多年。

但他要在未来中找朋友,找知音,于是有《道德经》。从文体看,他不是写给「刍狗」们看的,而是写给与他同等级的人。

所以,老子的文体与其他的诸子百家截然不同,就是不肯通俗,一味深奥玄妙,也许一边写,一边笑:你读不懂,我也不要你读,我写给懂的人看。

在这个世界上,这个宇宙中,渺小的人都是奴隶,即使当了皇帝(包括教皇),如果人格渺小,一样是奴隶——伟大的人,必是叛逆者。

中国,上、中、下三等人,都尊「天」为无上的主宰,尤其是儒家,以及后来的理学家,说到「天」,就跪下来了:「获罪于天,无所祷也」,「天人合一」,「天命不可违也」。

独有老子,一上来就拆穿把戏:「天地不仁,以万物为刍狗。」叛逆的气势好大!

当然,奴隶们不服,反问道:「那么圣人呢,圣人是最仁的呀。」老子立即说:「圣人不仁,以百姓为刍狗。”」

常常所讲的认识论,次序是这样的:

宇宙观→世界观→人生观

有人说,这个次序谁不知道呀。那改动两个符号的方向:

宇宙观←世界观←人生观

不从宇宙观而来的世界观,你的世界在哪里?不从世界观而来的人生观,你不活在世界上吗?所以,你认为你有人生观,没有、也不需要世界观,更没有、也更不需要宇宙观——你就什么也没有。

飞禽走兽不需要「禽生观、兽生观」,一样地飞,一样地走,这是运气、福气。做人而不幸成了知识分子、艺术家,不免就要有一个人生观:它是从世界观生出来的。那世界观呢,当然溯源于宇宙观。

爽爽快快地说一遍:宇宙观决定世界观,世界观决定人生观。老子、庄子、尼采、释迦牟尼,都从这样顺序而思考的。

一般书生之见、市侩之见,乃至学者、专家、大儒,都说老子消极、悲观、厌世。

我说,正是这一代代的愚昧无知、刚愎自用,才使老子悲观、厌世、消极。

中国思想家只有老子一个,庄子半个。

老子是阿波罗式的,冷静观照,光明澄澈。庄子是狄俄倪索斯式的,放浪形骸,郁勃汪洋。老子是古典的,庄子是浪漫的。老子是苦行的,庄子是享受的。老子内敛克制,以少胜多,以柔克刚;庄子外溢放射,意多繁华,傲慢逍遥。

奇妙就奇妙在,两者其实一体。

天地不仁。

这个观念,真是伟大卓绝,当时极摩登,现在更摩登。这一点,老子超越了多少思想家、宗教家。有没有更摩登的观念呢,有:

天地无仁无不仁。

所以老子悲伤、绝望、反激、咒诅,出坏主意,制定了很多对付自然、对付人的策略,历代军事家都借此取了巧、学了乖。老子,也免不了被异化的命运。

老子的文学性呢?语言直白,可是含蓄,这是很难的。几乎看不到还有别人能用这种文体。直白,容易粗浅,含蓄,晦涩了,而老子直截了当说出来,再想想,无限深意,可喜爱这种文体!

文学、艺术、哲学、思想,像人的肉体一样,贵在骨骼的比例关系,肌肉的停匀得当。形体美好,穿什么衣服都好看——最最好看,是裸体。

老子奇特,他主张退、守、弱、柔,这在全世界的思想领域中,独一无二。一是他的气质,二是他吃够了苦,对付宇宙自然,对付人事生活,退、守、弱、柔,才能保全自己,立于不败。东方文化、东方精神,无疑老子是最高象征,《周易》也和老子哲学通,都是吃足苦头的经验。

老子的理想世界,全然梦境,是他个人的诗的乌托邦。老子之后,世界背向老子而发展,无论大纲细节,处处与老子的理想相违背。老子没有历史眼光?没有群众观点?老子一个人空思妄想?不能这样看。老子的想法、原则,是对的,问题在于,人类是坏种、坏坯,做不到,也不肯做老子所希望的,不能怪老子。

另一面,是老子哲学的实用性,一步一个脚印哩——你要「扬」,先「抑」之;你要得到它,先放弃它;你要推翻它,先拥护它。最简单比喻:你要收获,先埋种子。

哲学、文学属于极少数而智慧的人,和大多数人没关系。

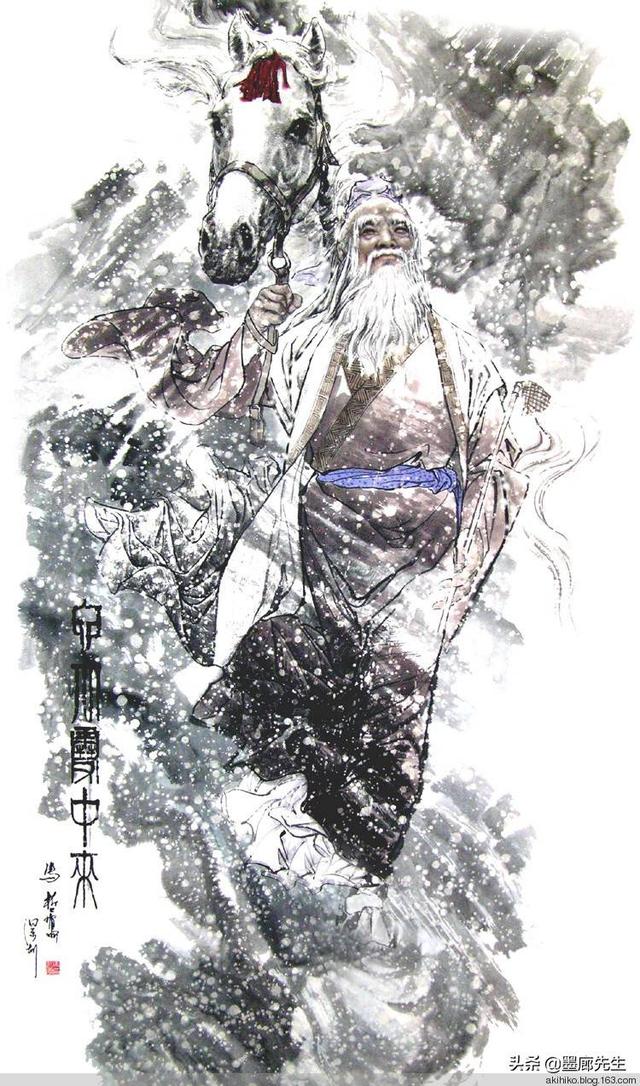

老子出关

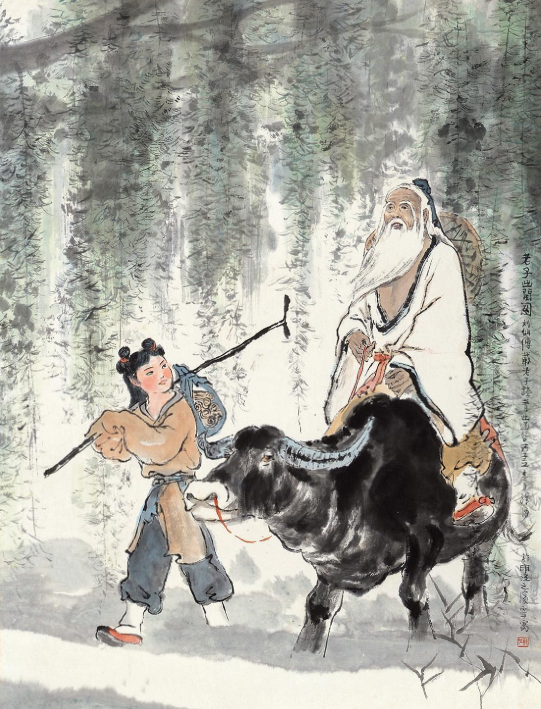

老子“见周之衰,乃遂去”。老子离开周王室,去往别处,经过关卡时遇到了喜。传说关令尹喜见天上一团紫气缓缓向西而来,知有圣人将要过关,几日后果见一精神矍铄、白须白发的老人骑着青牛悠然而来,遂请求他著书以传后世,如此方有道家经典《道德经》的问世。这就是“紫气东来”的故事‘。

《庄子·寓言》称“老聃西游于秦”,庄子为老子行踪确定的方向和目的地是向西去往秦国。老子西行是基本被认可的,但是究竟向西去了哪里,成为了争论的焦点,这就涉及到老子离去之时到底经过的是哪个“关”。

有人说此“关”是指楚国的关隘。昭公二十六年(公元前516年),周王室发生内乱,王子朝与周敬王争夺王位,王子朝占据首都洛阳,周敬王则居于城外,可惜最后王子朝败,只能带领跟随者及大量的宝物、典籍投奔楚国,老子作为周守藏室室史,跟随王子朝去了楚国。

上个答案认可度不高,目前学术界比较认可的答案有两个,一是河南灵宝的函谷关,一为陕西宝鸡的大散关。老子离开周王朝王畿之地,周、秦交界处的函谷关是必经之地,而若将范围扩大,老子离开西周疆土,前往西域,甚至西域以西,大散关则无法绕过。函谷关东接洛阳,西达长安,是中原连接西北的咽喉要地。当年孟尝君出使秦国,被秦昭王软禁,连夜出逃之时,前有关卡阻拦,后有秦国追兵,幸其门下一门客学公鸡鸣叫,使得守关士兵提前打开了关卡,孟尝君才得以逃脱,这就是“鸡鸣狗盗”的故事,拦住孟尝君的关卡就是大名鼎鼎的函谷关。

大散关南接秦岭,北连渭河,西接陇首,扼川陕交通咽喉,控西域交通要道,老子要离开周朝,去往西域,必然会经过大散关。刘向《列仙传》言:“后周德衰,(老子)乃乘青牛车去,入大秦,过西关,关令尹喜待而迎之,知真人也。乃强使著作,著《道德经》上下二卷。”关中的古关有四处,南武关、北萧关、东潼关、西散关。东晋葛洪著《抱朴子》,直接点明老子所过关卡为散关:“老子西游,遇关令尹喜于大散关,为喜著《道德经》一卷,谓之《老子》。”

老子到底经哪个“关”出走,资料有限,在没有新证据出现之前,是无法有一个确切答案的,但可以肯定的是老子见周王室衰败,离开东周首都洛阳之后,西行,“莫知其所终”,老子行踪成谜,给了后人无限发挥空间,其中影响最大的就是将老子与佛陀联系起来。

《后汉书·襄楷传》曰:“或言老子入夷狄为浮屠”。东汉时期,佛教传入中国不久,国人对其尚不了解,但见其清心寡欲的主张与道教养生之学有相通之处,而古人识字率底,不能分辨复杂的神灵系统,这使得中国的民间信仰具有多神性与包容性的特点,故通常同时信仰佛、道两教。《后汉书·光武十王列传》言:“楚王(刘英)颂黄老之微言,尚浮屠之仁祠。”楚王既信奉黄老,亦崇拜佛陀。佛教当时新入中国,这种情况有利于民众对佛教的接受与理解,因此,这时就出现了老子离开洛阳西去夷狄之地变为佛陀的说法。

魏晋时期,鱼豢在《魏略·西戎传》中对《后汉书》的内容进行了进一步发挥与改造,其曰:临儿国,《浮屠经》云,其国王生浮屠,浮屠,太子也。父曰屑头邪,母曰莫邪。《浮屠经》所载与中国老子经相出入,盖以为老子西出关,过西域,之天竺,教胡。浮屠属老子弟子,别号合二十九,不能详载,故略之如此。

老子出关之后,经甘肃,过西域,到了天竺,也就是现在的印度。老子在那里收徒讲学,浮屠也成了老子的弟子。老子西去,是变身为浮屠还是成为浮屠之师,引发了一场持续千年的争论,而老子到底去了哪里,反而被忽视了。

国画作品