2018年,山东淄博南韩村村民王长征回乡后,发现家乡的土地与水源出了问题,向上级环保部门举报了污染问题的知名企业山东重山集团,开始了一场漫长的举报之路。

这场举报不仅引发了多方关注,还将他与儿子送上了法庭。

经过多次交锋,环保督察部门确认部分举报内容属实:山东重山集团的固废堆存问题对周边环境产生了影响。事情的走向却超出了所有人的预料。

举报、冲突与“天价”赔偿

举报的路途艰难,王长征不仅屡屡得不到满意答复,还与山东重山集团产生了激烈冲突。

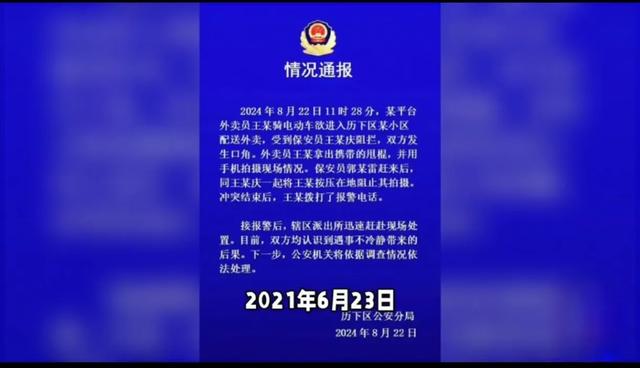

2021年6月23日,他在陪同相关部门查看污染地范围前,与集团保安发生争执并被殴打致肋骨骨折、脑部损伤。

这起殴打事件最终在区镇干部的协调下,山东重山集团向王长征赔偿300万元收尾,协议书写明该款项为“人身伤害赔偿”,双方约定不再纠缠。

王长征一家本以为事情告一段落,却不料一年后,当初的赔偿协议成为他与儿子被指控“寻衅滋事”的关键证据。

矛盾背后的利益交锋

山东重山集团与南韩村的矛盾由来已久。

作为当地一家年销售额超20亿元的重点企业,重山集团一方面为地方经济发展贡献颇多,另一方面却也因环保问题被多次举报。

据了解,王长征等村民举报的核心问题包括地下水污染、土地荒芜等。

尽管环保督察部门查实了部分问题,重山集团也因此被罚款10万元,但污染整治的实质性措施迟迟未能跟进。

这份迟来的正义,显然无法平息举报人的怒火。

举报引发的连锁反应,却让矛盾更加复杂化。

集团称王长征的长期举报严重影响了企业生产经营,而王长征则坚持认为自己的举报是为民发声。

赔偿协议为何成了“违法所得”?

转折发生在2022年,当地警方以“敲诈勒索”为由对王长征父子立案。

法院一审认定,王长征利用举报行为施压,并借被打一事索要高额赔偿,构成“寻衅滋事罪”。

令人意外的是,这份由区镇干部参与协调、企业主动支付的赔偿款,竟被认定为“违法所得”,被法院追缴。

面对这一结果,王长征的儿子王策表示不服。

他指出,赔偿协议是由时任镇政府和信访局负责人主持协调的,金额双方都知情,协议明确款项是人身伤害赔偿,与举报无关。“如果协调是违法的,那政府为何要参与?”王策质疑。

官方角色引发争议

录音显示,在协议签订过程中,镇政府与区信访局确实参与了协调谈判。

几次会议中,干部不仅讨论赔偿金额,还多次提及让王长征承诺不再投诉重山集团及南韩村的相关问题。

这一过程引发了公众质疑:干部的调解是否真的公正无私?

参与协调的李某华表示,镇政府主要出于维稳压力和环保整改的考量。

他也承认,当时的环保问题确实存在,但王长征的持续投诉对当地稳定造成了很大压力。

他强调,赔偿金额是企业自行决定,与政府无关。

但王长征父子坚称,李某华对赔偿金额知情并认可。

背后的深层问题

在法庭上,控辩双方对“300万元”的定性展开了激烈争辩。

一方认为这是一场以环保为名的敲诈勒索,另一方则强调这是合法的人身伤害赔偿。

淄博中院以“事实不清,证据不足”为由,将案件发回重审。

这场风波背后,折射出的却不仅是一次赔偿纠纷,更是基层环保治理、企业责任与维稳压力之间的复杂博弈。

我们如何面对正义的多面性?

这起案件引发了公众的热议,也让人不得不反思:面对环境污染,举报人的权益如何保障?当举报行为与经济利益产生冲突时,如何确保公平公正?更深层次的矛盾在于,当地干部在协调中的角色是否客观中立?我们如何平衡发展与环保的关系?

正如王策所言:“如果没有政府协调,我们根本不会签这份协议。

但既然签了协议,为何成了我们犯罪的证据?”这句话或许正是公众需要深思的问题:在正义的天平上,如何防止其一端过重压下另一端的权益?

你怎么看这起复杂的纠纷?留言分享你的观点吧!