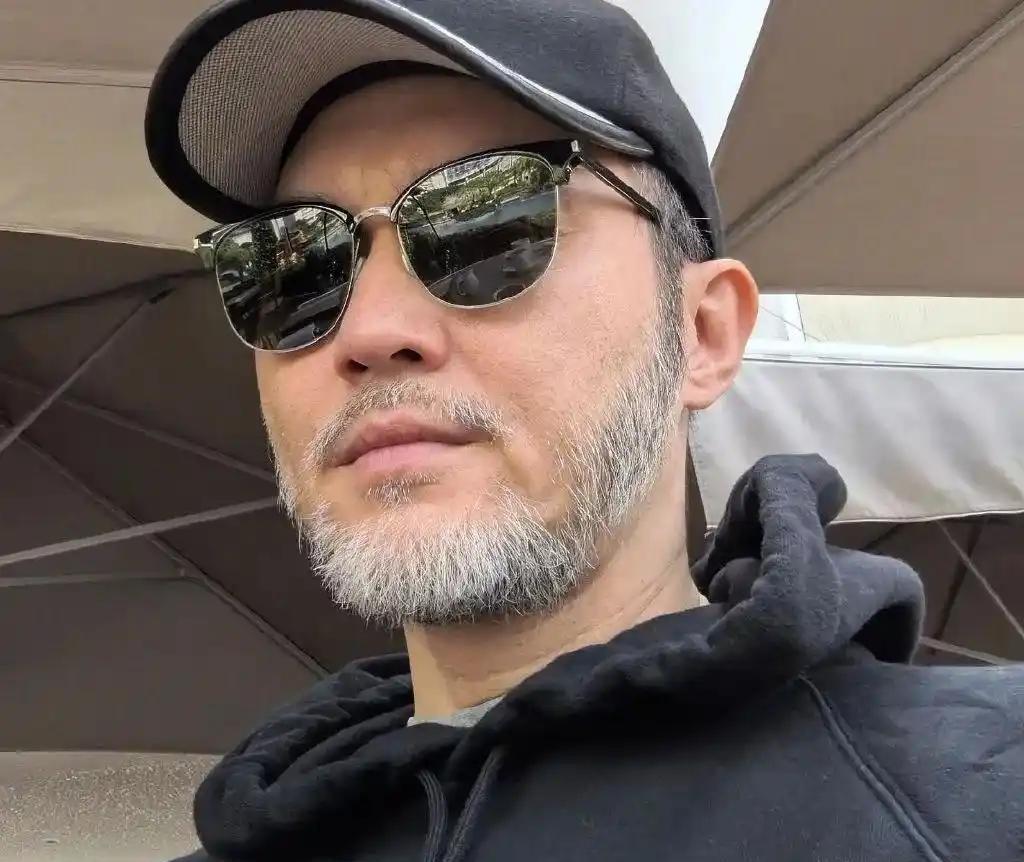

上海外滩的霓虹灯在黄浦江面投下细碎光斑,张智霖两天前发布的城市夜景照还在社交平台收获着数万点赞。没人想到镜头外正发生着惊心动魄的故事——这位54岁的"不老男神"此刻正躺在浦东某三甲医院的手术台上,与复发的胆结石进行着第二次较量。护士偷拍的病床照里,褪去染发剂的银白发丝刺目地提醒着我们:那些在综艺里活力四射的"冻龄神话",或许只是现代娱乐工业精心打造的楚门世界。

当我们沉浸在《五哈》第五季张智霖染黑头发后的"逆生长"奇迹时,很少有人注意到他眼角加深的细纹需要多厚的遮瑕膏覆盖。某次商业活动后台,化妆师小杨曾向我透露:"张生每次上镜前至少要打三遍粉底,他的黄疸指数比普通艺人高两个点。"这恰与上海瑞金医院2024年发布的《艺人健康状况白皮书》数据吻合——调查显示78%的40岁以上艺人有不同程度的代谢疾病,其中胆道系统疾病发病率是普通白领的2.3倍。

这种健康危机在娱乐圈绝非孤例。李宇春在《王牌对王牌》录制间隙注射止痛针的照片曾引发热议,她确诊的强直性脊柱炎如今需要每天进行两小时理疗;吴彦祖在拍摄《除暴》期间突发阑尾炎,送医时化脓程度已接近危险阈值。这些被工作行程挤压的就医时间,正在悄悄吞噬着艺人们的健康资本。

在横店某影视基地的深夜食堂,我偶遇过握着保温杯吃水煮菜的胡歌。"十年前我可以连续三天通宵拍打戏,现在熬夜到两点太阳穴就突突直跳。"他的苦笑里藏着整个行业的生存悖论——观众既要看"少年感",又要看"敬业精神",却选择性遗忘这些视觉盛宴背后的身体代价。

张智霖的病例档案显示,他的胆囊炎初次发作正是在2022年某档竞技类综艺录制期间。节目组要求嘉宾连续18小时录制"美食特辑",这直接导致他当晚急性发作送医。这种荒诞的行业生态,与北京电影学院健康管理中心2023年的调研结果形成呼应:艺人群体日均睡眠时间不足5小时的工作强度,使得他们的细胞端粒损耗速度比常人快17%。

在这股洪流中,艺人们的健康管理正在演变成精密的商业方程式。某经纪公司总监向我展示过张智霖的"保养套餐":每年87万的私人医疗顾问、定制化营养餐配送、凌晨四点雷打不动的普拉提课程。这种近乎苛刻的自律,与其说是对健康的追求,不如说是对抗行业年龄歧视的生存策略。

但身体的警报从来不会配合商业计划表。当张智霖在《披荆斩棘的哥哥》里轻松完成地板动作时,观众看不见他护腰里贴着的6片镇痛膏药。这种职业性表演与真实身体状况的割裂,正在制造着危险的认知偏差——我们习惯性把银幕形象等同于真实生命力,却忘了摄像机不会拍下体检报告上的异常指标。

在张智霖住院事件发酵后,某视频平台悄然修改了综艺录制守则:明确规定55岁以上艺人每日录制不超过10小时,必须配备随行营养师。这种改变看似微小,却折射着行业觉醒的曙光。清华大学文化传播研究中心2024年的研究指出,建立艺人健康保障体系能使节目事故率降低41%,同时提升25%的内容创作质量。

更值得关注的是粉丝群体的认知进化。在张智霖超话里,"哥哥多喝热水"的机械式应援正在被专业级健康建议取代,有医学生粉丝整理出《胆结石患者饮食指南》,获得三甲医院肝胆科主任的转发认证。这种从"颜值崇拜"到"健康共情"的转变,或许能倒逼行业建立更人性化的运作机制。

某次行业论坛上,听到最振聋发聩的提问来自一位场务:"我们给艺人订餐时,能不能把重油重辣的外卖换成养生汤煲?"这个朴素的建议,实则指向整个娱乐产业链的价值重构——当我们在追求收视爆点时,是否该重新定义"敬业精神"的内涵?

结语看着张智霖最新晒出的康复后骑行照,江风吹起他新染的黑发,发根处隐约可见的银白仿佛时光留下的密码。这场突如其来的健康危机,恰似给娱乐圈敲响的晨钟——当我们在消费"冻龄神话"时,是否也该听见那些被镁光灯掩盖的、真实的心跳声?

或许某天走进电影院,我们会更珍惜镜头里每道真诚的笑纹;打开综艺时,会为提前收工的录制团队鼓掌。因为真正的艺术生命力,从来不是靠透支健康维系的幻象,而是每个鲜活个体在尊重生命规律中绽放的光芒。