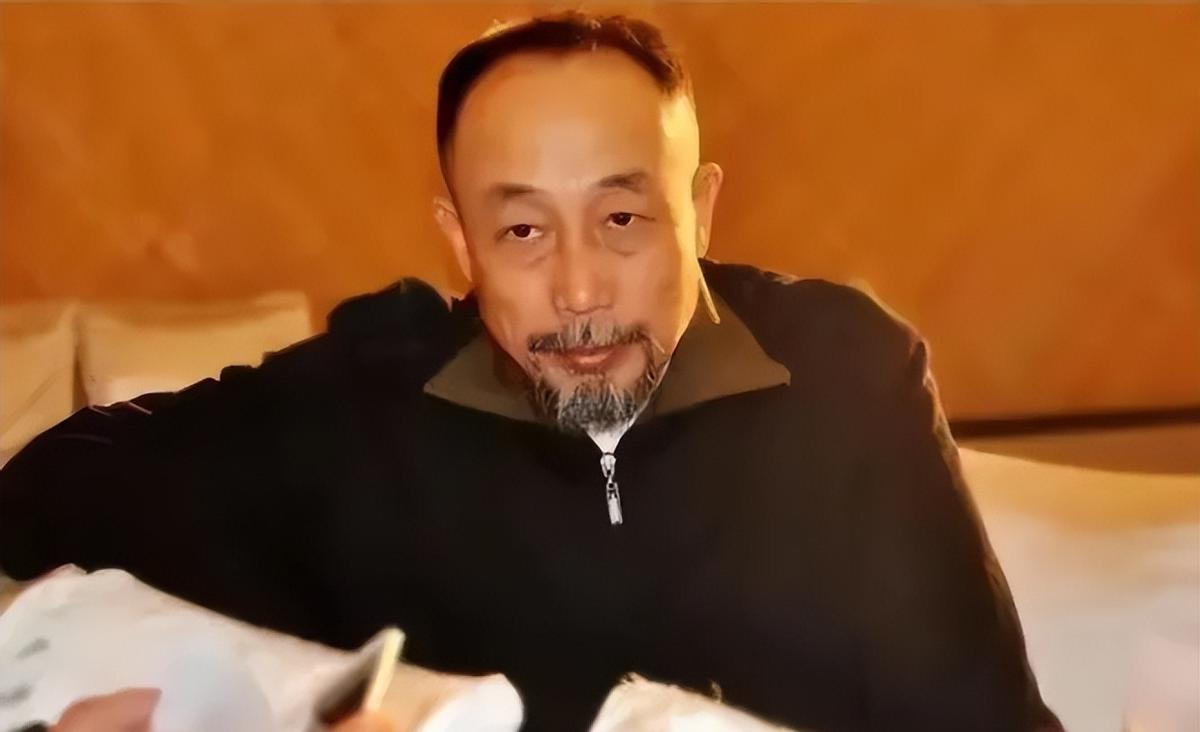

2001年《激情燃烧的岁月》热播时,全中国观众都记住了那个操着东北口音、性格耿直的军人父亲石光荣。孙海英在剧组食堂啃着馒头研究剧本时,绝不会想到二十年后自己会因"中国足球踢不好是因为不信上帝"的言论登上热搜。这种戏剧化的人生转折,恰似他塑造的那些经典角色,只不过这次他本人成为了现实中的"悲剧主角"。

在影视行业黄金年代,孙海英的敬业精神堪称典范。拍摄《大唐歌飞》时,他为了诠释诗仙李白的飘逸,专门到西安碑林临摹真迹三个月,甚至自费请来古琴师学习指法。这种对艺术的执着,让他连续三年入选"观众最喜爱男演员"榜单。但命运总爱开玩笑——2023年加州某中餐馆里,服务员拍到这位昔日的"飞天奖"得主正和妻子分食一份炒饭,背景音里传来抖音用户对他最新争议言论的嘲讽。

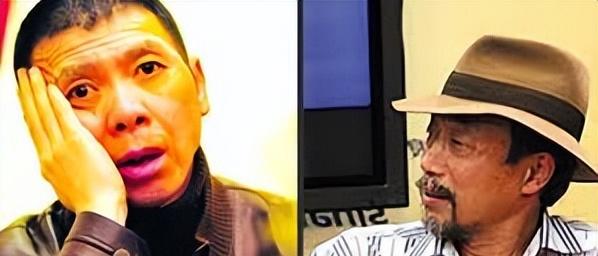

2010年那场著名的"冯孙论战",早已超出电影理念之争的范畴。孙海英在采访中痛斥"中国电影正在娱乐至死",而冯小刚用"送药论"回击的微博,24小时内转发量突破50万次。这场看似个人恩怨的争执,实则折射出整个行业在商业与艺术之间的撕裂。耐人寻味的是,十年后中国电影年度总票房突破600亿大关时,艺术片票房占比反而从2010年的3%提升至15%,这或许证明市场正在走向多元。

但孙海英显然没能等到这个转机。移居美国后,他在社交媒体上将春节与《圣经》故事强行关联的言论,犹如在火药库点燃火柴。2023年《哪吒之魔童闹海》全球票房破百亿时,他关于"哪吒模仿耶稣"的评论,直接触发全网3.2亿次讨论。这种文化认知的错位,让人想起斯坦福大学2022年的跨文化研究:78%的移民会在前五年经历"文化休克期",其中15%会产生反向文化抵触。

在洛杉矶华人教会里,孙海英声泪俱下地讲述自己"找到信仰归宿"的场景,被信徒拍下上传网络。视频中他反复强调"终于明白自己灵魂的来处",却对记者关于"如何看待河南春晚《唐宫夜宴》"的提问避而不谈。这种选择性表达,恰似他在《蓝色妖姬》里扮演的双面间谍——只是这次他同时背叛了观众的情怀和自己的文化根基。

心理学教授李明(化名)在《移民艺人的心理调适》研究中指出:65%的华裔艺人在移居欧美后,前三年会出现不同程度的"文化补偿心理"。他们或是过度强调西方价值观,或是刻意贬低原生文化,这种极端化表达本质上是对新环境的适应障碍。孙海英在采访中将高考制度与基督教义强行关联的言论,恰恰符合这种心理机制的典型特征。

当孙海英在推特上宣称"印第安人与汉族同源"时,他或许忘记了2018年自己还在央视节目中动情讲述闯关东的家史。这种记忆的断裂,让人想起《黑镜》中那个不断改写记忆的科幻设定。现实中的公众人物虽然没有记忆芯片,但社交媒体给了他们随时重塑人设的"数字橡皮擦"。

清华大学新媒体研究中心2023年的报告显示:艺人争议言论的热度周期已从72小时缩短至12小时,但造成的品牌价值损失却增加300%。孙海英的案例尤为特殊——他的微博粉丝数在移民后不降反增,从80万暴涨至220万,但商业价值评估却从A级降至D级。这种"黑红"现象,揭示出流量时代公众人物面临的道德困境:保持沉默可能被遗忘,口无遮拦却能获得关注。

站在比佛利山庄的日落大道,孙海英或许会想起《激情燃烧的岁月》杀青时,老导演张纪中拍着他肩膀说的那句"戏比天大,但做戏先做人"。如今回看这条从演技派到争议者的坠落轨迹,我们看到的不仅是个体的迷失,更是整个时代给予公众人物的特殊命题:当麦克风永远开启,我们该如何在表达自由与社会责任之间找到平衡?或许答案就像他塑造的石光荣,那个固执却可爱的军人父亲——最动人的表演,永远是真诚而不带面具的生命状态。