1914年,奥匈帝国的皇位继承人斐迪南大公,在萨拉热窝遭到了暗杀,这一枪直接点燃了第一次世界大战的导火索。

这座巴尔干地区的老城市,从那以后就被人们叫做“欧洲的爆炸源”。

可很少有人知道,30年后,纳粹军队的铁鞋践踏了萨拉热窝那铺满鹅卵石的路面,与此同时,另一段震撼人心的往事悄然展开。一个名叫瓦尔特·佩里奇的青年,正以自己的生命,为这座城市的抗争历史增添着浓墨重彩的一笔。

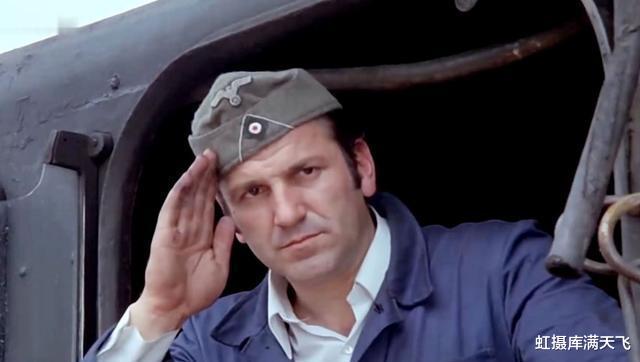

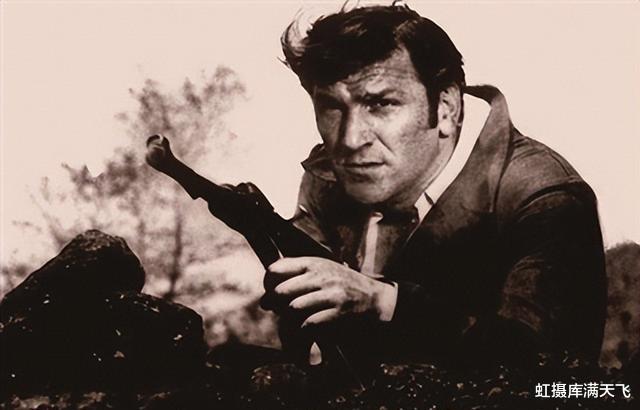

过了三十年,到了1972年,中国的电影屏幕上出现了一个场景:有个穿着皮外套的男人,正站在萨拉热窝的钟楼最上面,手里拿着机枪,朝着德军不停地开枪射击。

枪声在金属上迸发出火花,吓得一群白鸽呼啦啦飞起,穿过那座奥斯曼建筑特色的清真寺。

这个经典画面深深刻在了众多中国观众心里,让大家记住了“他”这个名字。但很少有人了解,扮演这位传奇英雄的人,内心那份激情与热血,完全不亚于瓦尔特·佩里奇。直到他生命走到尽头,这位传奇人物的最后心愿竟是:“我希望成为中国公民。”

【从面包店学徒到“萨拉热窝之狼”】

1919年的时候,瓦尔特来到了这个世界,他出生在塞尔维亚的普里耶波列,家庭背景很普通,爸爸是个做面包的师傅。

瓦尔特跟许多帮家里分担家务的小孩没啥两样,每天一放学,他就和老爸一起忙活着烤面包。炉子里的火苗跳跃着,把老爸的脸照得亮堂堂的。在那诱人的麦香味儿里,老爸亲自上阵,一点点教瓦尔特烤面包的关键——怎么掌握火候。

老爸经常挂在嘴边的一句话是:“烤面包这事儿,跟打仗似的,时间火候得掐得准,差那么一丁点儿就完蛋了。”

这话就像是提前说了瓦尔特一辈子的命运。

瓦尔特一天天长大,他并没接手家里的老面包店,而是凭借出色的学业,在萨拉热窝的一家银行谋得了一份金融方面的工作,当上了白领。

要是日子就这么平平稳稳地过,瓦尔特的日子说不定也挺滋润。但自从接待了那位客户后,他的生活轨迹就全变了。

这位中年大哥眼神里透着股坚毅,他身份神秘,手里却攥着一大笔存款,让瓦尔特心里犯嘀咕,琢磨他是不是背着啥不正当的买卖。直到有一天,瓦尔特上门拜访这位客户,到了他家一瞧,才知道原来人家是南斯拉夫共产党的成员。

那个中年男人就算身份被揭穿了,也没对瓦尔特动手,还是像往常一样跟他有说有笑的。他说话的内容和眼神里透出来的那股子劲儿,立马就让瓦尔特心服口服了。

是时候给一成不变的日子加点新花样了。

1940年那会儿,瓦尔特21岁,他一加入南共,整个人生轨迹就全变了样。

这位年轻人,鼻梁上架着一副金边眼镜,白天忙着处理各种票据事务,但一到晚上,他就悄悄忙活着印制反对法西斯主义的宣传单。

1941年春天,就是4月份那会儿,纳粹德国和意大利突然发难,用了个叫“闪电战”的招数,一下子就把南斯拉夫给占领了。然后,他们就把萨拉热窝这块地方,塞给了一个叫“克罗地亚独立国”的傀儡政府管。

德军头头儿趾高气扬地宣扬:“咱要把这清真寺的尖顶,变成第三帝国的照明灯塔!”

南斯拉夫共产党呼吁大家起来反抗德军的压迫,而德军这边呢,也加大了对南斯拉夫共产党的追捕力度。

在这紧张得让人透不过气来的环境里,22岁的瓦尔特,悄悄把家里那间面包店底下的地下室当成了秘密据点,把第一把步枪藏在了那儿。

过了几天,有个德军哥们儿走进店里,说要点免费面包尝尝。瓦尔特乐呵呵地给他拎来一篮子“特别版”,其实底下藏着小纸条,上面写着:“晚上8点,动手炸铁路桥。”

确实,那个德军其实是南斯拉夫共产党的内线,瓦尔特呢,他也不再是那个文质彬彬的银行职员了,他摇身一变,成了位了不起的共产主义战士,并且还当上了城市游击队的领头人。

那天晚上,他带着几个城市里的战斗小组,悄悄地把德军的补给线路给拦腰截断了。

1942年,德军大举进攻巴尔干半岛的时候,瓦尔特豁出去了,不顾生命危险,领着20个游击队员,悄悄摸进了被德军占领的萨拉热窝。

根据活下来的战友所说,瓦尔特把指挥部安排在一个铁匠铺下面的地下室。

白天,他假扮成修表的师傅,跟德军军官斗智斗勇;一到晚上,他就带着队伍去炸毁德军的武器火车。

1943年,有那么一个下雨的晚上,他居然装扮成了德军的一位少校,堂而皇之地踏进了盖世太保的老巢。他把一些重要的文件悄悄塞进了风衣里面的暗袋,就这么轻轻松松地带了出来。路上,他还碰到守门的德军士兵,不仅跟他们点了点头,还顺手要了根烟抽。

隔天,盖世太保们发现自己被耍了,气得不行,立刻下令在整个城市搜找瓦尔特这个“狡猾的老狐狸”。

打那以后,“瓦尔特——面包烘焙高手”就变成了纳粹的心头大患,人称“萨拉热窝的隐秘猎手”。

【用咖啡壶传递情报,拿吉他盒装炸药】

瓦尔特在1943年干的最出名的事儿,就是那场“圣诞夜大行动”。

那时候,德军正在市中心的一家大酒店里开派对,他装扮成服务员,悄悄溜进了厨房。见到负责做主打菜的大厨,他装作很熟的样子,走过去打招呼:“嘿,大厨,有啥需要我帮忙的吗?”

厨师忙得不可开交,连头都没空抬一下:“赶紧把那只鹅端到前面去,大人们马上要开饭了。”

瓦尔特急匆匆地推着一辆载有烤鹅的餐车往外走,走到一半时,他瞅瞅四周没人,就嘿嘿一笑,从衣服里摸出了一个设定好时间的炸弹。

这只烤鹅可能不够长官们填饱肚子,别担心,我这就去给你们添几道“主菜”。

把炸药塞进烤鹅肚子里后,瓦尔特推着餐车就进了宴会大厅,他假装啥事儿没有,直接把车推到了主桌那边。看到桌边的侍者也是自己这边的人,他还给同伙眨眨眼,笑着小声说:“等长官们吃完,瞅瞅能不能给我留条鹅腿,我还没吃饭呢!”

哎,要是瓦尔特有机会瞅瞅《亮剑》这部剧,瞧见那位吃了“花生米”后,还偷偷往衣襟里塞了两只烧鸡的和尚,他铁定会激动得眼泪打转:“真是遇到同类了,组织啊,可算是让我给盼到了。”

这就是瓦尔特领导的游击队,他们手头的东西虽然不咋地,但点子特别多。

有些人偷信息可真会玩花样,他们居然拿咖啡壶来传秘密消息。那个咖啡壶,看起来平平无奇,就跟普通的一样,倒出来的咖啡也是热乎乎的。但你要是把它倒过来,再打开壶底的一个小夹层,嘿,里面居然藏着一张小小的地图。

这把吉他吧,看上去挺平常的,但它啥曲子都能弹,就是比其他吉他沉了点儿。

这把吉他其实已经被偷偷改装成了冲锋枪,只要转一下藏在侧面的按钮,原本的琴弦就变成了扳机,轻轻一拨,就能启动机关。

德军完全搞不懂,那些南共游击队是怎么做到配合得如此默契,就像是拥有了一个“集体智慧”似的。

德军在萨拉热窝的领头人,比绍夫少校,在他的日记里记录过这么一件事:

瓦尔特带着的游击队,把奥斯曼时期的老城区变成了个大战场,跟迷宫似的。他们在里面把德军耍得团团转,德军完全摸不清方向,根本不知道啥时候背后会冒出个人来。

日子久了,瓦尔特躲的那个铁匠铺终究还是暴露了。差不多两千名德军,带着一股子狠劲儿,把整个铁匠街都给围了个水泄不通,非得把瓦尔特给揪出来不可。

这时候情况紧急,瓦尔特心里最挂念的是铁匠铺里那些受了伤的人。要是能把他们安全转移出去,大家也就能顺利离开了。

眼瞅着德军包围圈即将合拢,瓦尔特心里头越发火烧火燎的。他打算自个儿冲出去,把敌人火力引开,可刚一推开门,愣住了,只见家门口乌压压一片,整条街的铁匠们几乎都聚在这儿了。

兄弟,咱们心里大概都明白你们在忙活啥。那位满头白发的老铁匠拍了拍瓦尔特的背说:“咱们都是南斯拉夫人,你们要做的事,咱们其实也想干。咱们就一个条件,得把那些可恶的德国人堵在城外,让他们没法翻身。”

瞅着这群打铁匠人,瓦尔特心里头猛地升起一股更为强大的力量感。

在这次有名的“行动”里头,整条街的打铁师傅们都拿起铁锤,乒乒乓乓地敲打起来,那声音大得吓人,吵得德军耳朵嗡嗡响,头都晕乎乎的。领头的两个德军头头儿,气得直嚷嚷:“快去,把那些捣乱的铁匠统统干掉!”

不过,旁边的小喽啰们压根儿没听明白他在嘀咕啥。最后,瓦尔特游击队的伤员们一块儿撤走了,德军连个影子都没捞到。

后来,瓦尔特想出了个绝妙的点子——他借着奥斯曼建筑风格中紧密相连的屋顶,巧妙地在德军的严密监视下自由穿梭。

【“东方有个国家叫中国,他们在上海抵抗”】

瓦尔特和中国的故事得从1942年那会儿讲起。

有一天,他在一个隐蔽的无线电广播里,意外听到了一段来自美国国会的激昂演讲,那人说:“宁愿战死沙场,也不当被征服的奴隶!”

这句话让他整整一晚都没法合上眼。

之后,瓦尔特从他那位犹太裔的医生好友那里,拿到了一本英文的《持久战》书籍,这本书简直就是为他打开了一个全新的认知领域。

书里面写满了各种记号,明显看得出他很兴奋:“毛泽东讲过,‘军队和民众是赢得胜利的关键’,咱们不也是这样嘛?”

1944年那会儿,瓦尔特碰巧撞上了来欧洲考察的中国团队。他赶紧拉住边上的翻译,一脸好奇地问:“我听说啊,上海的老百姓居然拿装酱油的瓶子装了硫酸,去对付日本的坦克,这事儿是不是真的?”

听到对方点头同意,他开怀笑起来:“下次咱们给德军的啤酒加点料,放点火药进去!”

1945年4月5号,萨拉热窝马上就要解放了,就差那么三天时间。

瓦尔特领着一伙人去了烟草厂那边的德军指挥部瞅瞅情况,本以为就是随便逛逛,打个前站。可没想到的是,瓦尔特一眼就瞧出德军那指挥部守备力量薄弱得很,感觉连二十个人都凑不齐。

他脑子一热,立刻做了决定,让人赶紧去偷袭德军的指挥中心。

战事进行得相当顺畅,可瓦尔特却倒霉地挨了一枪。

目击者说,那位36岁的头儿,到最后一刻还在用身子挡着旁边的游击队员。等战友们赶到,发现他手里死死抓着半张中国地图,上面全是血。

快不行的时候,他跟战友说:“把我那块怀表送到贝尔格莱德总部去……另外,去中国大使馆瞅瞅,看能不能让我埋在东边……”

可世事无常,历史竟上演了一出无情的戏码:南斯拉夫的档案揭露,瓦尔特因“独特身份”被草率下葬,而他的怀表连同遗言,被默默封存了长达五十年之久。

后来有一天,有个中国记者在萨拉热窝的一个二手货摊上,无意间淘到了一块怀表,上面刻着中文的“义”字。就是这块表,让他意外地发现了那段尘封已久的故事。

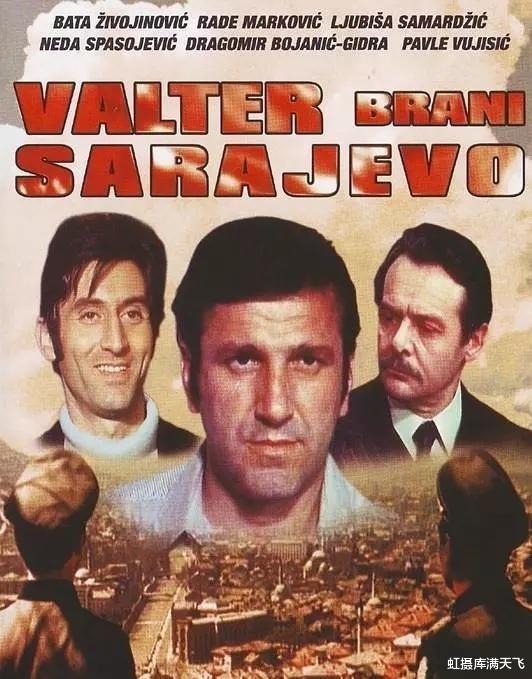

1977年,《瓦尔特保卫萨拉热窝》这部电影在中国一上映,观众们激动得鼓起掌来,那掌声响亮,把电影里的音乐都给压下去了。

在上海的一家电影院售票处,有位老爷爷连着三天都来排队买票,就想多看几遍那个他特别喜欢的电影片段。

让人惊讶的是,那部电影里头说的那句台词,突然间就成了那个年代年轻人嘴里的时髦话。

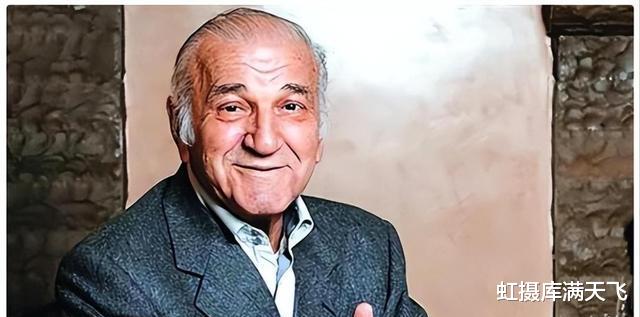

扮演瓦尔特角色的巴塔・日沃伊诺维奇,在1986年第一次来中国时,轰动了整个城市,街上挤满了来看他的人。

接待的人回想了一下,说当他坐的那辆红旗车开进长安街时,车窗外面一下子冒出好多只手来,都在那儿挥着。

这个一米九二的大个子后来在自己的故事里这样说:

晚年的巴塔,就是那位瓦尔特原型的扮演者,心里一直惦记着中国,从未忘怀。

2006年,他在贝尔格莱德做心脏手术那会儿,非得让医院在病房里放《瓦尔特保卫萨拉热窝》那电影的背景音乐。

根据那位护士的讲述,这位83岁高龄的老人家,在失去意识之前,嘴里一直不停地重复念叨着:

最让人感动的是,巴塔在遗嘱里头专门写到:

2016年他离开人世后,塞尔维亚在中国的大使馆办了个特别的纪念活动。他们把他的相片跟中国国旗放到了一块儿,这么做正是他活着时候的愿望。

【硝烟散尽,传奇永存】

现在的萨拉热窝,游客们走到拉丁桥上,还是能看到那个纪念斐迪南大公遇刺的地方。但可能大家不太清楚,在老城区那些弯弯绕绕的小巷子里,以前有那么一家叫“瓦尔特”的面包店。店面的橱窗上,贴着一张旧得发黄的纸条,上面写着:“本店的面包方子,是从1943年那个圣诞夜传下来的——多加点勇气,少放点糖。”

在电影里头出现过的那些场景,如今还能亲眼瞧见:塞比利喷泉边上,铁匠铺里还是传来叮叮当当的打铁声,格兹・胡色雷・贝格清真寺的尖塔,它的影子依然静静地躺在米尔贾卡河里。

在瓦尔特英勇捐躯的那个烟草厂老地方,每到4月6号这一天,总会有中国影迷送来一束束鲜花。那些花儿旁边,放着小卡片,上面写着简短几个字:“致敬瓦尔特”。

从巴尔干半岛的战火纷飞,到中国的大银幕上,瓦尔特的事迹超越了时间和地域的限制,他不仅是一位在反法西斯战争中崭露头角的勇士,还成为了两个民族间文化交流的桥梁。他的故事,像纽带一样,紧紧连接着两个国家的人民。

就像他在影片里头讲的那样:

他的故事,会一直被人们铭记在心间。

说到瓦尔特的故事,中国游客一旦问起,当地的老人就会笑眯眯地说:“他嘛,说不定在哪个另外的时空里,胳膊上戴着五星红旗的徽章,正给八路军传授巴尔干式的烤肉手艺呢!”

朋友,就此别过,敬爱的瓦尔特同志——来自杭州网的消息我们得跟瓦尔特同志说声再见了,这位亲爱的朋友。虽然心中满是不舍,但离别的时刻终究还是到来。杭州网这里,其实是从都市快报转载来的消息,但这份情感,却是真实而深切的。瓦尔特同志,你在我们心中的位置,是那么的重要。你的每一个笑容,每一次努力,都深深地刻在了我们的记忆里。现在,虽然你要离开,但请相信,你留下的温暖和力量,会一直陪伴着我们。再见了,瓦尔特同志。愿你在新的旅程中,能够一帆风顺,事事如意。而我们,也会在这里,默默地为你祝福,期待你再次归来的那一天。

“瓦尔特”这位萨拉热窝的英雄已离去在20世纪70年代那会儿,他可真是火遍了大江南北,无人不知,无人不晓——说的就是“瓦尔特”。那时候,不管是在城市的街头巷尾,还是乡村的田间地头,人们都在谈论着他,仿佛他就是那个时代的符号。他的故事,他的英勇,都深深地刻在了人们的心里。他就是那部让我们热血沸腾的电影《保卫萨拉热窝》里的主角。每当夜深人静,或是农闲时节,大家伙儿就会聚在一起,看一遍又一遍的电影,为的就是能再次感受到“瓦尔特”带给我们的那份震撼和感动。时间飞逝,转眼间几十年过去了,但“瓦尔特”这个名字,却永远地留在了我们的记忆里。他就像一盏明灯,照亮了我们前行的道路,让我们知道了什么是真正的勇敢和坚持。虽然他已离去,但他的精神却永远地活在了我们的心中。每当提起他,我们都会心生敬意,感叹那个属于“瓦尔特”的时代,真的让人难以忘怀。

"演员离世,与中国情谊深厚,自豪于被铭记"——人民网报道这位演员已经离开了我们,但他与中国之间有着不解之缘。他深感自豪的是,人们常常提及他与中国之间的深厚情谊。人民网对此进行了相关报道。