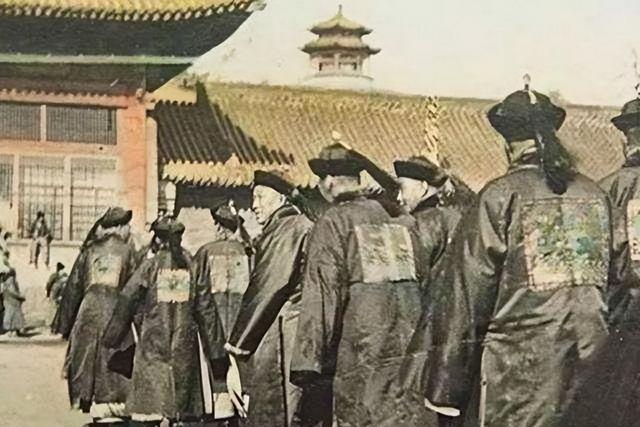

嘉庆七年十月,广东巡抚衙门上演了一场震惊朝野的悲剧。两广总督吉庆,这位曾担任过御史、副都统、兵部侍郎,并先后出任山东巡抚、浙江巡抚的朝廷重臣,在接到革职圣旨后当场服毒自尽。这位以清廉简朴著称的满洲正白旗大臣,因何走上如此极端的绝路?表面上看是因天地会起义处置不当遭到广东巡抚珊图礼弹劾,实则背后隐藏着更为复杂的权力博弈。更令人深思的是,对于这样一位为官清正的大臣之死,嘉庆皇帝却在诏书中写道"此一死,即系吉庆之罪,实无可惜"。

满洲勋贵显宦 一代清官悲歌

满洲勋贵显宦 一代清官悲歌吉庆出生在满洲正白旗的贵族家庭,自幼受到良好的教育。在他年轻时期就展现出过人的才华,通过科举步入仕途。

凭借着出色的政务能力,吉庆很快就得到朝廷的重用。他先后担任御史、副都统、兵部侍郎等要职,展现出非凡的治理才能。

在山东巡抚任上,吉庆勤勉尽责,体恤民情。他大力整顿吏治,严惩贪官污吏,使当地百姓深受其惠。

调任浙江巡抚后,吉庆依然保持着清廉的作风。他生活简朴,不贪不占,常常自掏腰包接济贫困百姓。

1796年,吉庆被任命为两广总督,统领广东、广西两省政务。这一时期,他在地方动乱治理中屡建功勋。

嘉庆皇帝对吉庆的表现十分满意,不仅加封他为太子太保,还让他兼任协办大学士。在朝廷重臣中,吉庆的声望日渐上升。

然而,吉庆为官清正却有一个致命的弱点:对下属管理不够严厉。这种宽厚的性格在日后成为别人攻击他的把柄。

1800年,满洲正白旗出身的珊图礼升任广东巡抚。这位同族的官员与吉庆性格截然不同。

珊图礼为人火爆固执,处事强硬。他对吉庆温和的治理方式极为不满,常常在公务中与之针锋相对。

两人在地方治理和关税问题上的分歧日益加深。珊图礼经常否定吉庆的决策,暗中收集对方的治理失误。

这种矛盾持续了两年之久,直到1802年博罗县天地会起义爆发,局势才发生根本性转变。珊图礼终于找到了致命一击的机会。

从吉庆的仕途轨迹来看,他是一个难得的清官。但在权力的漩涡中,清廉正直反而成了他的软肋。

粤东起义牵连案 总督含恨赴黄泉

粤东起义牵连案 总督含恨赴黄泉嘉庆七年二月,博罗县天地会成员发动武装起义。起义军迅速占领了博罗县城,并在短时间内扩大势力范围。

两广总督吉庆接到消息后立即派兵前往镇压,但起义军已经发展到数千人之众。起义军的行动十分迅速,连续攻占了惠州府下辖的多个县城。

吉庆认为这次起义规模不小,需要从长计议。他一面调集军队围剿,一面下令地方官员安抚民心。

广东巡抚珊图礼对吉庆的处置方式极为不满。他认为应该立即出动大军,不给起义军喘息之机。

在珊图礼的坚持下,朝廷增派兵力平叛。经过一个多月的激战,起义军最终被平定。

然而这场起义的余波并未平息。珊图礼立即上书朝廷,指控吉庆在处理叛乱时动作迟缓,导致事态扩大。

珊图礼在奏折中列举了吉庆处置不当的多个罪状:未能及时发现天地会的活动迹象,接到警报后反应迟钝,平叛过程中指挥无方。

珊图礼还指出吉庆治理两广期间,对属下管理松懈,以致贪腐盛行。他举例说明吉庆的多个亲信都有受贿行为。

这份奏折递交到嘉庆皇帝手中后,立即引起龙颜大怒。嘉庆认为吉庆辜负了朝廷的信任。

嘉庆七年十月,革职查办的圣旨送达广东巡抚衙门。吉庆正在此处与珊图礼商议公务。

圣旨宣读完毕,吉庆面色平静地从怀中取出一包早已准备好的毒药。在众目睽睽之下,他将毒药一饮而尽。

这位曾经的朝廷重臣,就这样在自己的政敌面前结束了生命。吉庆的自尽在朝野引起轩然大波。

许多人认为珊图礼过于苛刻,为了打击对手不惜诬告。但在当时的政治氛围下,没有人敢为吉庆说话。

反而是嘉庆皇帝在得知吉庆自尽的消息后,发布诏书严厉斥责其"畏罪自尽",并称"此一死,即系吉庆之罪,实无可惜"。

这场由天地会起义引发的官场悲剧就此落幕。吉庆的结局不仅是个人的悲哀,更折射出清朝中后期官场的残酷现实。

朝堂明争暗斗局 皇帝另有深盘算吉庆的死在表面上看是因为处置天地会起义不力,但实际情况远非如此简单。在这场官场悲剧背后,隐藏着更为复杂的权力博弈。

珊图礼上书弹劾吉庆,除了针对天地会起义的处置问题,还特意提到了关税征收问题。在这一点上,珊图礼指控吉庆纵容下属舞弊,造成国库损失。

作为两广总督,吉庆主管的粤海关是清朝最重要的税收来源之一。每年通过广州十三行进出口的商品,为朝廷带来巨额税收。

在关税征收上,吉庆采取了较为灵活的政策。他允许商人在特定条件下享受税收优惠,这种做法虽然受到商界欢迎,却被珊图礼视为重大漏洞。

珊图礼在奏折中特别强调,吉庆的这种做法导致朝廷损失了大量税收。他甚至暗示吉庆可能与商人有不正当的利益往来。

这份奏折传到京城后,立即引起了各方势力的关注。当时朝中正值新旧两派势力的角力,吉庆的案子成为了各方较量的焦点。

嘉庆皇帝对此案的态度耐人寻味。他不仅迅速接受了珊图礼的弹劾,还在吉庆死后发布措辞严厉的诏书。

从政治角度分析,嘉庆此举有削弱满洲贵族势力的考虑。吉庆作为满洲正白旗的显贵,在朝中拥有广泛的人脉关系。

通过重惩吉庆,嘉庆向朝臣释放了明确信号:任何人触犯龙威,都将受到严惩。这也是他加强皇权的重要举措之一。

珊图礼在这场较量中扮演了推手的角色。他虽是同族,却甘愿充当打击满洲权贵的工具,最终得到了朝廷的重用。

这场政治风暴过后,两广总督的权力受到了极大削弱。朝廷加强了对地方大员的监督,特别是在关税征收方面。

嘉庆通过此案确立了他励精图治的形象,同时也打击了地方大员的气焰。这符合他削藩集权的统治策略。

吉庆之死不仅仅是一起官场倾轧事件,更是清朝中央集权加强过程中的一个重要案例。从此之后,地方大员的独断专行受到了极大限制。

这场看似因天地会起义引发的悲剧,实则是一场精心策划的权力清洗。在这场博弈中,吉庆成为了时代的牺牲品。

整个事件的发展过程显示出清朝官场的复杂性,也反映了嘉庆朝政治改革的某些特点。这场风波之后,满洲权贵在地方的势力逐渐衰落。

满清官场冷暖事 世态炎凉几人知吉庆自尽后,朝廷并未就此结案,而是继续深入调查此案的来龙去脉。嘉庆皇帝派出专门的钦差大臣,彻查吉庆在两广任上的施政得失。

调查结果显示,吉庆在任期间确实存在管理不严的问题,但并未发现严重的贪腐证据。许多原本指控吉庆的罪状都缺乏确凿证据。

珊图礼在这场事件后被擢升为两广总督,取代了吉庆的位置。他上任后大肆整顿吏治,清洗吉庆的旧部。

然而珊图礼的强硬作风引发了新的矛盾。两广地区的商人对其苛刻的税收政策怨声载道,地方官员也对其专横跋扈颇有微词。

嘉庆十年,珊图礼因处理海盗问题不力,被朝廷降职查办。这位曾经的"功臣"也尝到了官场无情的滋味。

吉庆的家族在他死后遭受了严重打击。他的子孙被革去功名,家产也被查抄。这个曾经显赫的满洲贵族家庭就此衰落。

更具讽刺意味的是,在吉庆死后二十年,有人翻出当年的案卷重新研究。发现珊图礼当年的弹劾确实存在夸大其词之处。

广东民间流传着一个说法:吉庆死后,每到夜深人静,广东巡抚衙门总能听到悲凉的哭声。这个传说反映了民间对吉庆遭遇的同情。

当年参与弹劾吉庆的官员,后来大多都没有好下场。有的被革职查办,有的遭到流放,有的郁郁而终。

天地会起义的余波也在岭南地区持续多年。民间对官府的不满情绪日益加深,地方动乱此起彼伏。

清廷在这次事件后加强了对地方大员的控制。但这种强化集权的做法并未能解决地方治理的根本问题。

吉庆案成为了清朝中后期官场倾轧的典型案例。它揭示了在专制体制下,即使位居高位的官员也难逃权力斗争的漩涡。

这个案件也成为后世研究清代政治制度的重要素材。学者们从中看到了清朝统治机器运作的内在缺陷。

在民间文学作品中,吉庆的故事被多次改编。这些作品大多将他塑造成了被权力斗争吞噬的悲剧人物。

嘉庆朝后期,朝廷在总结吉庆案的教训后,对地方官员的选拔任用制度进行了一定改革。但这些改革并未能阻止清朝走向衰落。